- Шекспир

-

Шекспир, Уильям

Уильям Шекспир William Shakespeare

Единственное достоверное известное изображение - гравюра из посмертного «Первого Фолио» (1623) работы художника голландского происхождения ДрушаутаИмя при рождении: Уильям Шакспер (англ. William Shakspere)

Дата рождения: Место рождения: Дата смерти: Место смерти: Род деятельности: Произведения в Викитеке. Запрос «Шекспир» перенаправляется сюда; см. также другие значения.Уи́льям Шекспи́р (англ. William Shakespeare; 23 апреля 1564[1], Стратфорд-на-Эйвоне, Англия — 23 апреля 1616[1], там же) — английский драматург и поэт, один из самых знаменитых драматургов мира, автор по крайней мере 17 комедий, 10 хроник, 11 трагедий, 5 поэм и цикла из 154 сонетов.

Биография

Жизнь Шекспира мало известна, он разделяет судьбу подавляющего большинства других английских драматургов эпохи, личной жизнью которых современники мало интересовались. Существуют различные взгляды на личность и биографию Шекспира. Основным научным течением, поддерживаемым большинством исследователей, является сложившаяся на протяжении нескольких столетий биографическая традиция, согласно которой Уильям Шекспир родился в городе Страдфорде-на-Эйвоне в состоятельной, но не благородной семье и был членом актёрской труппы Ричарда Бёрбеджа. Данное направление изучения Шекспира называют «стратфордианством».

Существует также противоположная точка зрения, так называемое «антистратфордианство» или «нестратфордианство», сторонники которой отрицают авторство Шекспира (Шакспера) из Стратфорда и считают, что «Уильям Шекспир» — это псевдоним, под которым скрывалось иное лицо или группа лиц. Сомнения в верности традиционной точки зрения известны уже начиная с XVIII века. Вместе с тем, среди нестратфордианцев нет единства относительно того, кто именно был настоящим автором шекспировских произведений. Число вероятных кандидатур, предложенных различными исследователями, к настоящему времени насчитывает несколько десятков.

Традиционные взгляды («Стратфордианство»)

Герб с девизом рода Шекспиров Non Sanz Droict — фр. «Не без права»

Герб с девизом рода Шекспиров Non Sanz Droict — фр. «Не без права»

Уильям Шекспир родился в городке Стратфорд-на-Эйвоне (графство Уорикшир) в 1564 году, по преданию, 23 апреля[2]. Его отец, Джон Шекспир, был состоятельным ремесленником (перчаточником) и ростовщиком, часто избирался на различные общественные должности, один раз был избран мэром города. Он не посещал церковные богослужения, за что платил большие денежные штрафы (возможно, что он был тайным католиком)[3]. Его мать, урождённая Арден, принадлежала к одной из старейших английских фамилий. Считается, что Шекспир учился в стратфордской «грамматической школе» (англ. «grammar school»), где получил серьёзное образование: стратфордский учитель латинского языка и словесности писал стихи на латыни. Некоторые учёные утверждают, что Шекспир посещал школу короля Эдуарда VI в Стратфорде-на-Эйвоне, где изучал творчество таких поэтов, как Овидий и Плавт[4], однако школьные журналы не сохранились[5], и теперь ничего нельзя сказать наверняка.

В 1582 году он женился на Анне Хатауэй, дочери местного помещика, бывшей на 8 лет его старше; в 1583 у них родилась дочь Сюзанна, в 1585 — двойняшки: сын Хемнет, умерший в детстве (1596), и дочь Джудит. Около 1587 года Шекспир покинул Стратфорд и переехал в Лондон.

В 1592 году Шекспир становится членом лондонской актёрской труппы Бёрбеджа, а с 1599 года — также одним из пайщиков предприятия. При Якове I труппа Шекспира получила статус королевской (1603), а сам Шекспир вместе с другими старыми членами труппы — звание камердинера. В течение многих лет Шекспир занимался ростовщичеством, а в 1605 году стал откупщиком церковной десятины.

В 1612 году Шекспир вышел по неизвестным причинам в отставку и вернулся в родной Стратфорд, где жили его жена и дочери. Завещание Шекспира от 15 марта 1616-го года было подписано неразборчивым почерком, на основании чего некоторые исследователи полагают, что он был в то время серьёзно болен. 23 апреля 1616 года Шекспир скончался.

Спустя три дня тело Шекспира было захоронено под алтарём стратфордской церкви. На его надгробии написана эпитафия:

Good frend for Iesvs sake forbeare,

To digg the dvst encloased heare.

Blest be ye man yt spares thes stones,

And cvrst be he yt moves my bones.

Друг, ради Господа, не рой

Останков, взятых сей землёй;

Нетронувший блажен в веках,

И проклят — тронувший мой прах.

(Перевод А. Величанского)

Критика традиционных взглядов («Нестратфордианство»)

«Нестратфордианская» линия исследований подвергает сомнению возможность написания Шекспиром из Стратфорда «шекспировского канона» произведений.

Для чёткости терминологии нестратфордианцы строго различают «Шекспира», автора шекспировских произведений, и «Шакспера», жителя Стратфорда, стремясь доказать, в противовес стратфордианцам, что эти личности не тождественны [6].

Сторонники этой теории полагают, что известные о Шакспере факты входят в противоречие с содержанием и стилем шекспировских пьес и стихотворений. Нестратфордианцами выдвинуты многочисленные теории относительно их настоящего авторства. В частности, в качестве кандидатов на авторство пьес Шекспира нестратфордианцы называют Фрэнсиса Бэкона, Кристофера Марло, Роджера Меннерса (графа Рэтленда), королеву Елизавету и других (соответственно «бэконианская», «рэтлендианская» и т. п. гипотезы).

Аргументы нестратфордианцев

Нестратфордианцы основываются, в том числе, на следующих обстоятельствах:

- Некоторые учёные считают, что имя («Shakspere» или «Shaksper», что можно прочитать как «Шакспер»), записанное в церковной книге при крещении, и «Shakespeare» или «Shake-speare» — Шекспир, имя, которым подписаны произведения, не дают нам никаких оснований полагать, что это одно и то же лицо[7]. Впрочем, орфография имён собственных в то время далеко не была урегулирована, а современники Шекспира Бен Джонсон и Кристофер Марло подписывали свои книги тоже не совсем так, как их фамилии значились в официальных документах (Jonson, а не Johnson, Marlowe, а не Marlow).

- Документы свидетельствуют, что родители, жена и дети Шакспера из Стратфорда были неграмотны[8].

- Достоверные автографы Шакспера — только подписи фамилии и имени; его почерк достаточно неаккуратен, что даёт основание нестратфордианцам предполагать, что он был не очень привычен писать или даже малограмотен. Ряд стратфордианцев считает, что один творческий автограф Шекспира всё же известен: возможно, той же рукой, что и подписи, написана часть запрещённой цензурой пьесы «Сэр Томас Мор» (это не просто копия, а черновик с авторской правкой).

- Не сохранилось ни одной принадлежавшей Шaксперу из Стратфорда книги.

- Лексический словарь произведений Уильяма Шекспира составляет 15 тысяч различных слов[9], в то время как современный ему английский перевод Библии короля Якова — только 5 тысяч. Многие эксперты сомневаются, что у малообразованного сына ремесленника (Шакспер никогда не учился в университетах и не ездил за границу; его обучение в «грамматической школе» тоже стоит под вопросом) мог быть такой богатейший словарный запас. С другой стороны, писатели-современники Шекспира — Марло, Джонсон, Джон Донн и другие — были не менее, а то и более скромного происхождения (отец Шакспера из Стратфорда был богат и входил в управление городом), но их учёность превосходила шекспировскую.

- Представления по пьесам Шекспира имели место в Оксфорде и в Кембридже, в то время как по правилам ставиться в стенах этих старинных университетов могли только произведения их выпускников.

- При жизни Шакспера и в течение нескольких лет после его смерти никто ни разу не назвал его поэтом и драматургом.

- Вопреки обычаям шекспировского времени, никто в целой Англии не отозвался ни единым словом на смерть Шакспера.

- Завещание Шакспера — очень объёмный и подробный документ, однако в нём не упоминается ни о каких книгах, бумагах, поэмах, пьесах. Когда Шакспер умер, 18 пьес оставались неопубликованными; тем не менее, о них тоже ничего не сказано в завещании.

Представители нестратфордианства

Автором одной из фундаментальных работ в этом направлении является российский шекспировед И. М. Гилилов (1924—2007), книга-исследование которого «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого феникса», вышедшая в 1997 году, вызвала интерес и резонанс среди специалистов[7]. В качестве писавших под литературной маской шекспировские шедевры Гилилов называет состоявших в платоническом браке Роджера Мэннерса, 5-го графа Рэтленда, и Елизавету Сидни-Рэтленд, дочь английского поэта Филипа Сидни.

В 2003 году вышла книга «Шекспир. Тайная история» авторов, выступивших под псевдонимом «О. Козминиус» и «О. Мелехций». Авторы проводят детализированное расследование, говоря о Великой Мистификации, результатом которой (якобы) явилась не только личность Шекспира, но и многие иные известные деятели эпохи.

В книге Игоря Фролова «Уравнение Шекспира, или „Гамлет“, которого мы не читали»[10], основанной на тексте первых изданий «Гамлета» (1603, 1604, 1623 гг.), выдвинута гипотеза о том, какие исторические лица скрываются за масками шекспировских героев.

В 2008 году вышла книга Сергея Степанова «Уильям Шекспир», где на основе собственного перевода автор доказывает, что сонеты У. Шекспира — переписка Рэтленда, Пембрука и Елизаветы Сидни-Рэтленд. В том же году вышла книга Марины Литвиновой «Оправдание Шекспира», где автор отстаивает версию, что произведения У. Шекспира были созданы двумя авторами — Фрэнсисом Бэконом и Мэннерсом, пятым графом Рэтлендом.

В том же 2008 году вышла на русском языке книга Вирджинии М. Феллоуз «Код Шекспира», где автор доказывает авторство Френсиса Бекона, а также наличие в печатных оригиналах первых фолио зашифрованных, порой стихотворных, посланий будущим вероятным дешифровщикам, содержащих ответы на многие исторические неувязки, раскрывающих тайны английского двора и другую информацию, которой Бекон не мог «поделиться» при жизни. Все это, по мнению автора, Бекон делал не в одиночку, а при помощи круга приближённых к нему лиц.

Творчество

Литературное наследие Шекспира распадается на две неравные части: стихотворную (поэмы и сонеты) и драматическую. В. Г. Белинский писал, что «слишком было бы смело и странно отдать Шекспиру решительное преимущество пред всеми поэтами человечества, как собственно поэт, но как драматург он и теперь остается без соперника, имя которого можно б было поставить подле его имени»[11].

Драматургия

Английская драма и театр времён Уильяма Шекспира

Английские драматурги-предшественники и современники Уильяма Шекспира

Театральная техника в эпоху Уильяма Шекспира

Вопрос периодизации

Исследователи творчества Шекспира (датский литературовед Г. Брандес, издатель русского полного собрания сочинений Шекспира С. А. Венгеров) в конце XIX — начале XX в.в., опираясь на хронологию произведений, представили его духовную эволюцию от «бодрого настроения», веры в торжество справедливости, гуманистические идеалы в начале пути до разочарования и уничтожения всяких иллюзий в конце. Однако в последние годы появилось мнение, что заключение о личности автора по его произведениям есть ошибка[12].

В 1930 году шекспировед Э. К. Чемберс предложил хронологию творчества Шекспира по жанровым признакам, позднее она была скорректирована Дж. Макмануэем. Выделялись четыре периода: первый (1590—1594 г.г.) — ранние: хроники, ренессансные комедии, «трагедия ужаса» («Тит Андроник»), две поэмы; второй (1594—1600 г.г.) — ренессансные комедии, первая зрелая трагедия («Ромео и Джульетта»), хроники с элементами трагедии, хроники с элементами комедии, античная трагедия («Юлий Цезарь»), сонеты; третий (1601—1608 г.г.) — великие трагедии, античные трагедии, «мрачные комедии»; четвёртый (1609—1613 г.г.) — драмы-сказки с трагическим зачином и счастливым финалом. Некоторые из шекспироведов, в том числе и А. А. Смирнов объединяли первый и второй периоды в один ранний[13].

Первый период (1590—1594)

Первый период приблизительно приходится на 1590—1594 годы.

По литературным приёмам его можно назвать периодом подражательности: Шекспир ещё весь во власти своих предшественников. По настроению этот период сторонники биографического подхода к исследованию творчества Шекспира определяли как период идеалистической веры в лучшие стороны жизни: «С увлечением наказывает молодой Шекспир порок в своих исторических трагедиях и с восторгом воспевает высокие и поэтические чувства — дружбу, самопожертвование и в особенности любовь» (Венгеров).

В трагедии «Тит Андроник» Шекспир в полной мере отдал дань традиции современных ему драматургов удерживать внимание зрителей нагнетанием страстей, жестокостью и натурализмом. Комические ужасы «Тита Андроника» — прямое и непосредственное отражение ужасов пьес Кида и Марло.

Вероятно, первыми пьесами Шекспира были три части «Генриха VI». Источником для этой и последующих исторических хроник служили «Хроники» Холиншеда. Тема, объединяющая все шекспировские хроники, — смена череды слабых и неспособных правителей, приведших страну к междоусобицам и гражданской войне и восстановление порядка с воцарением династии Тюдоров. Подобно Марло в «Эдуарде II» Шекспир не просто описывает исторические события, а исследует мотивы, скрывающиеся за поступками героев.

«Комедия ошибок» — ранняя, «ученическая» комедия, комедия положений. По обычаю того времени, переделка пьесы современного английского автора, источником для которой стала итальянская версия комедии Плавта «Менехмы», описывающая приключения братьев-близнецов. Действие происходит в Эфесе, мало похожем на древнегреческий город: автор переносит приметы современной ему Англии в античную обстановку. Шекспир добавляет сюжетную линию двойников-слуг, тем самым запутывая действие ещё больше. Характерно, что уже в этом произведении присутствует обыкновенное для Шекспира смешение комического и трагического: старику Эгеону, невольно нарушившему эфесский закон грозит казнь и только через цепь невероятных совпадений, нелепых ошибок, в финале к нему приходит спасение. Перебивка трагического сюжета комической сценой даже в самых мрачных произведениях Шекспира — это уходящее корнями в средневековую традицию напоминание о близости смерти и, в то же время, непрекращающемся течении жизни и постоянном её обновлении.

На грубоватых комических приёмах построена пьеса «Укрощение строптивой», созданная в традициях фарсовой комедии. Это вариация популярного в лондонских театрах в 1590-х годах сюжета об усмирении жены мужем. В увлекательном поединке сходятся две незаурядные личности и женщина терпит поражение. Автор провозглашает незыблемость установленного порядка, где главой семьи является мужчина.

В последующих пьесах Шекспир отходит от внешних комедийных приёмов. «Бесплодные усилия любви» — комедия, созданная под влиянием пьес Лили, которые тот писал для постановки в театре масок при королевском дворе и в аристократических домах. При довольно простой фабуле пьеса представляет собой непрерывный турнир, состязание персонажей в остроумных диалогах, сложной словесной игре, сочинении стихов и сонетов (к этому времени Шекспир уже владел непростой стихотворной формой). Язык «Бесплодных усилий любви» — вычурный, цветистый, так называемый эвфуизм, — это язык английской аристократической верхушки того времени, ставший популярным после выхода в свет романа Лили «Эвфуэс, или Анатомия остроумия».

Второй период (1594—1601)

Около 1595 года Шекспир создаёт одну из самых популярных своих трагедий — «Ромео и Джульетту», — историю развития человеческой личности в борьбе с внешними обстоятельствами за право на любовь. Сюжет, известный по итальянским новеллам (Мазуччо, Банделло), был положен Артуром Бруком в основу одноимённой поэмы (1562). Вероятно, произведение Брука и послужило источником для Шекспира. Он усилил лиризм и драматизм действия, переосмыслил и обогатил характеры персонажей, создал поэтические монологи, раскрывающие внутренние переживания главных героев, таким образом преобразив ординарное произведение в ренессансную поэму о любви. Это трагедия особого типа, лирическая, оптимистичная, несмотря на гибель главных героев в финале. Их имена стали нарицательным обозначением высшей поэзии страсти.

Приблизительно 1596 годом датируется ещё одно из знаменитейших произведений Шекспира — «Венецианский купец». Шейлок так же, как и ещё один знаменитый еврей елизаветинской драмы — Варавва («Мальтийский еврей» Марло), жаждет отмщения. Но, в отличие от Вараввы, Шейлок, остающийся отрицательным персонажем, гораздо сложнее. С одной стороны это жадный, хитрый, даже жестокий ростовщик, с другой — оскорблённый человек, обида которого вызывает сочувствие. Знаменитый монолог Шейлока о тождестве еврея и любого другого человека «Да разве у жида нет глаз?..» (акт III, сцена 1) признаётся некоторыми критиками лучшей речью в защиту равноправия евреев во всей литературе. В пьесе противопоставляются власть денег над человеком и культ дружбы — неотъемлемой составляющей жизненной гармонии.

Несмотря на «проблемность» пьесы и драматизм сюжетной линии Антонио и Шейлока, по своей атмосфере «Венецианский купец» приближён к пьесам-сказкам, подобным «Сну в летнюю ночь» (1596). Волшебная пьеса была написана вероятно для торжеств по случаю свадьбы одного из елизаветинских вельмож. Впервые в литературе Шекспир наделяет фантастические существа людскими слабостями и противоречиями, создавая характеры. Как всегда, он переслаивает драматические сцены комическими: афинские мастеровые, весьма похожие на английских рабочих, старательно и неумело готовят к свадьбе Тезея и Ипполиты пьесу «Пирам и Фисба», представляющую собой историю несчастной любви, рассказанную в пародийной форме. Исследователей удивлял выбор сюжета для «свадебной» пьесы: её внешняя фабула — недоразумения между двумя парами влюблённых, разрешаемые лишь благодаря доброй воле Оберона и волшебству, насмешка над женскими причудами (внезапная страсть Титании к Основе), — выражает крайне скептический взгляд на любовь. Однако это «одно из самых поэтичных произведений» имеет серьёзный подтекст — возвеличивание искреннего чувства, имеющего под собой нравственную основу[14].

Фальстаф с большим кувшином вина и кубком. Картина Э. фон Грюцнера (1896)

Фальстаф с большим кувшином вина и кубком. Картина Э. фон Грюцнера (1896)

С. А. Венгеров видел переход ко второму периоду «в отсутствии той поэзии молодости, которая так характерна для первого периода. Герои ещё молоды, но уже порядочно пожили и главное для них в жизни — наслаждение. Порция пикантна, бойка, но уже нежной прелести девушек „Двух веронцев“, а тем более Джульетты в ней совсем нет».

В это же время Шекспир создаёт бессмертный и интереснейший тип, которому до сих пор не было аналогов в мировой литературе — сэра Джона Фальстафа. Успех обеих частей «Генриха IV» не в последнюю очередь и заслуга этого самого яркого действующего лица хроники, сразу ставшего популярным. Персонаж несомненно отрицательный, но со сложным характером. Материалист, эгоист, человек без идеалов: честь для него ничто, наблюдательный и проницательный скептик. Он отрицает почести, власть и богатство: деньги нужны ему лишь как средство получить еду, вино и женщин. Но сущность комизма, зерно образа Фальстафа не только его остроумие, но и весёлый смех над самим собой и окружающим миром. Его сила в знании человеческой природы, ему противно всё, что связывает человека, он — олицетворение свободы духа и беспринципности. Человек уходящей эпохи, он не нужен там, где государство могущественно. Понимая, что такой персонаж неуместен в драме об идеальном правителе, в «Генрихе V» Шекспир убирает его: зрителям просто сообщают о смерти Фальстафа. По традиции принято считать, что по просьбе королевы Елизаветы, желавшей увидеть Фальстафа на сцене ещё раз, Шекспир воскресил его в «Виндзорских насмешницах». Но это лишь бледная копия прежнего Фальстафа. Он растерял своё знание окружающего мира, нет более здоровой иронии, смеха над самим собой. Остался лишь самодовольный пройдоха[15][16].

Гораздо удачнее попытка снова вернуться к фальстафовскому типу в заключительной пьесе второго периода — «Двенадцатой ночи». Здесь мы в лице сэра Тоби и его антуража имеем как бы второе издание сэра Джона, правда, без его искрящегося остроумия, но с тем же заражающим добродушным жуирством. Отлично также вкладывается в рамки «фальстафовского» по преимуществу периода грубоватая насмешка над женщинами в «Укрощении строптивой».

Третий период (1600—1609)

Гамлет и Горацио на кладбище. Картина Э. Делакруа (1839)

Третий период его художественной деятельности, приблизительно охватывающий 1600—1609 годы, сторонники субъективистского биографического подхода к творчеству Шекспира называют периодом «глубокого душевного мрака», считая признаком изменившегося мироощущения появление персонажа-меланхолика Жака в комедии «Как вам это понравится» и называя его чуть ли не предшественником Гамлета. Однако некоторые исследователи считают, что Шекспир в образе Жака всего лишь осмеивал меланхолию[17], а период якобы жизненных разочарований (по версии сторонников биографического метода) на самом деле не подтверждается фактами биографии Шекспира. Время создания драматургом величайших трагедий совпадает с расцветом его творческих сил, решением материальных затруднений и достижением высокого положения в обществе.

Около 1600 года Шекспир создаёт «Гамлета», по мнению многих критиков, — самое глубокое своё произведение. Шекспир сохранил сюжет известной трагедии мести, но всё внимание перенёс на духовный разлад, внутреннюю драму главного героя. В традиционную драму мести был введён герой нового типа. Шекспир опередил своё время — Гамлет не привычный трагический герой, осуществляющий мщение ради Божественной справедливости. Приходя к выводу, что одним ударом невозможно восстановить гармонию, он переживает трагедию отчуждения от мира и обрекает себя на одиночество. По определению Л. Е. Пинского, Гамлет — первый «рефлектирующий» герой мировой литературы.[18]

Герои «великих трагедий» Шекспира — люди выдающиеся, в которых перемешано добро и зло. Сталкиваясь с дисгармонией окружающего мира, они совершают нелёгкий выбор — как существовать в нём, они сами творят свою судьбу и несут всю полноту ответственности за это.

В это же время Шекспир создаёт драму ». Несмотря на то, что в Первом фолио 1623 года она отнесена к комедиям, комического в этом серьёзном произведении о неправедном судье почти нет. Её название отсылает к поучению Христа о милосердии[19], по ходу действия одному из героев угрожает смертельная опасность, а финал можно считать условно счастливым. Это проблемное произведение не укладывается в определённый жанр, а существует на грани жанров: восходя к моралите оно устремлено к трагикомедии.[20]

Настоящая мизантропия проступает только в «Тимоне Афинском» — истории щедрого и доброго человека, разорённого теми, кому он оказывал помощь и ставшего человеконенавистником. Пьеса оставляет тягостное впечатление, несмотря на то, что неблагодарные Афины после смерти Тимона постигает кара. По мнению исследователей, Шекспира постигла неудача: пьеса написана неровным языком и наряду с достоинствами обладает ещё большими недостатками. Не исключается возможность того, что над ней работал не один Шекспир. Характер же самого Тимона не удался, иногда он производит впечатление карикатуры, другие персонажи просто бледны [21]. Переходом к новой полосе шекспировского творчества можно считать «Антония и Клеопатру». В «Антонии и Клеопатре» талантливый, но лишённый всяких нравственных устоев хищник из «Юлия Цезаря» окружён истинно-поэтическим ореолом, а полупредательница Клеопатра геройской смертью в значительной степени искупает свои прегрешения.Четвёртый период (1609—1612)

Четвёртый период, если не считать пьесу «Генрих VIII» (большинство исследователей сходятся в том, что она почти вся написана Джоном Флетчером), обнимает всего только три-четыре года и четыре пьесы — так называемые «романтические драмы» или трагикомедии[22]. В пьесах последнего периода тяжёлые испытания подчёркивают радость избавления от бедствий. Клевета уличается, невинность оправдывает себя, верность получает награду, безумие ревности не имеет трагических последствий, любящие соединяются в счастливом браке. Оптимизм этих произведений критиками воспринимается как знак примирённости их автора. «Перикл», пьеса существенно отличающаяся от всего ранее написанного, знаменует появление новых произведений. Наивность, граничащая с примитивностью, отсутствие сложных характеров и проблем, возврат к построению действия, характерному для ранней английской ренессансной драмы, — всё указывает на то, что Шекспир находился в поиске новой формы. «Зимняя сказка» — причудливая фантазия, рассказ «о невероятном, где всё вероятно». История о ревнивце, поддавшемся злу, терпящем душевные муки и заслужившем своим раскаянием прощение. В финале добро побеждает зло, по мнению одних исследователей, утверждая веру в гуманистические идеалы, по мнению других — торжество христианской морали. «Буря» самая удачная из последних пьес и, в некотором смысле, финал творчества Шекспира. Вместо борьбы здесь царит дух гуманности, всепрощения. Поэтические девушки, созданные теперь — Марина из «Перикла», Утрата из «Зимней сказки», Миранда из «Бури» — это образы прекрасных в своей добродетели дочерей. Исследователи склонны видеть в заключительной сцене «Бури», где Просперо отрекается от своего волшебства и уходит на покой, прощание Шекспира с миром театра.

Стихотворения и поэмы

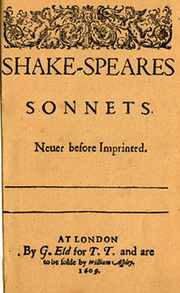

Первое издание «Сонетов» (1609)

Первое издание «Сонетов» (1609)

В общем, стихотворения Шекспира, конечно, не могут идти в сравнение с его гениальными драмами. Но сами по себе взятые, они носят отпечаток незаурядного таланта, и если бы не тонули в славе Шекспира-драматурга, одни вполне могли бы доставить и действительно доставили автору большую известность: мы знаем, что учёный Мирес видел в Шекспире-стихотворце второго Овидия. Но, кроме того, есть ряд отзывов других современников, говорящих о «новом Катулле» с величайшим восторгом.

Поэмы

Поэма «Венера и Адонис» была напечатана в 1593 году, когда Шекспир уже был известен как драматург, но сам автор называет её своим литературным первенцем, и потому весьма возможно, что она или задумана, или частью даже написана ещё в Стретфорде. Существует также предположение, что Шекспир, считал поэму (в отличие от пьес для общедоступного театра) жанром, достойным внимания знатного покровителя и произведением высокого искусства[23]. Отзвуки родины явственно дают себя знать. В ландшафте живо чувствуется местный среднеанглийский колорит, в нём нет ничего южного, как требуется по сюжету, перед духовным взором поэта, несомненно, были родные картины мирных полей Уорикшира с их мягкими тонами и спокойной красотой. Чувствуется также в поэме превосходный знаток лошадей и отличный охотник. Сюжет в значительной степени взят из «Метаморфоз» Овидия; кроме того, много заимствовано из «Scillaes Metamorphosis» Лоджа. Разработана поэма со всей бесцеремонностью Ренессанса, но всё-таки и без всякой фривольности. И в этом-то и сказался, главным образом, талант молодого автора, помимо того, что поэма написана звучными и живописными стихами. Если старания Венеры разжечь желания в Адонисе поражают позднейшего читателя своей откровенностью, то вместе с тем они не производят впечатления чего-то циничного и не достойного художественного описания. Перед нами страсть, настоящая, бешеная, помрачающая рассудок и потому поэтически законная, как все, что ярко и сильно.

Гораздо манернее вторая поэма — «Лукреция», вышедшая в следующем (1594) году и посвящённая, как и первая, графу Саутгемптону. В новой поэме уже не только нет ничего разнузданного, а, напротив того, всё, как и в античной легенде, вертится на самом изысканном понимании вполне условного понятия о женской чести. Оскорблённая Секстом Тарквинием Лукреция не считает возможным жить после похищения её супружеской чести и в длиннейших монологах излагает свои чувства. Блестящие, но в достаточной степени натянутые метафоры, аллегории и антитезы лишают эти монологи настоящих чувств и придают всей поэме риторичность. Однако такого рода выспренность во время написания стихов очень нравилась публике, и «Лукреция» имела такой же успех, как «Венера и Адонис». Торговцы книгами, которые одни в то время извлекали пользу из литературного успеха, так как литературной собственности для авторов тогда не существовало, печатали издание за изданием. При жизни Шекспира «Венера и Адонис» выдержала 7 изданий, «Лукреция» — 5.

Шекспиру приписываются ещё два небольших слабых манерных произведения, одно из которых, «Жалоба влюблённой», может быть, и написана Шекспиром в юности. Поэма «Страстный пилигрим» была опубликована в 1599 году, когда Шекспир был уже известен. Его авторство подвергается сомнению: возможно, что тринадцать из девятнадцати стихов написаны не Шекспиром[24]. В 1601 году в сборнике Честера «Jove’s Martyr of Rosalind» было напечатано слабое аллегорическое стихотворение Шекспира «Феникс и Голубка».

Сонеты

Сонет — стихотворение из 14 строк. В английской традиции, в основе которой лежат, в первую очередь, сонеты Шекспира, принята следующая рифмовка: abab cdcd efef gg, то есть три катрена на перекрестные рифмы, и одно двустишие (тип, введённый поэтом графом Сурреем, казнённым при Генрихе VIII).

Всего Шекспиром было написано 154 сонета, и бо́льшая их часть была создана в 1592—1599 годах. Впервые они были напечатаны без ведома автора в 1609 году. Два из них были напечатаны ещё в 1599 году в сборнике «Страстный пилигрим». Это сонеты 138 и 144.

Весь цикл сонетов распадается на отдельные тематические группы[25]:

- Сонеты, посвящённые другу: 1—126

- Воспевание друга: 1—26

- Испытания дружбы: 27—99

- Горечь разлуки: 27—32

- Первое разочарование в друге: 33—42

- Тоска и опасения: 43—55

- Растущее отчуждение и меланхолия: 56—75

- Соперничество и ревность к другим поэтам: 76—96

- «Зима» разлуки: 97—99

- Торжество возобновлённой дружбы: 100—126

- Сонеты, посвящённые смуглой возлюбленной: 127—152

- Заключение — радость и красота любви: 153—154

Проблемы датировок

Первые публикации

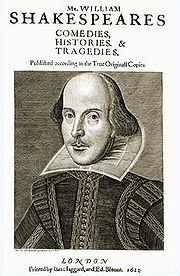

Как считается, половина (18) пьес Шекспира была опубликована тем или иным образом при жизни драматурга. Главнейшей публикацией шекспировского наследия по праву считается фолио 1623 года (так называемое «Первое фолио»), изданное актёрами труппы Шекспира Джоном Хемингом и Генри Конделом. В это издание вошли 36 пьес Шекспира — все, кроме «Перикла» и «Двух знатных родичей». Именно это издание лежит в основе всех исследований в области шекспироведения.

Вопросы авторства

Пьесы, обычно считающиеся шекспировскими

Так называемое «Первое фолио» (1623)

Так называемое «Первое фолио» (1623)

- Комедия ошибок (1623 г. — первое издание, 1591 — вероятный год первой постановки)

- Тит Андроник (1594 г. — первое издание, авторство спорно)

- Ромео и Джульетта (1597 г. — первое издание, 1595 — вероятный год написания)

- Сон в летнюю ночь (1600 г. — первое издание, 1595—1596 гг. — период написания)

- Венецианский купец (1600 г. — первое издание, 1596 — вероятный год написания)

- Король Ричард III (1597 г. — первое издание)

- Мера за меру (1623 г. — первое издание, 26 декабря 1604 г. — первая постановка)

- Король Иоанн (1623 г. — первое издание подлинного текста)

- Генрих VI (1594 г. — первое издание)

- Ричард II (написание — не позднее 1595 г.)

- Генрих IV (1598 г. — первое издание)

- Бесплодные усилия любви (1598 г. — первое издание)

- Как вам это понравится (написание — 1599—1600 гг., 1623 г. — первое издание)

- Двенадцатая ночь (написание — не позже 1599, 1623 г. — первое издание)

- Юлий Цезарь (написание — 1599, 1623 г. — первое издание)

- Генрих V (1600 г. — первое издание)

- Много шума из ничего (1600 г. — первое издание)

- Виндзорские проказницы (1602 г. — первое издание)

- Гамлет, принц датский (1603 г. — первое издание, 1623 г. — второе издание)

- Всё хорошо, что хорошо кончается (написание — 1603—1604 гг., 1623 г. — первое издание)

- Отелло (создание — не позже 1605 г., первое издание — 1622 г.)

- Король Лир (26 декабря 1606 г. — первая постановка, 1608 г. — первое издание)

- Макбет (создание — около 1606 г., первое издание — 1623 г.)

- Антоний и Клеопатра (создание — 1607 г., первое издание — 1623 г.)

- Кориолан (1608 г. — год написания)

- Перикл (1609 г. — первое издание)

- Троил и Крессида (1609 г. — первая публикация)

- Буря (1 ноября 1609 г. — первая постановка, 1623 г. — первое издание)

- Цимбелин (написание — 1609 г., 1623 г. — первое издание)

- Зимняя сказка (1623 г. — единственное сохранившееся издание)

- Укрощение строптивой (1623 г. — первая публикация)

- Два веронца (1623 г. — первая публикация)

- Генрих VIII (1623 г. — первая публикация)

- Тимон Афинский (1623 г. — первая публикация)

Апокрифы и утерянные работы

Вознаграждённые усилия любви (1598)

Литературная критика произведений Шекспировского корпуса

Русский писатель Лев Николаевич Толстой в своём критическом очерке «О Шекспире и о драме» на основании детального разбора некоторых наиболее популярных произведений Шекспира, в частности: «Король Лир», «Отелло», «Фальстаф», «Гамлет» и др. — подверг резкой критике способности Шекспира как драматурга.

Произведения Шекспира в других видах искусства

Экранизации

- 1908 — Антоний и Клеопатра / Antony and Cleopatra (немой фильм реж. Дж. Стюарт Блэктон и Чарльз Кент)

- 1908 — Укрощение строптивой / The Taming of the Shrew (немой фильм реж. Дэвид Гриффит)

- 1910 — Король Лир / Re Leir (короткометражный немой фильм Джероламо Ло Савьо)

- 1910 — Клеопатра / Cleopatra (немой, реж. Анри Андреани и Фердинан Зекка)

- 1911 — Сон в летнюю ночь (немой, фирма Пате)

- 1921 — Гамлет / Hamlet

- 1924 — Антоний и Клеопатра / Antony and Cleopatra (немой, реж. Брайн Фой)

- 1935 — Сон в летнюю ночь (мультфильм, СССР, реж. А. Бергенгрин, Эрих Вильгельм Штейгер)

- 1936 — Ромео и Джульетта / Romeo and Juliet (реж. Джордж Кьюкор)

- 1948 — Гамлет / Hamlet (реж. Лоуренс Оливье)

- 1948 — Макбет / Macbeth (реж. Орсон Уэллс)

- 1955 — Ромео и Джульетта / Romeo and Juliet (реж. Ренатто Кастелани)

- 1955 — Ромео и Джульетта (реж. Лев Арнштам)

- 1955 — Отелло (реж. Сергей Юткевич)

- 1955 — Двенадцатая ночь (реж. Ян Фрид)

- 1957 — Трон в крови (реж. Акира Куросава)

- 1961 — Укрощение строптивой (реж. Сергей Колосов)

- 1963 — Антоний и Клеопатра / Antony and Cleopatra (телефильм, реж. Райнер Вольфхардт)

- 1964 — Гамлет (реж. Григорий Козинцев)

- 1966 — Ромео и Джульетта / Romeo and Juliet (реж. Паул Циннер)

- 1967 — Укрощение строптивой / The Taming Of The Shrew (реж. Франко Дзеффирелли)

- 1968 — Ромео и Джульетта / Romeo and Juliet (реж. Ф. Дзеффирелли)

- 1971 — Макбет / Macbeth (реж. Роман Полански)

- 1971 — Король Лир (реж. Григорий Козинцев, 2 серии)

- 1972 — Антоний и Клеопатра / Antony and Cleopatra (реж. Чарльтон Хестон)

- 1973 — Много шума из ничего (реж. Самсон Самсонов)

- 1974 — Антоний и Клеопатра / Antony and Cleopatra (реж. Джон Скофилд по постановке Королевского Шеспировского театра)

- 1979 — Макбет / Macbeth (реж. Филипп Кассон)

- 1981 — Антоний и Клеопатра / Antony and Cleopatra (реж. Джонатан Миллер)

- 1983 — Король Лир

- 1983 — Антоний и Клеопатра / Antony and Cleopatra (реж. Лоуренс Карра)

- 1986 — Отелло / Otello (реж. Франко Дзеффирелли)

- 1990 — Гамлет / Hamlet (реж. Франко Дзеффирелли)

- 1996 — Ромео + Джульетта / Romeo + Juliet (реж. Баз Лурманн)

- 1996 — Гамлет / Hamlet

- 1999 — Сон в летнюю ночь/A Midsummer Nights Dream(реж. Майкл Хоффман)

- 2000 — Титус / Titus

- 2000 — Гамлет / Hamlet

- 2003 — Ромео & Джульетта / «Romeo & Juliet» (реж. Лилия Абаджиева)

- 2004 — Венецианский купец / The Merchant of Venice

- 2007 — Ромео х Джульетта / Romeo х Juliet (реж. Ойсаки Фумитоси)

- 2008 — Ричард III (телеверсия спектакля театра Сатирикон, реж. Юрий Бутусов)

- 2009 — Гамлет / «Hamlet» (постановка Royal Shakespeare Company)

Анимационные фильмы

1992—1994 — Shakespeare: The Animated Tales (сериал)

Музыкальный театр

- 1816 — «Отелло» (опера), композитор Дж. Россини

- 1830 — «Капулетти и Монтекки» (опера), композитор В. Беллини

- 1836 — «Запрет любви, или Послушница из Палермо» (опера), композитор Р. Вагнер

- 1847 — «Макбет» (опера), композитор Дж. Верди

- 1849 — «Виндзорские проказницы» (опера), композитор О.Николаи

- 1850 — «Сон в летнюю ночь» (опера), композитор А. Тома

- 1856 — «Фальстаф» (опера), композитор А. Адан

- 1862 — «Беатриче и Бенедикт» (опера), композитор Г.Берлиоз

- 1867 — «Ромео и Джульетта» (опера), композитор Ш. Гуно

- 1868 — «Гамлет» (опера), композитор А. Тома

- 1887 — «Отелло» (опера), композитор Дж. Верди

- 1889 — «Буря» (балет), композитор А. Тома

- 1893 — «Фальстаф» (опера), композитор Дж. Верди

- 1895 — «Буря» (опера), композитор З.Фибих

- 1910 — «Макбет» (опера), композитор Э.Блох

- 1924 — «Влюблённый сэр Джон» (опера), композитор Р.Воан-Уильямс

- 1938 — «Ромео и Джульетта» (балет), композитор С.Прокофьев

- 1957 — «Укрощение строптивой» (опера), композитор В. Шебалин

- 1960 — «Сон в летнюю ночь» (опера), композитор Б.Бриттен

- 1967 — «Гамлет» (опера), композитор А. Д. Мачавариани

- 1978 — «Лир» (опера), композитор А. Райманн

- 1991 — «Гамлет» (опера), композитор С.Слонимский

- 2001 — «Король Лир» (опера), композитор С.Слонимский

Интересные факты

- В честь Шекспира назван кратер на Меркурии.

- Шекспир (в соответствии со стратфордианской позицией) и Сервантес оба умерли в 1616 году

- Последним прямым потомком Шекспира из Стратфорда была его внучка Элизабет (род. в 1608), дочь Сьюзен Шекспир и доктора Джона Холла. Три сына Джудит Шекспир (в замужестве Куини) умерли молодыми, не оставив потомства.

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 См. раздел «Биография»

- ↑ Смирнов А. А. Уильям Шекспир // Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8 томах. М.: Искусство, 1957. Т. 1.

- ↑ Вполне возможно, что Джон Шекспир не посещал церковь по более прозаической причине: в тот момент (1592) он был объявлен несостоятельным должником и, опасаясь ареста, не покидал своего дома. (Аникст А. Шекспир. — М., Молодая гвардия, 1964).

- ↑ Baldwin, T. W. William Shakspere’s Small Latine and Less Greeke. 2 Volumes. Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 1944: passim. See also Whitaker, Virgil. Shakespeare’s Use of Learning. San Marino: Huntington Library Press, 1953: 14-44.

- ↑ Germaine Greer «Past Masters: Shakespeare» (Oxford University Press 1986, ISBN 0-19-287538-8) pp1-2

- ↑ И. М. Гилилов Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса. — М., Международные отношения, 1997. — ISBN 978-5-7133-1284-8

- ↑ 1 2 Шекспир или Шакспер? // Знание — сила, № 2, 1998.

- ↑ Джон Шекспир вместо подписи ставил крест, однако Э. Бёрджес не считал это доказательством необразованности отца Шекспира. Дочь Шекспира Джудит также подписывалась крестом, но Сьюзен (старшая дочь), вероятно, была грамотна. Э. Бёрджес. Уильям Шекспир. Гений и его эпоха. — М.: Центрполиграф, 2001, с.с. 30, 346. ISBN 5-227-01302-0

- ↑ Richard Grant White. Studies in Shakespeare

- ↑ http://artofwar.ru/f/frolow_i_a/text_0100.shtml

- ↑ В. Г. Белинский Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета // Собрание сочинений в трёх томах. — М.: 1948. — Т. 1. — С. 302—303.

- ↑ У. Шекспир. Комедии. Вступительная статья О. Постнова. — М. Эксмо, 2008. с. 10. ISBN 978-5-699-28192-3

- ↑ http://shworld.box.interso.ru/ru/Encyclopaedia/3813.html

- ↑ Предисловие к пьесе «Сон в летнюю ночь» Батюшкова Ф. Д.

- ↑ Браун Ф. А. Виндзорские проказницы // Шекспир В. Полное собрание сочинений. / Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1903. Т. 2. С. 434—445.

- ↑ Э. Бёрджес. Уильям Шекспир. Гений и его эпоха. — М.: Центрполиграф, 2001, с. 229—233. ISBN 5-227-01302-0

- ↑ А. А. Аникст. Гамлет, принц датский

- ↑ Шайтанов И. О. Зарубежная литература. 10—11 классы. Методические советы.

- ↑ Pope E. M. The Renaissance Background of Measure for Measure//Twentieth century interpretations of Measure for Measure/Ed. by G. L. Geckle. Englewood Cliffs. New York, 1970. P. 51

- ↑ Шайтанов И. О. Две «неудачи»: «Мера за меру» и «Анджело». Вопросы литературы, 2003, № 1.

- ↑ Радлов Э. Тимон Афинский // Шекспир В. Полное собрание сочинений / Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1903. Т. 3. С. 504—513

- ↑ Рацкий И. Проблема трагикомедии и последние пьесы Шекспира // Театр. 1971. № 2.

- ↑ Уильям Шекспир. Сонеты. — М.: ЭКСМО, 2008, с.9

- ↑ Уильям Шекспир. Сонеты. — М.: ЭКСМО, 2008, с.с. 340—341

- ↑ Аникст А. А. Поэмы, сонеты и стихотворения Шекспира // Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8 томах. М.: Искусство, 1960. Т. 8. С. 594.

- ↑ Смирнов П. Шекспир обзавелся домом и портретом // Газета.ру

- ↑ Найден «настоящий» портрет Шекспира // RB.ru

Библиография

- Аникст А. А.. Театр эпохи Шекспира. М.: Искусство, 1965. — 328 °C. 2-е изд.: М., Издательство Дрофа, 2006. — 287 с. — ISBN 5-358-01292-3

- Аникст А. Шекспир: Ремесло драматурга. М.: Сов.писатель, 1974. — 607 с.

- Аникст А. Шекспир. М.: Мол. гвардия, 1964. — 367 с. («Жизнь замечательных людей»)

- Аникст А. Творчество Шекспира.— М.: Гослитиздат, 1963. — 615 с.

- Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет»: Лит. комментарий. М.: Просвещение, 1986. — 223 с.

- Брандес. Шекспир. Жизнь и произведения / Пер. и В. М. Фриче. М.: Издание К. Т. Солдатенкова, 1899; М.: Алгоритм, 1999. — 734 с — ISBN 5-88878-003-0

- . Шекспир // . Пророки и поэты. В 7 т. М.: Терра, 1994. Т.6.

- Джеймс Б., Рубинстайн У.Д. Тайное станет явным. Шекспир без маски = The truth will out: unmasking the real Shakespeare. — М.: Весь Мир, 2008. — 376 с. — (Магия имени). — ISBN 978-5-7777-0373-6

- Захаров Н. В. Шекспиризм русской классической литературы: тезаурусный анализ. — М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2008. — ISBN 978-5-98079-486-6

- Козинцев Г. Наш современник Вильям Шекспир.— 2-е изд., перераб. и доп. — Л.; М.: Искусство, 1966. — 350 с.

- Левидова И. М. Шекспир: Библиогр. рус. пер. и Крит. лит. на рус. яз., 1748—1962 / Отв. ред. М. П. Алексеев.— М.: М.: Книга, 1964. — 711 с.

- Левидова И. М. Уильям Шекспир: Библиогр. указ. рус. пер. и Крит. лит. на рус. яз., 1963—1975 / Отв. ред. Е. Ю. Гениева. — М.: Книга, 1978. — 186 с.

- . Статьи о Шекспире / Вступ. ст. Р.Самарина.— М.: Худож. лит., 1964.— 311 с.

- . Шекспир: 1564—1616.— 2-е изд.— М.: Мол. гвардия, 1956. — 214 с. («Жизнь замечатательных людей»)

- Оден У. Х. Лекции о Шекспире / Пер. с англ. М. Дадяна. М.: Издательство Ольги Морозовой, 2008. — 576 с — ISBN 978-5-98695-022-8.

- Пинский Л. Шекспир. М.: Худож. лит., 1971. — 606 с.

- Смирнов А. А. Шекспир. Л.; М.: Искусство, 1963. — 192 с.

- Фридштейн Ю. Г. Уильям Шекспир: Библиографический указатель русских переводов и Критическая литература на русском языке: 1976—1987 / Вступ. ст. А. А. Аникста; отв. ред. Е. Ю. Гениева. М.: ВГБИЛ, 1989. — 334 с.

- Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир / Предисл., пер. и коммент. В. Харитонова. М.: Радуга, 1986. — 168 с.

- …Все краски мира, кроме жёлтой: Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. М.: Искусство, 1987. — 221 с.

- Шенбаум С. Шекспир: Краткая документальная биография / Пер. А. А. Аникста и А. Л. Величанского, Вступ. ст. А. А. Аникста М.: Прогресс, 1985. — 432 с.

- Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес

- Юткевич С. И. Шекспир и кино. — М.: Наука, 1973.

Ссылки

В Викитеке есть оригинал текста по этой теме.- Информационно-исследовательская база данных «Русский Шекспир»

- Захаров Н. В. Кюхельбекер и Шекспир

- Захаров Н. В. Пушкин и Шекспир

- Захаров Н. В. Сумароков и Шекспир

- Захаров Н. В. Шекспир в пушкинском тезаурусе

- Захаров Н. В. Шекспир в творческой эволюции Пушкина

- Захаров Н. В. Шекспиризм как явление русской литературы

- Захаров Н. В. Шекспир и русская литература: шекспиризм Пушкина

- Захаров Н. В. Шекспировские штудии VI: Изображение Шекспира в рисунках Пушкина (опыт атрибуции)

- Захаров Н. В. У истоков русского шекспиризма: А. П. Сумароков, М. Н. Муравьев, Н. М. Карамзин (Шекспировские штудии XIII). — М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2009.

- Курт Крайлер Человек, который придумал Шекспира

- Каблуков В. В. Ю. Домбровский о Шекспире

- Коган Г. Ф. Лекция Е. В. Тарле «Шекспир и Достоевский»

- Верую, ибо бессмысленно: Кто скрывается под маской Шекспира

- Переяслов Н. «Голубая» тайна Шекспира: вымысел или реальность?

- Соколянский М. Г. Основные тенденции в отечественном шекспироведении 1960-80-х гг.

- Сочинения Шекспира на сайте Lib.ru: Классика

- Электронная энциклопедия «Мир Шекспира»

Места, упомянутые в произведениях Шекспира Google Maps KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)

Места, упомянутые в произведениях Шекспира Google Maps KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)Полное собрание сочинений Уильяма Шекспира Трагедии Тит Андроник | Ромео и Джульетта | Юлий Цезарь | Гамлет | Отелло | Король Лир | Макбет | Антоний и Клеопатра | Кориолан | Троил и Крессида | Тимон Афинский

Комедии Конец - делу венец | Как вам это понравится | Комедия ошибок | Цимбелин | Бесплодные усилия любви | Мера за меру | Венецианский купец | Виндзорские насмешницы | Сон в летнюю ночь | Много шума из ничего | Перикл | Укрощение строптивой | Буря | Двенадцатая ночь | Два веронца | Два знатных родича | Зимняя сказка Хроники Король Иоанн | Ричард II | Генрих IV, часть 1 | Генрих IV, часть 2 | Генрих V | Генрих VI, часть 1 | Генрих VI, часть 2 | Генрих VI, часть 3 | Ричард III | Генрих VIII поэмы Сонеты | Венера и Адонис | Обесчещенная Лукреция | Страстный пилигрим | Феникс и голубка | Жалоба влюблённой утерянные работы Эдуард III | Сэр Томас Мор | Карденио (утеряна) | Вознаграждённые усилия любви (утеряна) Датировка пьес Шекспира | Елизаветинская драма | Театральная техника в эпоху Шекспира | Театр «Глобус» При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907).

Wikimedia Foundation. 2010.