- Комаров, Владимир Леонтьевич

-

Владимир Леонтьевич Комаров

Дата рождения: Место рождения: Дата смерти: Место смерти: Страна: Научная сфера: Место работы: Академия наук СССР, Ленинградский университет, Петроградский химико-фармацевтический институт

Учёная степень: Учёное звание: академик АН СССР

Альма-матер: Известные ученики: Известен как: автор трудов по описанию флор, растительности, новых видов и природы Приморья, Камчатки, Саян, Прибайкалья, Якутии, Зеравшана, Монголии, Китая, Кореи и пр., а также по разработке теории ботаники и ботанической географии, учения о расах и рядах

Награды и премии

Подпись Систематик живой природы  Автор наименований ряда ботанических таксонов. В ботанической (бинарной) номенклатуре эти названия дополняются сокращением «Kom.».

Автор наименований ряда ботанических таксонов. В ботанической (бинарной) номенклатуре эти названия дополняются сокращением «Kom.».

Список таких таксонов на сайте IPNI

Персональная страница на сайте IPNI

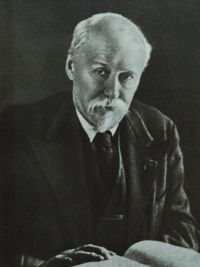

Страница на ВикивидахВлади́мир Лео́нтьевич Комаро́в (1 (13) октября 1869, Санкт-Петербург — 5 декабря 1945, Москва) — русский ботаник и географ, педагог и общественный деятель.

Член-корреспондент Академии наук (1914), действительный член (1920), вице-президент (1930—1936) и президент (1936—1945) Академии наук СССР, организатор многочисленных филиалов, ботанических садов и баз Академии наук.

Полагал, что познание флоры может быть осуществлено только в установлении её истории, в свете миграции различных флористических комплексов, изменяющихся под влиянием условий существования, климата, конфигурации материков и морей.

Разработал принцип модельных групп для выяснения генезиса флор: историю флор следует реконструировать преимущественно на основе монографической обработки нескольких небольших родов. Успешно применил этот принцип при анализе генезиса флор Китая и Монголии.

Развил представления А. Кернера, С. Коржинского и Р. Веттштейна, специфику ареала считая одним из существенных признаков вида: «Вид — это морфологическая система, помноженная на географическую определённость»[1].

Содержание

Путь в науке

Ранние годы

В юношестве Комаров увлёкся ботаникой и самостоятельно изучал флору Боровичского уезда Новгородской губернии, где проводил летние месяцы в имении своего деда.

В 1890 году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, окончил его в 1894 году с дипломом 1-й степени.

Ещё студентом совершил по поручению Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей две поездки в Туркестан, в Самаркандский округ, результатом чего явились три работы по малоисследованной флоре Зеравшанского бассейна, за одну из которых получил в университете золотую медаль.

Дальний Восток и «Флора Маньчжурии»

Студентом Комаров попал под негласный надзор полиции. Из-за этого остаться при университете было невозможно, и Комаров добился через Императорское Русское географическое общество разрешения на трёхлетнюю экспедицию на Дальний Восток. Он принял участие в качестве натуралиста в изысканиях Амурской железной дороги, а с 1895 года путешествовал по Амурской области, результатом чего явилась его работа «Условия дальнейшей колонизации Амура» (Известия Русского географического общества, XXXII т.).

В 1895—1897 годах последовало большое путешествие по Дальнему Востоку, Маньчжурии и Корее, итогом которого явилась трёхтомная «Флора Маньчжурии» (издана в Санкт-Петербурге в 1909 году). Это сочинение, перевёденное на многие иностранные языки, по сей день считается классическим трудом по ботанике. За эту работу Императорская Академия наук удостоила автора в 1909 году премии имени Карла Бэра, а Международная Академия ботанической географии во Франции присудила ему медаль с изображениями Турнефора и Линнея.

Русское географическое общество за путешествие по Маньчжурии и Корее присудило Комарову в 1897 году одну из своих высших наград — Большую серебряную медаль имени Пржевальского.

Санкт-Петербург

В 1898 году Комаров получил место консерватора в Санкт-Петербургском ботаническом саду (с 1931 — Ботанический институт АН СССР).

С 1898 преподавал в Петербургском университете (профессор с 1918). В 1902 защитил там магистерскую диссертацию (на основе 1-ого тома «Флоры Маньчжурии») и, получив звание приват-доцента, прочёл ряд биологических курсов, посвящённых преимущественно процессам видообразования.

С 1899 по 1907 годы преподавал на Курсах воспитательниц и руководительниц физического образования, возглавляемых Петром Францевичем Лесгафтом.

Исследования Комарова в начале XX века

Летом 1902 Комаров совершил путешествие по Саянам и горам Мунку-Сардык, давшее богатые коллекции по флоре этой малоисследованной части Сибири и географические данные о Тункинском районе и озере Косоголе.

В 1906 исследовал с ботанической точки зрения Онежское, Чудское и другие озёра, в 1908-1909 — Камчатку (две экспедиции). Результатом стал труд «Путешествие по Камчатке в 1908—1909 годах» (1912).

В 1911 Комаров успешно защитил в Московском университете диссертацию на степень доктора ботаники.

В 1913 Комаров по поручению Переселенческого управления провёл подробное изучение Южно-Уссурийского края, издал несколько научных работ.

В 1914 Императорская Академия наук[2] избрала Комарова членом-корреспондентом «по разряду биологических наук».

Комаров любил кропотливую и трудоёмкую работу: пополнять справочники, составлять сводки ботанических экспедиций, работать с гербарием, заниматься определением растений. Он считал, что такая неброская деятельность расширяет кругозор ботаника-систематика, обогащает его конкретными знаниями. Научная эрудиция Комарова была фактом общепризнанным в учёном мире[3].

Академик

Надгробный памятник на могиле В. Л. Комарова на Новодевичьем кладбище в Москве

Надгробный памятник на могиле В. Л. Комарова на Новодевичьем кладбище в Москве

Осенью 1920 года Российская академия наук объявила конкурс на замещение вакантного места академика по кафедре ботаники. По результатам опроса среди ботаников прошла кандидатура Комарова, он был избран действительным членом Академии.

В 1921 году Комаров выступил на Отделении физико-математических наук Академии с предложением создать в системе академических учреждений самостоятельный Институт генетики[4]. Комаров предлагал объединить деятельность московских (группу Н. К. Кольцова в Институте экспериментальной биологии) и петроградских генетиков (круг Ю. А. Филипченко в Университете). Итогом стал петроградский генетический центр Бюро по евгенике[5].

В 1921 году в Петрограде работал Первый Всероссийский съезд русских ботаников. Комаров выступал на нём четыре раза с сообщениями и докладами на темы: «Меридиональная зональность организмов», «Русские названия растений», «Вегетативное размножение, апомиксия и теория видообразования» и «Смысл эволюции»[6].

В 1920-х годах изданы работы Комарова по истории науки «Жизнь и труды Карла Линнея» (1923) и «Ламарк» (1925).

В 1929 году Комаров был избран академиком-секретарём Отделения физико-математических наук Академии, в 1930-м — президентом Всесоюзного ботанического общества. По инициативе и под главным редакторством Комарова создан тридцатитомный труд «Флора СССР» (первый том издан в 1934 году).

В январе 1937 года вместе с группой советских учёных подписал открытое письмо с требованием «беспощадной расправы с подлыми предателями» — Троцким, Бухариным, Рыковым и Углановым[7].

В апреле 1940 года к 70-летию учёного имя Комарова было присвоено Ботаническому институту Академии наук СССР и Дальневосточной горнотаёжной станции.

С 1944 года — первый директор Института истории естествознания и техники Академии наук СССР.

С 1940 года — почётный президент Географического общества СССР.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды

- Герой Социалистического Труда (1943).

- Награждён тремя орденами Ленина, а также медалями.

- Лауреат Сталинских премий I степени:

Растения, описанные В. Л. Комаровым

- Бёмериопсис (Boehmeriopsis Kom.), семейство Тутовые

- Волосатик (Trichochiton Kom.), семейство Капустные

- Софора виколистная (Sophora davidii Kom. ex Pavol.)

Адреса в Петрограде — Ленинграде

1913—1935 — жилой дом Ботанического сада — Песочная улица, 2.

В честь Комарова названы

Географические объекты

- посёлок Комарово (бывший Келломяки);

- улица Академика Комарова в Москве;

- улица Академика Комарова в посёлке Комарово;

- река Комаровка (ранее река Супутинка) в Приморском крае;

Научные учреждения

В 1940 году, к 70-летию учёного, его имя присвоено Ботаническому институту, Уссурийскому заповеднику и Горнотаёжной станции в селе Горнотаёжном Уссурийского городского округа Приморского края, организованной в январе 1932 года по инициативе и при активной поддержке Комарова.

Премии

- С 1946 года Академия наук СССР присуждает Премию имени Комарова за выдающиеся работы в области ботаники: систематики, анатомии и морфологии растений, ботанической географии и палеоботаники. После прекращения существования СССР эту премию присуждает Российская академия наук.

Филателия

Комаров В. Л. на марке Почты СССР

Комаров В. Л. на марке Почты СССР

- В 1969 году, к столетию со дня рождения, в честь академика Комарова была выпущена марка «Почты СССР».

Роды сосудистых растений

Внутриродовые таксоны сосудистых растений

- Allium subsect. Komaroviana F.O.Khass. & R.M.Fritsch

- Astragalus sect. Komaroviella Gontsch.

- Campanula ser. Komarovianae Fed. ex Kharadze

- Dracocephalum ser. Komaroviana Schischk. ex A.L.Budantzev

- Saxifraga sect. Komarovia Zhmylev

Животные

- Dahurinaia komarovi — пресноводный моллюск

- Nebria komarovi (syn. Eonebria komarovi) — жук из семейства Жужелицы[8]

- Корнегрыз Комарова (Chionesoma komarovi) (Brske, 1907) — жук из семейства Пластинчатоусые

- Prionus komarovi — жук из семейства Усачи (жуки)

- Жужелица Комарова (Discoptera komarovi) — жук из семейства Жужелицы

- Бражник Комарова (Rethera komarovi) (Christoph, 1885) — бабочка из семейства Бражники

- Уховёртка Комарова (Timomenus komarovi) (Semenov, 1901)

- Carabus komarowi — жук из семейства Жужелицы

- Trechus komarovi

- Throbalium komarovi

- Deltomerus komarovi

Печатные работы

В. Л. Комаров — автор более 400 научных трудов.

- Материалы к флоре Туркестанского Нагорья. Бассейн Зеравшана // Тр. С.-Петербургск. об-ва естествоиспытателей. Отд. ботаники. — 1896. — Т. 26

- Ботанико-географические области бассейна Амура // Тр. С.-Петербургск. об-ва естествоиспытателей. Отд. ботаники. — 1897. — Т. 28. — В. 1

- Species novae florae Asiae orientalis (Manshuriae et Koreae borealis) // Тр. Имп. С.-Петербургск. бот. сада. — СПб.: Типо-литография «Герольда», 1901. — Т. XVIII. Издан под ред. В. И. Липского. — С. 417—449.

- Флора Маньчжурии. В 3 т., 5 ч. // Тр. С.-Петербургск. бот. сада. — 1901—1907. — Т. 20, 22, 25 (Издано на яп. яз. в Осаке, 1926—1927.) — описано 1682 вида, из них 84 — открытых Комаровым

- Введение к флорам Китая и Монголии. Вып. 1 // Тр. С.-Петербургск. бот. сада. — 1908. — Т. 29. — В. 1

- Введение к флорам Китая и Монголии. Вып. 2. Монография рода Caragana. // Тр. С.-Петербургск. бот. сада. — 1909. — Т. 29. — В. 2

- Флора полуострова Камчатки. — Л.: Издательство АН СССР, 1927

- Типы растений. — М.-Л., 1939.

- Учение о виде у растений: страница из истории биологии. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1940

- Практический курс анатомии растений. — М.—Л., 1941.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1945. — Т. 1. Статьи.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1947. — Т. 2. Введение к флорам Китая и Монголии.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1949. — Т. 3. Флора Манчжурии. Ч. 1.

- Введение в ботанику. — М., 1949.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1950. — Т. 4. Флора Манчжурии. Ч. 2.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1950. — Т. 5. Флора Манчжурии. Ч. 3.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1951. — Т. 7. Флора полуострова Камчатки. Ч. 1.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1951. — Т. 8. Флора полуострова Камчатки. Ч. 2.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1953. — Т. 9. Труды по Сибири и Дальнему Востоку.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1954. — Т. 10. Работы 1893—1898 гг.; Происхождение растений.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1954. — Т. 11. Экономические, политические, исторические работы.

- Избранные сочинения. — М.—Л., 1954. — Т. 12. Учебные пособия.

- Происхождение растений — М.: Изд-во АН СССР, 1961

Примечания

- ↑ Комаров В. Л. Флора полуострова Камчатки. — Л.: Издательство АН СССР, 1927. — С. 39.

- ↑ По представлению академиков И. П. Бородина, А. С. Фаминцына, В. В. Заленского, И. П. Павлова и Н. В. Насонова

- ↑ Савина Г. А. Опыт социальной истории в лицах: В. Л. Комаров — президент АН СССР.

- ↑ Архив РАН. Ф.277. Оп.2. Д.33. Л.5.

- ↑ Позже переименован в Бюро по генетике.

- ↑ Дневник I Всероссийского съезда русских ботаников в Петрограде в 1921 г. — Пг., 1921. № 3. С. 27—28; № 5. С. 44—45.

- ↑ Требуем беспощадной расправы с подлыми предателями нашей великой Родины // Известия ЦИК СССР : газета. — 27 января 1937. — № 24 (6186).

- ↑ Nebria (Eonebria) komarovi Semenov et Znojko, 1928

Литература

- Президенту Академии наук СССР, академику Владимиру Леонтьевичу Комарову к семидесятилетию со дня рождения и сорокапятилетию научной деятельности / под ред. Б. К. Шишкина и др. — М.: Изд-во АН СССР, 1939.

- Павлов Н. В. Владимир Леонтьевич Комаров / АН СССР. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — 292, [16] с. — (Биографии).

- Гвоздецкий Н. А. В. Л. Комаров. — М.: Географгиз, 1953. — 48 с. — (Замечательные географы и путешественники).

Ссылки

- Профиль Владимира Леонтьевича Комарова на официальном сайте РАН

- Фонд Владимира Леонтьевича Комарова на сайте Архива РАН

- Кафанов А. И., Кудряшов В. А., 2005. Классики биогеографии : биобиблиографический указатель.

Предшественник:

Александр Петрович КарпинскийПрезидент Академии наук СССР

29 декабря 1936 — 17 июля 1945Преемник:

Сергей Иванович ВавиловПредшественник:

Сергей Фёдорович ОльденбургНепременный секретарь

Академии наук СССР (и.о.)

1929—1930Преемник:

Вячеслав Петрович ВолгинПрезиденты Российской академии наук  Петербургская академия наук (1724—1917)

Петербургская академия наук (1724—1917)Л. Л. Блюментрост (1725—1733) • Г. К. фон Кейзерлинг (1733—1734) • И.-А. фон Корф (1733—1740) • К. фон Бреверн (1740—1741) • К. Г. Разумовский (1746—1798) • А. Л. фон Николаи (1798—1801) • Н. Н. Новосильцов (Новосильцев) (1801—1810) • С. С. Уваров (1818—1855) • Д. Н. Блудов (1855—1864) • Ф. П. Литке (Лютке) (1864—1882) • Д. А. Толстой (1882—1889) • Великий князь Константин Константинович (1889—1915) _

Российская академия наук (1917—1925)

Российская академия наук (1917—1925)А. П. Карпинский (1917—1936)  Академия наук СССР (1925—1991)

Академия наук СССР (1925—1991)А. П. Карпинский (1917—1936) • В. Л. Комаров (1936—1945) • С. И. Вавилов (1945—1951) • А. И. Несмеянов (1951—1961) • М. В. Келдыш (1961—1975) • А. П. Александров (1975—1986) • Г. И. Марчук (1986—1991)  Российская академия наук (с 1991)

Российская академия наук (с 1991)Ю. С. Осипов (с 1991)  Герои Социалистического Труда

Герои Социалистического Труда Категории:

Категории:- Персоналии по алфавиту

- Учёные по алфавиту

- Родившиеся 13 октября

- Родившиеся в 1869 году

- Родившиеся в Санкт-Петербурге

- Умершие 5 декабря

- Умершие в 1945 году

- Умершие в Москве

- Доктора биологических наук

- Действительные члены АН СССР

- Герои Социалистического Труда

- Кавалеры ордена Ленина

- Лауреаты Сталинской премии

- Авторы ботанических таксонов

- Ботаники по алфавиту

- Ботаники Российской империи

- Ботаники СССР

- Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета

- Иностранные члены Болгарской АН

- Члены-корреспонденты Санкт-Петербургской академии наук

- Действительные члены РАН (1917—1925)

- Вице-президенты РАН

- Главные учёные секретари Российской академии наук

- Президенты Российской академии наук

- Президенты Русского ботанического общества

- Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН

- Похороненные на Новодевичьем кладбище

- Преподаватели СПбГУ

- Преподаватели СПХФА

Wikimedia Foundation. 2010.