- История Екатеринбурга

-

История Екатеринбу́рга началась в период промышленного освоения Урала в начале XVIII века. В это время на Среднем Урале, богатом природными ресурсами, активно строятся чугунолитейные, медеплавильные и железоделательные заводы, среди которых особняком стал Екатеринбургский завод — крупнейшее металлургическое предприятие России тех времён и центр управления горнозаводской промышленностью всего Урала и Сибири[1]. Уже с первых лет существования Екатеринбург занимает важное место в стране — здесь располагались монетный двор, обеспечивающий казну медной монетой, и гранильная фабрика, изготавливающая украшения и предметы интерьера для императорского двора. В конце XVIII века на Урале появился новый административный центр — Пермь, и Екатеринбург стал уездным городом Пермской губернии, коим оставался вплоть до 1917 года. После установления советской власти Екатеринбург вновь становится главным центром Урала, а с 1924 по 1991 год город носил название Свердло́вск[2]. На советский период пришлось наиболее интенсивное развитие города: во время индустриализации развернулось массовое промышленное и жилое строительство, в годы Великой Отечественной войны Свердловск стал крупнейшим эвакопунктом, а в период холодной войны — одним из ключевых центров «оборонки». В начале 1990-х наступил кризис и экономике города пришлось перестраиваться в связи с новыми потребностями. Современный Екатеринбург является одним из крупнейших центров притяжения в России, по ряду экономических показателей уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу[3][4][5][6].

Археологические культуры

На территории, которую сейчас занимает Екатеринбург, издревле существовали поселения людей. Самые ранние из древних поселений относятся к эпохе мезолита VIII — VII тыс. до н.э. — в черте города это: комплексный археологический памятник Палкинские каменные палатки, поселения Шарташ I, Шувакиш I, стоянки Здохня I, Пятое Карасье озеро I[7]. Позднее в этих и других местах возникали поселения и стоянки людей на протяжении неолита, медного, бронзового и железного века.

В районе неолитического поселения Исетское Правобережное I (VI — V тыс. до н.э.) обнаружены мастерские по обработке камня: шлифовальные плиты, наковальни, скопления кусков породы, заготовок орудий и законченных изделий. Согласно анализу артефактов, жители поселения использовали для изготовления орудий свыше 50 различных пород и минералов, что говорит о хорошем знании населением тех времён природных богатств края. На полуострове Гамаюн (левый берег Верх-Исетского пруда) располагаются археологические памятники эпохи энеолита — в верхней части обнаружены мастерские по производству каменных орудий, в нижней — поселение из двух жилищ, принадлежащих аятской культуре. Также в этом районе следы своего пребывания (оригинальную посуду с изображением птиц, свидетельства металлургического производства) оставило население коптяковской культуры (II тыс. до н.э.), на памятнике Палатки I найдены пока единственные на Урале следы погребений этой культуры[8]. В эпоху бронзы в этой местности возникает гамаюнская культура, оставившая после себя фрагменты керамики, оружие, украшения[8][9].

Значительное количество древних поселений находилось на берегах озёр Шарташ и Малый Шарташ (территория Кировского района города), к настоящему времени в этом районе зарегистрировано свыше двухсот археологических памятников[10]. Первые поселения охотников и рыболовов возникли в эпоху медного века в конце III тыс. до н.э. — здесь найдены кремневые отщепы, скребки, керамика аятского типа. Позднее на берегах Шарташа возникали стоянки в бронзовом (II тыс. до н.э.) и в раннем железном веке (I тыс. до н.э.). Об этом свидетельствуют фрагменты керамики черкаскульского, межовского и иткульского типов. На берегу Малого Шарташа была найдена глиняная фигурка птички — одна из самых ранних скульптур на территории Зауралья (VI — VI тыс. до н.э.). В верхних слоях было раскопано жилище XIV века. Шарташские каменные палатки в I тыс. н.э. были местом металлургического производства, их вершины также использовались как жертвенное место древнерелигиозного культа, здесь в большом количестве были найдены кости животных, фрагменты листовой меди, литая скульптурка лошади, развалы сосудов петрогромского типа[10].

Впервые археологические памятники в окрестностях Екатеринбурга были обнаружены в конце XIX века при строительстве железной дороги. Раскопки и исследования проходили на протяжении XX века и продолжаются в настоящее время. Материалы раскопок хранятся в Свердловском областном краеведческом музее, а также в фондах Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии Академии Наук, музеев Женевы, Парижа, Хельсинки, Вены, Будапешта и Вашингтона[8].

Первые русские поселения

Уктусский завод, 1730 г.

Уктусский завод, 1730 г.

К XVII веку территория, ныне занимаемая Екатеринбургом, (верховья реки Исети) практически не имела постоянного населения. Верховья Пышмы и Исети заселяли, вероятно, так называемые «сырянцы», «зырянцы». С запада с бассейном Уктуса непосредственно соседствовала Терсяцкая («Верхние Терсяки») ясачная волость Верхотурского уезда.[11]. Данная территория отошла к России во второй половине XVII века.

Первые русские поселения на территории Екатеринбурга появились во второй половине XVII века — в 1672 году в районе Шарташа возникла старообрядческая деревня[12], а в 1680 — 1682 годах появились селения Нижний и Верхний Уктус (сейчас — территория Чкаловского района города)[13]. В 1702 году по инициативе начальника Сибирского приказа А. А. Виниуса[14] близ Нижнего Уктуса основан Уктусский казенный железоделательный завод — первый в черте современного Екатеринбурга[15]; для него были построены плотина, 2 доменные печи, 4 молота, кузница, толчея, мельница, два угольных, деготный, меховой амбары[16]. В 1704 году построен Шувакишский железоделательный завод (сейчас это территория Железнодорожного района города)[12]. С началом активного строительства в XVIII веке на Урале заводов обострились отношения с южными соседями — башкирами. В результате набега в 1709 году было разорено село Верхний Уктус, все постройки, в том числе деревянная церковь и часовня были сожжены, жители бежали под защиту укрепления Уктусского завода[13].

В 1720 году по указу Петра I на Урал направлена делегация во главе с горным специалистом Иоганном Блиером и государственным деятелем Василием Татищевым[17]. На него возлагалось управление горнозаводской промышленностью, выявление причин развала и сокращения производства на казённых заводах, которые по производительности в 4 раза уступали уральским заводам Демидовых[17].

29 декабря 1720 года Татищев и Блиер прибывают на Уктусский завод, который стал их главным местопребыванием на Урале. Вскоре здесь было создано высшее горное начальство для управления казёнными заводами — Сибирский обер-бергамт. Татищев был недоволен состоянием завода — Уктус пострадал от пожара в 1718 году, к тому же плотина была сооружена на мелководной речке Уктуске, из-за чего домны и молоты летом и зимой простаивали по несколько месяцев из-за недостатка воды[17].

Татищевский проект крупнейшего в стране металлургического завода

В результате ознакомления с состоянием казённых заводов Татищев пришёл к выводу что на базе этих заводов, даже если их реконструировать и расширить (на что потребовались бы большие затраты), не удастся быстро увеличить производство железа, и более выгодно будет построить новый крупный завод. После осмотра ближайшей округи совместно с комиссаром Уктусского завода Тимофеем Бурцевым было выбрано богатое рудой и лесом место для нового завода — на берегу более полноводной реки Исети, в 7 верстах от Уктуса[17].

6 февраля 1721 года Татищев отправил в Берг-коллегию послание, в котором просил разрешения начать строительство завода, а также личное письмо к президенту Берг- и Мануфактур-коллегии Я. В. Брюсу с подробными разъяснениями и обоснованием этого проекта. На новом заводе Татищев предполагал установить 4 домны и 40 молотов, из которых 20 могли бы работать даже "в самую сухую погоду". Производительность должна была составить 150 — 200 тысяч пудов железа в год. Завода подобной мощности в то время в мире ещё не было[17]. 1 марта 1721 года, не дожидаясь ответа из центра, Татищев развернул строительство нового завода[12]. Позднее он решил, что для сбережения лесов необходимо построить не 40, как планировалось ранее, а 16 кричных молотов. Другой завод с 20 молотами он намечал устроить на реке Чусовой. Однако Берг-коллегия не согласилась с предложением Татищева, что было отражено в указе от 23 мая 1721 года: Железных заводов везде довольно, к тому же есть опасность, чтобы сооружением их на Урале медных заводов дровами не оскудить и повелела всемерно стараться размножить серебряные и медные, серные и квасцовые заводы, ибо таковых в России нет[18]. Медеплавильные заводы, в первую очередь, были нужны для удовлетворения текущих потребностей казны, нуждающейся в меди и серебре для монетного дела, которое в то время находилось в ведомстве самой Берг-коллегии. Татищев же считал, что основной способ увеличения доходов казны состоит в увеличении производства железа, которое можно сбывать не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Впоследствии оказалось, что он был абсолютно прав — руда на Урале была высокого качества, а произведённое здесь железо стало фирменным экспортным товаром России[17]. Но в 1721 году Татищеву так и не удалось убедить Берг-коллегию, которая отправляет на Урал в качестве старшего начальника берг-советника Михаэлиса. Сам Татищев указом Берг-коллегии от 10 декабря 1721 был отстранён от руководства горными делами на Урале[12], в чём немалую роль сыграл местный промышленник Акинфий Демидов, с которым у Татищева возник конфликт[1]. Михаэлис не согласился с проектом Татищева и начал строить новый завод на Уктуске чуть выше старого, но весной плотина была разрушена паводком.

Г. В. де Геннин и основание Екатеринбурга

В 1722 году указом Петра I на Урал командирован горный инженер, генерал-майор Георг Вильгельм де Геннин. Изучив все обстоятельства, Геннин полностью поддержал проект Татищева и 12 марта 1723 года строительство завода на Исети возобновилось[12]. На строительство были привлечены солдаты Тобольского полка — в то время эта местность принадлежала Тобольскому уезду Сибирской губернии, кроме того к строящемуся заводу было приписано пять ближайших крестьянских слобод. Так как мастеров было мало, Геннин выписал часть необходимых людей из Олонецких заводов и ещё часть — из Демидовских. 2 апреля 1723 года уктусскому заводскому комиссару было предписано встретить приказчика, плотинного и ларевого мастеров, отпущенных с заводов Никиты Демидова. В числе этих специалистов прибыл плотинный мастер Невьянского завода Леонтий Злобин, которому затем и было поручено общее техническое руководство строительством завода, и в первую очередь плотины на Исети. В мае доменным мастером нового Исетского завода был назначен поляк Максим Орловский, бывший до этого подмастерьем на Олонецких заводах. К осени на строительство завода прибыла вторая партия солдат Тобольского полка, в числе их оказался Иван Алексеевич Ползунов — отец будущего изобретателя отечественной паровой машины Ивана Ивановича Ползунова. 1 августа 1723 года из Уктусского завода сюда переведен Сибирский обер-бергамт (впоследствии — Канцелярия Главного заводов правления или просто Горная канцелярия), а в октябре 1723 года в составе Тобольской губернии создано Екатеринбургское горное ведомство с центром в Екатеринбурге[12]. 7 (18) ноября 1723 года в цехах нового завода состоялся пробный пуск кричных бо́евых молотов. Именно эту дату стали считать днём основания города.

Позднее в историческом очерке Д. Н. Мамин-Сибиряк образно описал строительство завода и крепости, положивших начало города[19]:

«Представьте себе совершенно пустынные берега Исети, покрытые лесом. Весной 1723 года явились солдаты из Тобольска, крестьяне приписных слобод, нанятые мастера, и кругом всё ожило, как по щучьему велению в сказке. Ронили лес, готовили место под плотину, клали доменные печи, поднимали крепостной вал, ставили солдатские казармы и дома для начальства…»24 ноября 1723 года полностью вступил в строй Екатеринбургский казённый железоделательный завод, который по размеру и технической оснащённости превосходил все металлургические предприятия не только страны, но и мира[20]. Производственные мощности Екатеринбургского завода включали в себя: 2 домны, 14 кричных молотов, медеплавильную фабрику, стальную и якорную фабрики, машины для сверления пушек и другое.

Этимология названия

С марта по июнь 1723 года новое строительство на реке Исети официально именовалось Новозачатые Исетские заводы. В июне 1723 года по инициативе де Геннина[1] было предложено дать новому заводу-крепости имя Катериненбурх — в честь Екатерины I[12][20], на что он просит разрешение у самой императрицы в своём письме от 6 июня 1723 года[21]:

«…около сих заводов зачал крепость и осмелился до указа именовать Катериненбурх, а зовется Катериненбурхом в память Вашего Величества»Ответ пришёл в сентябре — предложение де Геннина было одобрено, однако в императорском указе название немного видоизменилось — Экатеринбурх. А на медных монетах, которые начали выпускаться на заводе уже в 1720-х годах, встречалось три разных варианта написания — Екатеринъбурхъ, Екатерiньбурхь и Екатерiнъ бурхъ. При этом Василий Татищев (вновь командированный на Урал и пробывший здесь до 1738 года), не был сторонником немецко-голландской терминологии и до последних дней придерживался названия Екатеринск. В 1735—1736 годах это название даже почти вытеснило официальное и использовалось по всей России[22], но после отъезда Татищева началось возвращение к официальному названию.

Решение назвать город в честь императрицы имело под собой логическое обоснование — в петровское время это была вторая по величине стройка страны после Санкт-Петербурга[23].

Иногда говорится, что Екатеринбург назван в честь святой Екатерины Александрийской, однако документальных подтверждений этому нет. Более того, в таком случае город должен бы носить имя Санкт-Екатеринбург, но в названии города нет составляющей, которая обычно присутствует у городов, названных в честь святых (Санкт-Петербург, Санкт-Пёльтен, Сантандер и т. п.)

Завод-крепость

18 октября 1725 года на территории крепости начинает работу Екатеринбургский монетный двор, ставший главным производителем медной монеты в Российской империи — вплоть до 1876 года на нём производилось 80% медных денег страны[24]. В 1732 году основана меднопосудная фабрика, в 1734 году в Екатеринбурге учреждена полиция (третья после санкт-петербургской и московской)[12]. В 1738 году основана шлифовальная мастерская, ставшая в 1765 Екатеринбургской гранильной фабрикой. Изделия фабрики служили украшениями интерьеров Зимнего дворца и других дворцов Санкт-Петербурга и Царского Села. 1 июня (21) мая 1745 года раскольник из деревни Шарташ Ерофей Марков обнаружил первое в России рудное золото и принёс свою находку в Горную канцелярию в Екатеринбурге. До этого на территории страны не находили золотоносных источников, и это открытие послужило началом золотопромышленности не только Екатеринбурга, но и всей России. В 1748 году была заложена первая шахта, руду из которой сначала возили на Уктусский завод, а в 1754 году был построен Берёзовский золотопромывальный завод (градообразующий для города Берёзовский)[19].

План Екатеринбурга, 1729

План Екатеринбурга, 1729

В первые годы после основания город имел строгую регулярную планировку — новый принцип русского градостроительства начала XVIII века[25]. Всё строительство шло согласно генеральному плану, разработанному де Генниным совместно с М.С. Кутузовым — мастером, прибывшим с Олонецких заводов. Здания строились только по чертежам и в строго отведённых для них местах[25]. С 1737 года в Екатеринбурге начинают строить каменные гражданские здания, первым из которых стало здание Горной канцелярии.

Население Екатеринбурга формировалось, в первую очередь за счёт переселенцев с угасающего Уктусского завода и крестьян с окрестных слобод. Значительный контингент составили люди, направлявшиеся из центральной России в Сибирь — в основном, старообрядцы, гонимые петровской властью. Основная масса переселенцев была из-под Москвы, из Тулы, с реки Керженец (из-за чего на Урале староверы получили название кержаков)[19]. С тех пор Екатеринбург сформировался центром всего Урало-Сибирского старообрядчества[24]. Кроме того здесь остался тобольский полк в качестве крепостного гарнизона. Существует также версия, что на Шарташ переселились бунтовавшие в Москве стрельцы[19]. В результате уже в 1720-х численность населения Екатеринбурга составляла около 4 тысяч человек[26].

К середине XVIII века на фабриках и мастерских завода производились практически все технические изделия, известные для того времени, в 1742 году академик Иоганн Гмелин, неоднократно посещавший город, заявил[27]:

И.Ушаков. Екатеринбург в 1734

И.Ушаков. Екатеринбург в 1734 «Кто хочет познакомиться с горным и заводским делом, тому стоит только посетить Екатеринбург»

«Кто хочет познакомиться с горным и заводским делом, тому стоит только посетить Екатеринбург»Кроме этого, в 1725 году чуть выше Екатеринбурга была построена плотина, на которой в 1726 году заработал Верх-Исетский казённый Цесаревны Анны железоделательный завод. В последующие годы он служил вспомогательным для Екатеринбургского завода — переделывал из чугуна железо на своих молотовых фабриках и, в случае необходимости, спускал для Екатеринбурга воду из более крупного Верх-Исетского пруда. В этом же году основан Верхне-Уктусский железоделательный казённый завод Цесаревны Елизаветы. В результате Екатеринбург оказался в центре целой системы плотно расположенных заводов, в «сердце горного Урала». К началу XX века эти заводы вместе со своими поселениями срослись с Екатеринбургом.

Екатеринбург развивался как столица горнозаводского края, раскинувшегося по обе стороны Уральского хребта — в ведении Горной канцелярии, располагавшейся здесь, находились все заводы на территории от Казанской губернии на западе до Алтая и Забайкалья на востоке[28].

Екатеринбург во время Пугачёвского восстания

В начале 1774 года, попутно овладев рядом окрестных крепостей и заводов, к Екатеринбургу подошёл отряд под предводительством Ивана Белобородова — одного из сподвижников Емельяна Пугачёва. Крепость выдерживала осаду, но одновременно нарастало разногласие среди офицеров, которые были недовольны генералом А.И. Бибиковым, распоряжавшимся защитой[29]. Среди жителей не было уверенности относительно успеха этой защиты, и вскоре из Екатеринбурга даже бежали власти. Несмотря на это город так и не был взят — 26 февраля 1774 года войска под руководством майора Гагрина освобождают захваченный мятежниками Уткинский завод. Отряд Белобородова отправился им навстречу, где и был разбит[29]. Как отметил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, — Пугачевщиной и закончилось значение Екатеринбурга как крепости[30]. Также в эти военные годы было завершено строительство Богоявленского собора (1771—1774), который на протяжении последующих 100 лет являлся архитектурной доминантой города.

«Окно в Азию»

Герб Екатеринбурга, 1783

Герб Екатеринбурга, 1783

После подавления Пугачёвского восстания Екатерина II провела административную реформу в соответствии с которой в 1780 году на Урале было образовано Пермское наместничество, включающее в себя две области — Пермскую и Екатеринбургскую, которые состояли из 16 уездов. Для роли административного центра было выбрано поселение Егошихинского завода, которое хоть и уступало Екатеринбургу по населению, но имело более выгодное расположение — на судоходной реке Каме и ближе к Центральной России, в то время как Екатеринбург находился за Уральским хребтом. В 1781 году на базе Егошихинского завода был построен губернский город Пермь[31]. Екатеринбург, насчитывающий в то время более 8 000 жителей, в этом же году получил статус города[32](хотя выполнял соответствующие функции задолго до официального признания[33]), но в административном плане отошёл на второстепенную роль — Главная горная канцелярия, располагавшаяся здесь, была реорганизована, и управление горной частью было подчинено казённой палате в Перми[24].

Рязанов Я. М. (1777 — 1849) — купец, трижды избирался на должность городского головы Екатеринбурга

Рязанов Я. М. (1777 — 1849) — купец, трижды избирался на должность городского головы Екатеринбурга

В 1783 году городу был присвоен герб. Помимо пермского символа — медведя c евангелием, расположенного на верхней половине, на нижней были изображены рудокопная шахта в виде колодезного сруба с воротом о двух рукоятях и плавильная печь с красным огнём — что символизировало горнодобывающую и металлургическую отрасли промышленности города. 3 сентября 1783 года состоялось торжественное открытие проложенной через молодой город главной дороги Российской империи — Большого Сибирского тракта[12]. Это послужило импульсом для превращения Екатеринбурга в транспортный узел, торговый город. Таким образом, Екатеринбург, в числе других пермских городов, стал городом-ключом к бескрайней и богатой Сибири, «окном в Азию», подобно тому, как Санкт-Петербург был российским «окном в Европу»[34].

В 1787 году состоялись первые выборы в городскую думу, в которой вплоть до середины XIX века доминировали купцы-старообрядцы. Основными занятиями купечества были салотопенное, мыловаренное, кожевенное производства, торговля мясом и скотом, подряды на перевозку металлов; первый маслобойный завод основан в 1776 году, кожевенный – 1782 году, мыловарение началось с 1787 года, солодовенный промысел с 1785 года[24]. В 1796 году был создан Екатеринбургский мушкетерский полк[12].

В 1796 году согласно реформе Павла I Пермское наместничество преобразовано в губернию, а области упразднены. Екатеринбург стал уездным городом Пермской губернии. Тем не менее Екатеринбург ещё долгие годы превосходил губернскую Пермь по числу жителей, промышленности и торговле[26][32][35][36].

Горный город

В 1807 году по проекту Горного положения Екатеринбург удостаивается статуса «горного города», что давало право на особое управление. С тех пор Екатеринбург пользовался значительной свободой от властей Пермской губернии, хотя и оставался её уездным городом, и находился в прямом управлении Екатеринбургского Горного начальника, министра финансов и лично императора[37]. В 1808 году закрыт Екатеринбургский железоделательный завод, здание и оборудование которого переданы Монетному двору и Нижне-Исетскому заводу. Впоследствии на базе Монетного двора вступила в строй казённая механическая фабрика, в 1830-х годах заработала частная механическая фабрика и промышленность Екатеринбурга начала приобретать новую специализацию — машиностроение.

Одновременно с этим в начале XIX века наблюдался расцвет золотодобывающей промышленности. В «Екатеринбургской золотой долине», как её назвал специалист горного дела А. С. Ярцев, было открыто 85 месторождений драгоценного металла, находившихся в ведении казны[38]. Наиболее богаты были месторождения в верхнем течении Исети, в черте города. В Екатеринбургском округе на протяжении нескольких лет успешно действовали золотоискательские партии, руководимые знатоками горного дела. С 1820-х годов самые богатые из екатеринбургских купцов занялись разработкой приисков россыпного золота в Западной Сибири (см. также статью Золотая лихорадка в Сибири). В 1826 году екатеринбургский купец Яким Рязанов одним из первых в России получил разрешение заниматься золотопромышленностью. В компании с другими екатеринбургскими купцами он разрабатывал прииск в районе реки Кундустуюл Томской губернии. Крупным золотопромышленником был Тит Зотов, владевший приисками по реки Севагликон Енисейской губернии. Екатеринбургские купцы контролировали большую часть российского рынка драгоценных металлов и самоцветов[39].

Д. Н. Мамин-Сибиряк(о Екатеринбургском «горном царстве»)

Это было настоящее государство в государстве, беспримерное существование которого требует серьёзного изучения; тут были свои законы, свой суд, свое войско и совершеннейший произвол над сотнями тысяч горнозаводского населения...В 1831 году Яков Коковкин открыл первую изумрудную жилу на речке Токовой; изумрудные копи оказались очень богатыми. Только за первые 30 лет работы на копях добыли 2227 килограммов изумрудов. А Екатеринбургская императорская гранильная фабрика, например, только в 1835 году отправила в Кабинет Его Императорского Величества 550 изумрудов и 1120 искр[38]. С тех пор, кроме золотых и изумрудных жил, на Урале были открыты месторождения сапфиров, аквамаринов, алмазов и других драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, Екатеринбург стал одним из мировых центров художественной обработки цветного камня[38].

В 1831 году из Перми в Екатеринбург вновь переведено Главное заводов правление (Горная канцелярия) и резиденция Главного начальника горных заводов хребта Уральского[12][36]. Теперь в его ведении находились все казённые и частные горные заводы на территории Пермской, Вятской, Казанской и Оренбургской губерний[36]. По инициативе горного начальства в городе учреждаются горный музей (1834 год), метеорологическая обсерватория (1836), открывается первый профессиональный театр (1847) и горное училище (1853)[40]. В это время наибольшее влияние на городскую жизнь оказывал главный начальник горных заводов Хребта Уральского Владимир Андреевич Глинка. Во времена «горного царства» Екатеринбург обладал уникальным статусом — находился не в гражданском, а в военном ведомстве и поэтому не подчинялся губернским властям в Перми. Всё в городе делалось с разрешения Главного начальника горных заводов, на которого в свою очередь мог повлиять только император. Своего апогея это военное положение достигло во времена правления императора-реакционера Николая I[19].

Екатеринбург после реформы 1861 года

После отмены крепостного права горная промышленность Урала переживала тяжёлый кризис[24]. Некоторые предприятия прекратили существование, в их числе оказались ранее прославленные механическая фабрика и монетный двор. В 1863 году городская общественность и особенно купечество, уставшее от тягот военного режима, добились отмены статуса «горного города» и переподчинения более покладистой губернской власти. Тем самым Екатеринбург превратился в обычный уездный город. В 1872 году избрана новая городская дума по цензовому принципу. Влияние горных властей в Екатеринбурге постепенно уменьшалось, что положительно сказывалось на развитии новых отраслей хозяйства — транспорта, лёгкой и пищевой промышленности, сферы услуг. Открывались крупные кредитно-финансовые учреждения — с 1847 года в Екатеринбурге работала лишь контора Государственного коммерческого банка для кредитования горной промышленности, а в 1864 был учрежден Общественный банк, основу капитала которого составили средства из городского бюджета, в 1871 году появилось отделение Волжско-Камского банка — первого в городе коммерческого кредитного учреждения, в 1872 году в Екатеринбурге создан Сибирский торговый банк, ставший к началу XX века одним из крупнейших в стране[24]. В 1870 году основано Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), бывшее единственным научно-краеведческим движением на Урале и одним из крупнейших в Российской империи.

В 1878 году через Урал проложена первая железная дорога, связавшая Екатеринбург с губернской Пермью. В 1888 году построена железная дорога Екатеринбург — Тюмень, а в 1897 году — железная дорога на Челябинск, которая дала выход к Транссибирской железной дороге, начато строительство ветки на Казань. Екатеринбург становится крупнейшим железнодорожным узлом.

Появление сети железных дорог способствовало развитию пищевой промышленности, в особенности мукомольной. В 1884 году заработала первая на Урале паровая мельница екатеринбургского городского головы И. И. Симанова, ставшая ведущим предприятием этой отрасли в Урало-сибирском регионе. В начале XX века фабрикант Борчанинов построил в городе ещё одну крупную мельницу. Большое значение для экономической и общественной жизни города сыграла прошедшая в Екатеринбурге в 1887 году по инициативе городского головы И. И. Симанова Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка. К 1904 году в население Екатеринбурга превысило 50 тысяч человек, в городе (не считая Верх-Исетского завода и других пригородов) насчитывалось 49 крупных промышленных предприятий с оборотом 4 миллиона 70 тысяч рублей и более 300 небольших кустарных заведений и мастерских[24].

Фрагмент панорамы Екатеринбурга начала XX века с Московской горки. Фотография С. М. Прокудина-ГорскогоРеволюционный Екатеринбург

В начале XX века Екатеринбург — один из центров революционного движения на Урале. С 1905 года активной подпольной революционной деятельностью начал заниматься Я. М. Свердлов. Сначала он поселился в квартире, которую вместе со своим братом снимал местный революционер-большевик С. А. Черепанов. В городе Свердлов жил по чужому паспорту, постоянно меняя место жительства — всего в Екатеринбурге насчитывается 8 конспиративных квартир Якова Свердлова.

На следующий день после объявления Манифеста 17 октября 1905 года местные социал-демократы приступили к организации митинга; была опубликована прокламация, разоблачающая сущность царского документа[41]. 19 октября на Кафедральной площади установили трибуну, с которой при большом скоплении народа начал выступать Свердлов. В разгар демонстрации появилась толпа погромщиков, основную массу из которых составляли черносотенцы. Затем их поддержали казаки. Выступление Свердлова было сорвано, митинг вылился в кровавые погромы. В память об этих событиях в 1919 году Кафедральная площадь Екатеринбурга переименована в площадь 1905 года.В окрестностях Екатеринбурга, подальше от полиции периодически проводились большевистские сборы и революционные массовки. Одними из таких мест были Генеральская дача и Каменные палатки.

В 1913 и 1914 году в Екатеринбург приезжал видный революционер, будущий глава Временного правительства России А. Ф. Керенский. Во второй приезд, находясь под надзором полиции, он сумел провести в городе сходку революционеров[42].

Из значимых событий начала XX века в жизни города можно выделить прошедший в 1911 году Всероссийский съезд старообрядцев[12], строительство нового городского театра (1904—1912), открытие товарной биржи. Также в это время начал активно обсуждаться вопрос об учреждении в городе высшего учебного заведения. На тот момент на Урале ещё не было вузов и за право организовать у себя первый вуз развернулась борьба между Екатеринбургом и Пермью[43]. В начале XX века Екатеринбург уже уступал губернской столице по числу жителей и особенно по финансовым возможностям, тем не менее в 1911 году на заседании междуведомственной комиссии Министерства народного просвещения в Петербурге было принято решение в пользу города на Исети. Пройдя череду согласований 3 июля 1914 года закон об учреждении уральского института был высочайше утверждён Николаем II[44]. Однако вскоре началась война и строительство затормозилось из-за нехватки средств, а тем временем в Перми в 1916 году при поддержке местного мецената Н. В. Мешкова учредили и построили университет. Таким образом де-факто первый уральский вуз появился в Перми. Екатеринбургский горный институт императора Николая II открыл двери лишь в октябре 1917 года — за несколько дней до большевистского переворота[45].

Екатеринбург в годы Гражданской войны

Штаб Сибирской армии в Екатеринбурге. В нижнем ряду (слева направо) Р. Гайда, А. Колчак, Б. Богословский

Штаб Сибирской армии в Екатеринбурге. В нижнем ряду (слева направо) Р. Гайда, А. Колчак, Б. Богословский

26 октября (8 ноября) 1917 года в городе мирным путём установлена советская власть. В январе 1918 года образована Екатеринбургская губерния, а в 31 марта создан Уральский военный округ с центром в Екатеринбурге[12]. В екатеринбургскую тюрьму был заключён бывший российский правитель Г. Е. Львов, однако в марте 1918 года он сумел оттуда сбежать[46]. 30 апреля 1918 года в Екатеринбург были привезены последний российский император Николай II, члены его семьи и немногочисленная прислуга, которых передали под надзор и ответственность УралОблСовету. Императорскую семью разместили в «Доме особого назначения» — бывшем особняке инженера Ипатьева. В июле 1918 года к городу подступали белогвардейские части и руководство УралОблСовета, воспользовавшись этим предлогом, приняло решение о расстреле царской семьи, которое было исполнено в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева (подробнее см. Расстрел царской семьи ).

Спустя 10 дней Екатеринбург был занят частями чехословацкого корпуса под руководством Войцеховского. В течение последующих 12 месяцев город был под контролем белогвардейских сил. Возобновляет работу городская дума, в город приезжают несколько депутатов Всероссийского учредительного собрания, в том числе В. М. Чернов[24]. 18 ноября 1918 года исполнительная власть перешла к назначенному Колчаком Начальнику Уральского края С. С. Постникову[24]. Екатеринбург становится одним из центров военного управления и формирования Сибирской армии, сюда планировал перенести ставку Колчак[24], но в ходе наступательной Екатеринбургской операции 2-й и 3-й армий РККА 14 июля 1919 года красные вновь заняли город, были восстановлены советские органы власти и Екатеринбургская губерния с центром в городе Екатеринбург[24].

Столица Урала

После установления советской власти политический центр Урала перемещается из Перми в Екатеринбург[47]. 19 октября 1920 года по декрету, подписанному Лениным, в Екатеринбурге организован первый университет — Уральский университет в составе политехнического, педагогического, медицинского и других институтов[12]. Начинается восстановление разрушенных войной предприятий, которые после революции были национализированы — вновь заработали завод «Металлист» (бывший Ятеса), Верх-Исетский завод (бывший Яковлева), льнопрядильная фабрика имени Ленина (бывшая Макаровых) и другие[24].

В 1923 году Екатеринбург стал административным центром огромной Уральской области, которая по размерам превышала территорию нынешнего Уральского федерального округа и включала в себя практически все регионы Большого Урала. В 1924 году горсовет вынес решение о переименовании столицы новой области в Свердловск — в честь Якова Свердлова. В эти годы город опередил по численности населения Оренбург став крупнейшим городом Урала, и сохраняет этот статус до сих пор.

В 1925 году введена система водопровода, В 1929 году сооружена мощная для того времени радиостанция РВ-5 имени Свердлова и в город пришло радиовещание. В больших объёмах строятся новые жилые и общественные здания (комплекс Втузгородка (1929—1934), «Городок чекистов» (1929—1936), жилкомбинат второго дома Горсовета (1930—1932), Дом Связи (1934), Дом Печати (1930), Дом Контор (1930), Дом Промышленности (1931— кон. 1960-х)). Созданы новые театры — драматический (1930), музыкальной комедии (1933), юного зрителя (1930), Филармония (1936), открываются новые музеи (Геологический в 1930, и Картинная галерея в 1936). Проводятся огромные работы по благоустройству, открыты новые парки и сады — Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского (1933), Дендропарк (1934), сады имени Энгельса (1926), имени Павлика Морозова (1931) и другие.

Во времена НЭПа получило развитие частное производство — в основном пекарное, швейное, сапожное, металлообработка. В 1927 году появилось первое предприятие промышленного хлебопечения — Свердловский хлебозавод[24]. В 1929 году создан Уральский научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых (Уралмеханобр) — первый научно-исследовательский институт на Урале, позже начал действовать Институт гигиены труда и профессиональных заболеваний. 7 ноября 1929 года запущено регулярное трамвайное сообщение. В 1932 году решением ЦИК СССР создан Уральский филиал АН СССР в составе институтов химии, геохимии и геофизики.

В годы сталинской индустриализации из провинциального уезда город превратился в мощный индустриальный центр страны — реконструируются старые и строятся новые крупные заводы, в том числе машиностроительные и металлообрабатывающие заводы-гиганты — в 1933 году завершено строительство будущего флагмана отечественного машиностроения — Уралмашзавода, введены в эксплуатацию заводы «Дормаш» (будущий Уралкомпрессор) (1933), «Уралэлектромашина» (1935), Уральский турбомоторный (1939), Уральский завод тяжёлого химического машиностроения (1940). За это время население Свердловска возросло более, чем в 3 раза и он стал одним из самых быстрорастущих городов СССР. Укрепляется статус города как столицы Большого Урала — все грандиозные стройки того времени — такие как Уралмаш, Магнитка, Челябинский тракторный управлялись из Свердловска[48]. Региональным властям в то время были даны очень большие полномочия[48]. После первых пятилеток началось разукрупнение областей и с 1938 года (после выделения Молотовской области) Свердловск — центр Свердловской области в нынешних границах. К концу 1930-х в Свердловске насчитывалось 140 промышленных предприятий, 25 научно-исследовательских институтов, 12 высших учебных заведений[24].

Великая Отечественная война

Наряду с другими уральскими городами Свердловск внёс значительный вклад для победы страны в Великой Отечественной войне. Всего на фронт ушло более 100 000 жителей города, 62 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза[49], в их числе легендарный разведчик Николай Кузнецов, лётчики М. П. Одинцов и Г. А. Речкалов (дважды Герои Советского Союза). 41 772 человека так и не вернулись с войны, из них 21 397 были убиты в сражениях, 4 778 — умерли от полученных ранений в госпиталях, 15 491 — пропали без вести, 106 — были замучены в фашистских концлагерях[49]. За самоотверженную трудовую деятельность в военные годы 12,9 тысяч горожан были награждены орденами и медалями, 26 промышленных предприятий Свердловска были удостоены правительственных наград[49]. В городе располагался штаб Уральского военного округа, на базе которого было сформировано более 500 различных воинских частей и соединений, в том числе 22-я армия и легендарный Уральский добровольческий танковый корпус (из добровольцев Свердловска, Молотова и Челябинска).

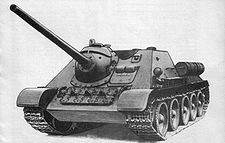

Мощный промышленный потенциал города, сформировавшийся ещё в годы индустриализации, был переведён в режим военного времени. Свердловск стал крупнейшим эвакопунктом, сюда было эвакуировано более полусотни крупных и средних предприятий из западных регионов России и Украины. Некоторые из них сливались с однопрофильными, другие становились основоположниками новых отраслей свердловской промышленности. Уралмаш, приняв у себя Ижорский завод и ряд других предприятий превратился в огромную площадку по производству бронетехники. Всего за годы войны заводом Уралмаш было выпущено 13,7 тысяч бронекорпусов для различных боевых машин, 7,1 тысяч башен тяжелого танка «Клим Ворошилов», более 5 тысяч самоходных артиллерийских установок (в основном СУ-122, СУ-85), 731 танк Т-34[49]. Верх-Исетский завод в короткий срок освоил выплавку легированных конструкционных и нержавеющих сталей для военной промышленности, Машиностроительный завод имени М. И. Калинина изготовил несколько тысяч зенитных установок 85-го калибра и противотанковых пушек 45-го калибра, Уралтрансмаш перешёл на выпуск танков Т-60 и комплектующих для САУ; Уралэлектроаппарат, принявший у себя эвакуированный из Воронежа завод имени Коминтерна, поставил на фронт 1711 реактивных миномётов «Катюша»[49], каждый четвёртый советский танк выходил с двигателем, выпущенным на Уральском турбомоторном заводе[50]. Эвакуированный из Киева завод «Большевик» способствовал появлению завода-гиганта химического машиностроения — Уралхиммаша, на базе оборудования Охтинского химического комбината возник Свердловский завод пластмасс — единственный в годы войны поставщик смол для изготовления дельта-древесины и авиафанеры. Киевский завод «Красный резинщик» положил основу Свердловскому шинному заводу, московский «Каучук» — Заводу резиново-технических изделий; за годы войны эти предприятия наладили производство всевозможных видов резиновых деталей для боевой техники, изготовили более 222 тысяч обрезиненных катков для 11 тысяч танков[49]. Предприятия лёгкой промышленности были ориентированы на производство солдатского обмундирования, обуви и продовольствия. В целом, за годы войны объём промышленного производства вырос в 7 раз[49].

Велико участие Свердловска в Фонде Обороны — для пополнения фонда проводились воскресники, перечислялись компенсации за неиспользованные отпуска, средства местных вузов, творческих коллективов, православной епархии, личные сбережения горожан. Всего за годы войны Свердловск внёс в Фонд обороны свыше 55 миллионов рублей, большое количество облигаций, золотых и серебряных украшений — эти средства были израсходованы на строительство танков, самолётов, другой боевой техники[49]. Благодаря патриотическому движению, направленному на поддержку фронта из Свердловска в подразделения действующей армии было отправлено более 87 тысяч шапок, полушубков, шарфов, пар валенок и варежек, кроме того фронтовики получили от свердловчан свыше 300 тысяч посылок с подарками. В военные госпитали жители города сдали более 70 тонн донорской крови[49].

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

В годы войны Свердловск стал крупнейшим научно-образовательным и культурным центром. В 1941—1942 здесь находился президиум АН СССР, ряд отраслевых институтов, было выполнено большое количество научных работ. Местные вузы плодотворно сотрудничали с эвакуированными — за военный период в уральской столице побывали МГУ им. Ломоносова, Киевская консерватория, Ленинградская лесотехническая академия, Белорусский лесотехнический институт, Киевский ветеринарный институт, Ленинградский горный институт, Московский торфяной институт, Военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского[49]. К Свердловскому отделению союза писателей СССР присоединились 44 приезжих, в их числе были Агния Барто, Фёдор Гладков, Евгений Пермяк, Мариэтта Шагинян, Анна Караваева, Юрий Верховский, Аркадий Коц, Лев Кассиль, Леонид Гроссман и другие[49]; в городе работали 40 членов Союза композиторов СССР в том числе Тихон Хренников, Арам Хачатурян, Виссарион Шебалин, Рейнгольд Глиэр, Дмитрий Кабалевский и другие, в это время возникли Уральский народный хор и оркестр народных инструментов[49]; под руководством свердловских художников были проведены выставки «Защита Родины» (1941), «Урал — кузница оружия» (1944)[49]. Свердловские музеи приняли на хранение фонды Государственного Эрмитажа (всего 1117 экспонатов), Херсонесского археологического музея Севастополя, в город были эвакуированы МХАТ имени А. П.Чехова и Центральный театр Красной Армии[49].

«cнарядами, танками,

тоннами стали

уральцы священную

клятву сдержали» [51]22 апреля 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР Свердловск преобразован в город республиканского значения[12], 24 июня 1943 года в соответствии с приказом Главкома ВВС Красной армии на военном аэродроме «Кольцово» был образован аэропорт «Свердловск», начались гражданские авиаперевозки, в этом же году появилась Свердловская киностудия. Несмотря на войну продолжала совершенствоваться инфраструктура — был запущен завод холодного асфальта, с помощью которого было заасфальтировано 185 000 м² городских дорог и тротуаров[49]. Были введены несколько новых трамвайных линий, в 1943 году появилось троллейбусное движение. Построено 436 новых жилых домов общей площадью 284 000 м², введена новая линия водопровода[49], на реке Чусовой построено Волчихинское водохранилище, решившее проблему водоснабжения города. На новый уровень поднялась социальная сфера и здравоохранение, Свердловск разместил на своей территории 35 военных госпиталей, открыл 30 новых поликлиник и амбулаторий[49]. Сосредоточение в городе эвакуированных промышленных предприятий, учреждений науки, образования, и культуры способствовали быстрому росту населения — за годы войны оно возросло с 423 тысяч до 621 тыс. человек[49].

Город-миллионник

В послевоенное время для командования Уральским военным округом в Свердловск направлен маршал Советского Союза Г. К. Жуков, пробывший здесь до 1953 года.

Свердловск остаётся крупнейшим центром машиностроения и металлообработки, две эти отрасли дают к 1973 свыше 60 % продукции всех промышленных предприятий города[52]. Расширяются старые и открываются новые производства — так, в 1962 году построен цех сварных конструкций УЗТМ, в 1973 году введён крупнейший в Европе цех холодной прокатки трансформаторной стали (ныне ООО «ВИЗ-Сталь»)[12]. В 1947 году Уралмаш первым в мире организовал серийных выпуск карьерных экскаваторов с ковшами 3—5 м³, в 1958 году был выпущен первый шагающий экскаватор—драглайн ЭШ—25.100 (с объёмом ковша 25 м³ и вылетом стрелы 100 м), а в 1975 году — самый крупный и мощный советский шагающий экскаватор ЭШ—100.100[53]. В 1961 году Турбомоторный завод выпустил самую мощную в мире теплофикационную паровую турбину на 100 тысяч кВт[54], а затем и на 250 тысяч кВт[52]. Крупнейшие электростанции страны в эти годы оснащаются оборудованием, производимом на заводе Уралэлектротяжмаш, крупнейшие предприятия химической промышленности — оборудованием, производимом на Уралхиммаше[52]. Более 80 % нефти в СССР добывают из скважин, разработанных буровыми установками УЗТМ[52]. Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, специализирующийся на производстве оборонной продукции, был также монополистом по выпуску малогабаритных электропогрузчиков[55]. Возникают и новые отрасли — высокоточное приборостроение, радиоэлектронная и аэрокосмическая промышленность. Уже к 1965 продукция свердловских предприятий идет на экспорт в 56 стран мира[52]. В годы холодной войны Свердловск, как ключевой центр оборонной промышленности, был практически закрыт для посещения иностранцами[56].

Герб Свердловска, 1973

Герб Свердловска, 1973

Для нужд растущего города появляются новые предприятия, ориентированные на потребительский рынок[24]: птицефабрика (1946), завод ЖБИ (1958), фабрика «Уралобувь» (1958), камвольный комбинат (1959), жировой комбинат (1959), мебельный комбинат (1960) и другие.

В 1947—1957 новый облик придан главной площади города — Площади 1905 года, значительной перестройке подвергается проспект Ленина; при строительстве некоторых зданий были задействованы немецкие военнопленные. В 1953—1959 ведётся комплексная застройка улицы Свердлова — «парадных ворот» города. С 1958 года начинается массовое индустриальное строительство; в 1960-е—1980-е годы в городе появляется целый ряд новых жилых районов, наиболее крупные из них — ВИЗ (основное строительство в 1969—1973), Юго-Западный (1967—1983), Новая Сортировка (1976—1978), Комсомольский (1979—1983), Заречный (1983—1986), Синие Камни (1986—1990). В 1987 году были введены рекордные 726 тысяч м² жилья[57]. К концу 1980-х Свердловский завод крупнопанельного домостроения по выпуску продукции стал крупнейшим в СССР предприятием своей отрасли[58].

Активно возводятся культурные и спортивные сооружения: Дворец культуры металлургов (1957), Центральный стадион (1957, где в 1959 прошёл единственный в истории города чемпионат мира по олимпийскому виду спорта — конькобежному), Киноконцертный театр «Космос» (1967, с огромной для тех лет вместимостью в 2400 зрителей), широкоэкранные кинотеатры «Мир» (1959) и «Южный» (1962), Дворец спорта (1972), Дворец молодёжи (1973), новый цирк (1980, прежнее здание цирка сгорело в 1976 году), новый ДК Уралмашзавода (1981, с первым в городе эскалатором), в 1967 году на стадионе «Юность» открыта первая в СССР искусственная конькобежная дорожка[59]. Создаются и благоустраиваются парки и лесопарки, в том числе крупнейший Лесопарк лесоводов России на 700 га, Юго-западный лесопарк, Парк Победы, к 250-летию города реконструируется плотина Городского пруда и создаётся Исторический сквер на месте бывшего Екатеринбургского завода.

Открываются новые высшие учебные заведения — Институт инженеров железнодорожного транспорта (1956), Институт народного хозяйства (1967), Архитектурный институт (1972). В 1971 году на базе Уральского филиала АН СССР открыт Уральский научный центр АН СССР, объединивший 11 научно-исследовательских институтов. Создаются больничные комплексы, крупнейшие из них — т. н. медгородок в экологически чистом Юго-Западном микрорайоне, больничный комплекс 27-й городской больницы в Октябрьском районе. В 1963 году для теплоснабжения города пущена теплотрасса от СуГРЭСа, в 1964 году через Свердловск провели газопровод Бухара—Урал, решив тем самым проблему газоснабжения. В 1975—1976 для водоснабжения города запущен каскад насосных станций от Нязепетровского водохранилища. В 1955 году построена студия телевидения (первая телепередача вышла 6 ноября этого года), с 1976 года вещание стало цветным[60]. В 1983 году было начато сооружение второй в РСФСР (после Останкинской) телебашни. В числе крупных магазинов открыты новый Центральный универмаг (1965), первый в городе Универсам (1973), «Политическая книга» (1969) и «Книжный мир» (1971), «Океан» (1976). В конце 1970-х построены ряд транспортных магистралей, в том числе дублер Сибирского тракта (1976), новый Московский тракт (1978). В 1980 году началось строительство метрополитена.

23 января 1967 года в городе родился миллионный житель и Свердловск стал одним из первых российских городов-миллионеров[59]. В 1973 году Свердловск был награждён Орденом Ленина «за трудовые и научные заслуги, а также за вклад жителей города в обеспечение разгрома фашистских захватчиков»[12]. 18 ноября 1978 года впервые проводилось празднование Дня города, впоследствии ставшее традиционным. В 1979 году Свердловск внесен в список исторических городов России[12].

В 1975 году политбюро ЦК КПСС вынесло решение о сносе Дома Ипатьева. Исполнение этого решения в сентябре 1977 года легло на плечи Бориса Николаевича Ельцина, возглавлявшего в то время Свердловский обком КПСС .

Несмотря на ограничения для въезда иностранцев, город посещали деловые, культурные, спортивные делегации зарубежных государств — в основном, дружественных соцстран. В 1963 году в Свердловске прошла встреча Никиты Хрущёва с кубинским лидером Фиделем Кастро. Кроме того в городе побывали делегации Индии во главе с Джавахарлалом Неру и Индирой Ганди, Финляндии с президентом Кекконеном, КНДР во главе Ким Ир Сеном, Ирана во главе с Реза Пехлеви, Чехословакии во главе с Людвиком Свободой, США во главе с Ричардом Никсоном, КНР во главе с Мао Цзэдуном, Вьетнама во главе с Хо Ши Мином, Индонезии во главе с Мухаммедом Сухарто, Эфиопии во главе с Хайле Селассие I, Венгрии во главе с Яношем Кадаром, ГДР во главе с Вальтером Ульбрихтом, Эриком Хонеккером и Вилли Штофом, Японии и др.[61][62][63][64].

В 1960 году силами 5-й армии ВВС и ПВО был сбит шпионский самолёт, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом — подробнее см. События в небе над Свердловском 1 мая 1960 года

В 1979 году в районе 19-го военного городка произошла эпидемия сибирской язвы — подробнее см. Эпидемия сибирской язвы в Свердловске .

В 1988 году произошёл взрыв вагонов, перевозивших тротил и гексоген — подробнее см. Взрыв на станции Свердловск-СортировочныйКризис начала 1990-х

См. также: Комитет 29 декабряВ марте 1990 года состоялись выборы в Свердловский городской и районные Советы народных депутатов. Председателем Свердловского горсовета был избран Ю. Е. Самарин. 4 сентября 1991 года Cвердловским городским Советом народных депутатов было принято решение вернуть городу изначальное имя[65]. Были сняты ограничения на посещение иностранцами, и вскоре было открыто первое генеральное консульство — Соединённых Штатов Америки (в 1994). В декабре 1991 вместо городского исполнительного комитета Совета народных депутатов образована Администрация города Екатеринбурга, в конце января 1992 года главой администрации был назначен А. М. Чернецкий. В октябре 1993 года Екатеринбургский городской Совет народных депутатов, как и все местные Советы, был распущен Указом Президента России Б. Н. Ельцина. В апреле 1994 года было избрано Екатеринбургское городское собрание представителей (в феврале 1995 года переименовано в Екатеринбургскую городскую Думу).

Перестройка и переход к рыночной экономике негативно отразились на многих сферах жизни города. Сокращалось производство на промышленных предприятиях, в особо тяжёлом положении оказались инертные заводы-гиганты, были урезаны маршруты городского транспорта, затянулось строительство метро (пусковой участок 1-й очереди открыт поэтапно в 1991—1994), с 1991 года было заброшено строительство телебашни, город заполонила хаотичная мелкорозничная торговля во временных павильонах и рынках. На эти годы пришёлся расцвет оргпреступности — «Уралмашевские», «Центровые» и «Синие» группировки превратили Екатеринбург в одну из «криминальных столиц» России[66][67][68]. Криминальные войны вылились на улицы города, в 1993 году из гранатомёта были обстреляны здания Управления внутренних дел по борьбе с оргпреступностью и дом областного правительства (снаряд не долетел несколько метров до кабинета губернатора Эдуарда Росселя)[69].

Экономический подъём

Экономическое положение стало улучшаться к концу 1990-х годов. В 1997 году значительно обновлён автобусный парк города — было закуплено 168 новых сочленённых автобусов большой вместимости Ikarus-283[70]. Строится ряд новых гостиниц (в 1998 году построен Atrium Palace Hotel — первый пятизвёздочный отель на Урале), торговых центров (в 2001 году сдан ТЦ «Дирижабль» общей площадью 50 тысяч м² — на тот момент крупнейший ТЦ на Урале, в 2005 — «Парк Хаус», в 2006 — «МЕГА» и «Карнавал», и другие), деловых комплексов (первый крупный — «Антей» в 2003—2004). В 2002 году сдана крупнейшая транспортная развязка на ул. Бебеля — Техническая, в 2003 году построен Дворец игровых видов спорта, с 2006 года ведётся реконструкция Центрального стадиона, благодаря чему Екатеринбург включён в заявку РФС на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года[71]. С каждым годом растёт объём вводимого жилья, в 2007 году по уровню среднемесячной заработной платы Екатеринбург вышел на второе место среди городов-миллионников (после Москвы)[72]. В 2007 году на юго-западе города начато строительство нового жилого района — Академического, рассчитанного на 325 тысяч жителей, который представляет собой крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории.

В 2003 году в городе прошёл российско-германский саммит с участием глав государств Владимира Путина и Герхарда Шрёдера. В июне 2009 года Екатеринбург стал центром проведения двух международных мероприятий — саммитов стран Шанхайской Организации Сотрудничества и БРИК. Впервые в истории город одновременно посетили 12 глав государств.

В настоящее время Екатеринбург является крупнейшим центром притяжения не только Свердловской области, но и близлежащих регионов[73][74]. По ряду социально-экономических показателей (розничный товарооборот, оборот общественного питания, объём платных услуг[72], объём инвестиций, размер номерного фонда гостиниц, величина автопарка, уровень развития интернета) Екатеринбург занимает третье место в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Одновременно с развитием торговой и деловой сферы, город утратил статус крупнейшего промышленного центра страны. Начиная с конца 1990-х годов прекратили существование ряд промышленных предприятий города — в 1998 году закрыт последний горячий сталепрокатный цех ВИЗа, в 2000-х прекратили производство Екатеринбургский виншампанкомбинат и завод «Алкона»; жилыми и офисными зданиями полностью застроены территории бывших заводов и фабрик (Уральский подшипниковый завод, Исетский пивзавод, фабрика «Средуралмебель» «УралОбувь», «СпортОбувь») бывшие флагманы отечественного машиностроения переживают не лучшие времена. В настоящее время по объёму промышленного производства Екатеринбург занимает одно из последних мест среди российских городов-миллионников (уступая Москве, Санкт-Петербургу, Перми, Челябинску, Уфе, Нижнему Новгороду и Омску)[75].

Cм. также Криминальная сходка в Екатеринбурге 15 сентября 2004 года

Интересные факты

- Екатеринбург — город, который заложил первый российский император — Пётр I и в котором погиб последний российский император — Николай II.

- 1 июня 1745 года, когда раскольник из села Шарташ Ерофей Марков принёс первое рудное золото в Горную канцелярию в Екатеринбурге, считается официальным началом золотопромышленности России[76][77][78].

- В 1824 году Екатеринбург впервые посетил руководитель государства — император Александр I. В честь этого события мост через Исеть, по которому проезжал императорский кортеж, назвали Царским мостом[79].

- Первая екатеринбургская ручная телефонная станция появляется в городе Екатеринбурге в 1892 году. Рассчитана она была всего лишь на незначительный абонентский фонд в 100 телефонных номеров[80].

- В октябре 1914 года, когда из-за подъёма националистических настроений, вызванных Первой мировой войной, шла борьба с немецкими названиями (Санкт-Петербург уже переименовали в Петроград), пермский губернатор предложил переименовать и Екатеринбург — в качестве вариантов нового названия рассматривались Екатериноград, Иседонск, Екатеринополь, Екатеринозаводск. Но городская Дума воспрепятствовала этому решению. Пермская Ученая Архивная комиссия повторила попытку в 1916 году, предложив названия Екатеринозаводск, Екатериноисетск, Екатериноугорск, Екатериноурал, Екатеринокаменск, Екатериногор, Екатеринобор. Однако и в этот раз переименование не состоялось. Первое в истории города переименование произошло только в 1924 году — на этот раз по инициативе советской власти, без опроса жителей Екатеринбург переименовали в Свердловск[81].

- В 1930—1931 годах в Свердловске работал в должности начальника Уральского земельного управления будущий генсек Леонид Ильич Брежнев[82]. Здесь он стал кандидатом в члены партии, однако вскоре бежал на Украину,— по мнению историков — опасаясь ареста за свой проступок (незаконно передал участок колхозу)[83].

- В годы Великой Отечественной войны Свердловск был центром радиовещания СССР — здесь находился самый мощный в стране радиопередатчик и в 1941 году в обстановке строжайшей секретности в свердловскую радиостудию переехал Юрий Левитан, который получал информацию Совинформбюро из Москвы по телефону. Таким образом, знаменитые левитановские слова «Внимание, говорит Москва» на самом деле звучали из Свердловска[84].

- В 1951 году во время парада на площади 1905 года командующий парадом Георгий Константинович Жуков упал с коня, поднявшегося на дыбы. Но маршал тут же сумел вскочить в седло и продолжил приветствие войск[85].

- В 1950-х—1960-х в Свердловске жил и работал инженер-конструктор Сергей Берия — сын Лаврентия Берии.

- В 1963 году, когда в городе гостил Фидель Кастро, городскими ЗАГСами было зарегистрировано одиннадцать новорожденных по имени Фидель[86].

Внешние видеофайлы

Внешние видеофайлы

Б.Н. Ельцин в Екатеринбурге 15 февраля 1996 года. - Именно в Екатеринбурге, 15 февраля 1996 года во время встречи с жителями города действующий президент России Б. Н. Ельцин официально объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок[87].

См. также

- Архитектура и достопримечательности Екатеринбурга

- Список градоначальников Екатеринбурга

- Список выдающихся екатеринбуржцев

- Слободы Екатеринбурга

- Промышленность Екатеринбурга (раздел История)

- Екатеринбургский трамвай (раздел История)

- Екатеринбургский троллейбус (раздел История)

- Екатеринбургский автобус (раздел История)

- Герб Екатеринбурга

Примечания

- ↑ 1 2 3 В. А. Винер, С. И. Ворошилин Слово об основателе Екатеринбурга генерале Виллиме Ивановиче Геннине. Екатеринбург + Свердловск (04 августа 2005). Архивировано из первоисточника 29 января 2012.

- ↑ Железнодорожной станции старое имя было возвращено только в 2010 году (см. постановление Правительства РФ от 30 марта 2010 г. № 196).

- ↑ Проект КОТ «Академический». Ренова СтройГруп. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 5 декабря 2009.

- ↑ Самые привлекательные для бизнеса города России. РБК. Рейтинг. Архивировано из первоисточника 1 февраля 2011. Проверено 5 декабря 2009.

- ↑ Виктор Дятликович, Дмитрий Виноградов, Людмила Наздрачева. Где в России можно жить? // Русский репортёр. — № 16 (95).

- ↑ Екатеринбург на фоне конкурентов. АПИ. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 5 декабря 2009.

- ↑ Памятники археологии в окрестностях Екатеринбурга // Екатеринбург. — Москва: Офсет Принт, 1994.

- ↑ 1 2 3 Палкинские каменные палатки. Портал «Образование Урала». Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 6 декабря 2009.

- ↑ Гамаюнская культура. Уральская историческая энциклопедия. Ural.ru. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 6 декабря 2009.

- ↑ 1 2 С.Н. Панина. Археологические памятники озера Шарташ. Гимназия Корифей.(недоступная ссылка — история) Проверено 6 декабря 2009.

- ↑ Байдин В. И., Грачёв В. Ю., Коновалов Ю. В., Мосин А. Г. Уктус, Уктусский завод и его окрестности в XVII-XVII вв. Освоение территории русскими и возникновение Арамильской слободы. «Грачёв и партнеры» (2011). Архивировано из первоисточника 23 октября 2012. Проверено 20 октября 2012.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Екатеринбург. Геральдика Свердловской области. Официальный сайт областной думы законодательного собрания. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 6 декабря 2009.

- ↑ 1 2 Николай Кулешов. Горных заводов щит // Журнал «Домострой». — 2001. — № 4.

- ↑ Районы Екатеринбурга: Уктус. КБ Ярмарка. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 6 декабря 2009.

- ↑ Нина Архипова. Тайны «превысочайшего Камня» // Журнал «Родина». — 2001. — № 11.

- ↑ Уктусский завод. Институт Истории и Археологии УРО РАН.(недоступная ссылка — история) Проверено 6 декабря 2009.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х — начале 30-х годов XVIII века. — М.: Наука, 1985. — С. 368.

- ↑ Николай Петрухинцев. Рождение медной горы // Журнал «Родина». — 2001. — № 9.

- ↑ 1 2 3 4 5 Мамин-Сибиряк Д. Н. Город Екатеринбург (исторический очерк) (1888).(недоступная ссылка — история) Проверено 6 декабря 2009.

- ↑ 1 2 Официальный портал Екатеринбурга. История Екатеринбурга. Завод-крепость

- ↑ Электронная версия газеты география

- ↑ Корепанов Н. С. ЕКАТЕРИНСК // Энциклопедия Екатеринбурга : электронная энциклопедия. — Екатеринбург: ИИиА УрО РАН, МУ «Столица Урала», 2003.

- ↑ Визитная карточкая города. Муниципальное учреждение «Столица Урала».(недоступная ссылка — история) Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 История Екатеринбурга. Официальный портал Екатеринбурга. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 7 декабря 2009.

- ↑ 1 2 Н.С.Алфёров, Г.И.Белянкин, А.Г.Козлов, А.Э.Коротковский Екатеринбург - новый вид поселения в России XVIII века. Строительство и архитектура (17.09.2005). Архивировано из первоисточника 29 января 2012.

- ↑ 1 2 А.И. Кузьмин , А.Г. Оруджиева Историко-демографический портрет Екатеринбурга

- ↑ Вениамин Алексеев, академик РАН «Город в сердце Евразии»

- ↑ «Окно в Азию», Российский исторический журнал «Родина»

- ↑ 1 2 Пугачевщина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Екатеринбург — столица Урала. Всё для учителя географии. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 15 декабря 2009.

- ↑ Город Пермь. Хронос — всемирная история. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ 1 2 Беркович Артем Городское самоуправление Екатеринбурга в первой половине XIX века.(недоступная ссылка — история) Проверено 6 декабря 2009.

- ↑ Екатеринбургские купцы Казанцевы. «Уральская галактика». Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 15 декабря 2009.

- ↑ Столица Урала. История. ПТА-Урал. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 15 декабря 2009.

- ↑ Степанов М. Н. Екатеринбург - Пермь: перипетии соперничества // Домострой. — Екатеринбург, 2001. — № 11.

- ↑ 1 2 3 Дмитрий Сигов. Описание города Екатеринбурга и его окрестностей // Дамский журнал. — Москва, 1834.

- ↑ Окно в Азию. журнал «Родина». Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ 1 2 3 История Екатеринбурга. Золотая лихорадка. Официальный портал Екатеринбурга. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ Путешествуйте по Уралу - Екатеринбург. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской Области. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 5 декабря 2009.

- ↑ От завода-крепости к столице Урала. Екатеринбург-релиз. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 15 декабря 2009.

- ↑ Буранов Ю.А., Пискунов В.А. По местам революционной деятельности Я.М. Свердлова. Свердловск. Экскурсии без экскурсовода. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 15 декабря 2009.

- ↑ Маслихова К.И., Попов Н. Н. Видные гости г.Екатеринбурга-Свердловска. Екатеринбург — вчера, сегодня, завтра. Институт истории и археологии УрО РАН. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 16 декабря 2009.

- ↑ Пермь или Екатеринбург?. История. Уральский государственный горный университет. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 16 декабря 2009.

- ↑ Дают нам Горный Институт!. История. Уральский государственный горный университет.(недоступная ссылка — история) Проверено 16 декабря 2009.

- ↑ Почетные граждане Екатеринбурга 1878 - 1917. Муниципальный музей истории Екатеринбурга.(недоступная ссылка — история) Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ Львов, Георгий Евгеньевич. Словари и энциклопедии онлайн. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ Степан Деньгин Солёный край – далёкая земля. Новости словесности. Информационно-исследовательский центр «История фамилии» (06 мая 2009). Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 16 декабря 2009.

- ↑ 1 2 Беркович Артём Пермь и Екатеринбург: история соперничества. Муниципальный музей истории Екатеринбурга.(недоступная ссылка — история) Проверено 16 декабря 2009.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Во имя Победы. Свердловск-Екатеринбург в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.— УрО РАН, 2005.

- ↑ Орджоникидзевский район. История. Центр недвижимости «Северная казна». Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ Надпись на последнем танке выпущенном УЗТМ и установленным в качестве памятника на территории завода

- ↑ 1 2 3 4 5 Бердников Н. Н., Рабинович Р. И. Свердловск. Справочник-путеводитель. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1983.

- ↑ Одноковшовые карьерные шагающие экскаваторы

- ↑ История энергетики России

- ↑ ЗиК. История

- ↑ Побратимы Екатеринбурга. ИТАР-ТАСС Урал. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ Логистика в Екатеринбурге получила новый импульс развития. АПИ-Урал. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ История развития. Завод ЖБИ «Бетфор». Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 10 декабря 2009.

- ↑ 1 2 Запарий В. В. Екатеринбург: памятные даты (1917-1998) // Известия Уральского государственного университета. — Екатеринбург, 1998. — № 09. — С. 52-58.

- ↑ История телевещания. ГТРК «Урал». Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ Гости Екатеринбурга—Свердловска. Екатеринбург+Свердловск. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ Политиков всех времен собрали в Екатеринбурге. Телекомпания НТВ. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ В Екатеринбурге после ШОСа установят памятник Путину и Ельцину. Уральская палата недвижимости. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ Екатеринбург — город в который мы верим. Урал паблисити монитор. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 11 декабря 2009.

- ↑ Ровно 18 лет назад Свердловск снова стал Екатеринбургом // Официальный портал Екатеринбурга, 4 сентября 2009 г

- ↑ Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз «Уралмаш»

- ↑ Российская газета. Кому мешал генерал Гамов

- ↑ Великая криминальная революция. Мафия у власти. (Часть 1)

- ↑ Убит адвокат уралмашевской группировки

- ↑ Курганский автобусный завод

- ↑ Россия презентовала заявку на проведение чемпионата мира

- ↑ 1 2 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов - 2008г. (рус.). Федеральная служба государственной статистики. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 7 июля 2009.

- ↑ 7 самых перспективных российских мегаполисов

- ↑ Мировой город — новый рубеж для столицы Урала

- ↑ Сравнительная характеристика социально-экономического положения городов – «миллионников» РФ за январь — декабрь 2008 года. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, 20 мая 2009

- ↑ Первое в России рудное золото (Березовское месторождение). Спроси Алену. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 17 декабря 2009.

- ↑ История золотодобычи в России. Золото Урала. Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 17 декабря 2009.

- ↑ На Урале будет представлена уникальная коллекция из тридцати золотых самородков. Русская линия (15 марта 2005). Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 17 декабря 2009.

- ↑ Бердников Н. Н. Берега Исети. Город в двух измерениях (07 мая 2005). Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 6 декабря 2009.

- ↑ Екатеринбургская ручная телефонная станция. 1892 год - http://posolon.blogspot.com/2010/09/istorya-ekaterinburg-telefon-stancia.html

- ↑ Попов Н. Н. О переименовании Екатеринбурга, его улиц и площадей // Известия Уральского государственного университета. — Екатеринбург, 1998. — № 09. — С. 59-60.

- ↑ Болдин В. И., Голиков В. А. Генсек Брежнев // Газета «Завтра». — М., 26 ноября 2002. — № 48(471).

- ↑ Беляев Александр. Брежнева в партию принимал Непутин // «Комсомольская правда». — Екатеринбург, 25 апреля 2005.

- ↑ Внимание, говорит Москва. Вести.Ru (08 мая 2008). Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 16 декабря 2009.

- ↑ Владимир Н. Ерёменко. Вблизи сильных мира // Литературная Россия. — М., 2001. — № 52.

- ↑ Кася Попова. Составлен рейтинг легенд Екатеринбурга // Российская газета. — Екатеринбург, 2009. — № 4833.

- ↑ Сергей Кузнецов Встречи и проводы Президента. Радио Свобода (20 июня 1996). Архивировано из первоисточника 29 января 2012. Проверено 16 декабря 2009.

Список литературы

- Мамин-Сибиряк Д. Н. Город Екатеринбург (исторический очерк). — Екатеринбург, 1888.

- Во имя Победы. Свердловск—Екатеринбург в годы Великой Отечественной войны 1941—1945гг. — Екатеринбург: Институт истории и археологии Уральского Отделения Российской Академии Наук, 2005.

- Очерки истории Свердловска. — Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1958.

- Архипова Н. П. Окрестности Свердловска. — 2-е, дополненное. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1968.

- Улицы Свердловска. — 4-е, дополненное. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1977.

- Лукьянин В. П., Никулина М. П. Прогулки по Екатеринбургу. — Екатеринбург: Банк Культурной информации, 1995.

- Екатеринбург. Энциклопедия. — Екатеринбург: Академкнига, 2002.

- Корепанов Н. С. Очерки истории Екатеринбурга. — Екатеринбург: Сократ, 2004.

- Рекламно-информационное издание «Выбирай». — Екатеринбург: Парамон Промоушн Урал, 2009.

- Путеводитель «ЕКАВЕРИ». — Екатеринбург: ООО «Рекламное агентство Го», 2009.

Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. Категория:- История Екатеринбурга

Wikimedia Foundation. 2010.