- Поезд спутник

-

Электропоезд ЭР2

ЭР2-1290 «Карелия» на станции Невская ДубровкаВ эксплуатации с 1962 Производитель Рижский вагоностроительный, Рижский электромашиностроительный, Калининский вагоностроительный Серия ЭР2 Составов построено 850 (без учёта модификаций) Вагонов построено ~ 9 213 Вагонов на состав 4, 6, 8, 10, 12 Вместимость 1050 (сидячих, для 10-вагонного состава) Длина вагона 19600 мм Ширина 3480 мм Высота 5086 мм (при опущенном токоприёмнике) Ширина колеи 1520 Материал вагона сталь, алюминий Максимальная служебная скорость 100 км/ч (с января 2008 года) Конструкционная скорость 130 км/ч Ускорение 0,6 м/с² Торможение 0,8 м/с² Система тяги моторвагонная Напряжение 3000 В Выходная мощность 4000 кВт (10-вагонный состав) Тормозная система электропневматическое торможение Электропоезд ЭР2 (электропоезд рижский, 2-й тип. Заводское обозначение — 62-61) — серия электропоездов постоянного тока, строившихся в 1962—1984 годах на Рижском вагоностроительном заводе. По конструкции является модернизированной версией электропоезда ЭР1. Со второй половины 1960-х самый распространённый советский пригородный электропоезд.[1]

Предыдущие пригородные электропоезда Советского Союза

Впервые в Советском Союзе электропоезда начали эксплуатироваться 6 июля 1926 года на участке Баку — Сабунчи Бакинского железнодорожного узла. Каждая электросекция состояла из 1-го моторного и 1—2 прицепных вагонов. Каждый моторный вагон имел выходную мощность 300 кВт (4х75), напряжение в контактной сети равнялось 1200 В. В 1940-е гг. эти электровагоны были списаны.[2]

Электропоезд серии Ср

Электропоезд серии Ср3 августа 1929 года было открыто движение пригородных электропоездов на участке Москва — Мытищи. На этом участке эксплуатировались электропоезда серии С (Северные железные дороги), каждый из которых состоял из нескольких электросекций. Каждая электросекция состояла из 1-го моторного (выходная мощность 600 кВт, на последующих модификациях — 720 кВт) и 2 прицепных вагонов. Электропоезда эксплуатировались на участке с напряжением в контактной сети 1500 В. Первоначально электрооборудование для этих электропоездов изготавливала английская фирма Метрополитен Виккерс, но вскоре его начали выпускать и на заводе «Динамо». Механическая часть для этих электропоездов изготавливалась на Мытищинском вагоностроительном заводе. Со второй половины 1940-х электропоезда начал выпускать Рижский вагоностроительный завод, электрооборудование ему поставлял Рижский электромашиностроительный завод. Электропоезда серии С выпускались до 1958 года самых разных модификаций, предназначенных для работы на разных напряжениях: Св, Сд — на напряжение 1500 В; См, Ср — на два напряжения; Смв, РС (с рекуперативно-реостатным торможением), Ср3, См3 — на напряжение 3000 В. Основным недостатком всех разновидностей электропоездов серии С являлась опорно-осевая подвеска тягового электродвигателя, что ограничивало повышение скоростей движения.[3].

Электропоезда серии ЭР1

Электропоезда серии ЭР1В 1954 году Рижский вагоностроительный завод выпустил опытные трёхвагонные электросекции, которые получили обозначение серии СН (Северная новая). Основным их отличием являлась опорно-рамная подвеска тягового электродвигателя, что позволило поднять конструкционную скорость до 130 км/ч (у электропоездов С — 85 км/ч). Часовая мощность тягового электродвигателя составляла 200 кВт.[4]. В середине 1950-х, в связи с ростом пригородных пассажирских перевозок и широкомасштабным внедрением электровозной и тепловозной тяги, электрическому моторвагонному подвижному составу требовалось значительное повышение среднетехнической скорости движения, что в свою орчередь требовало высоких ускорений. Эксплуатировавшиеся в то время электропоезда, состоящие и трёхвагонных секций (соотношение между моторными и прицепными вагонами 1:2), не могли реализовать требуемых ускорений. Поэтому Рижский вагоностроительный и Рижский электромашиностроительный заводы, совместно с московским заводом «Динамо», используя отдельные элементы электросекций СН, разработали, а в 1957 году выпустили партию сразу из пяти электропоездов, которым присвоили обозначение серии ЭР1. Электропоезд состоял из пяти двухвагонных электросекций, но в отличие от предыдущих, каждая из этих электросекций не могла работать отдельно. Это упростило конструкцию, но было утрачено одно из основных преимуществ моторвагонной тяги — секционирование пригородных поездов. Электропоезда серии ЭР1 имели гораздо большую, по сравнению с предыдущими, конструкционную (130, против 85 км/ч, как у электрсекций С) и среднетехническую (на участке в 5 км ЭР1 развивал скорость до 110км/ч, Ср3 — 85 км/ч) скорости движения. Также на электропоездах ЭР1 были установлены автоматически закрывающиеся и открывающиеся раздвижные двери (на Ср3 их открывали вручную), кузова вагонов были легче на 10 %, а рессорном подвешивании прицепных вагонов были применены пружинные рессоры, вместо листовых. Эти электропоезда позволили уменьшить время хода на ряде участков Московского и Ленинградского железнодорожных узлов, но из-за конструкции выходов, которые были рассчитаны лишь на высокие платформы, не могли эксплуатироваться на железных дорогах с менее интенсивными пассажирскими перевозками, так как на последних применялись низкие платформы.[5]

Выпуск электропоездов серии ЭР2

ЭР2 № 946 и 997

ЭР2 № 946 и 997В 1962 году Рижский (РВЗ) и Калининский (КВЗ) вагоностроительные заводы перешли на выпуск модернизированной версии ЭР1, которая получила наименование серии ЭР2. От ЭР1 электропоезда серии ЭР2 отличались наличием комбинированных выходов, которые позволяли осуществлять выход как на низкие (для этого имелись специальные подножки), так и на высокие (в этом случае подножки прикрывались специальными металлическими фартуками) платформы. В связи с этим были переделаны и усилены некоторые элементы кузовов (рама, лобовые части, боковые стенки, дверные проёмы). Для унификации с электропоездами переменного тока серии ЭР9 (их производство велось на РВЗ параллельно с ЭР2) на моторных вагонах вместо одного тормозного цилиндра стали устанавливать 4 (по 2 на тележку)[сн 1]. Также на электропоезде были применены динамоторы улучшенной конструкции, а вместо кислотной аккумуляторной батареи стала применяться щелочная.[1]

Рижский вагоностроительный завод изготовлял кузова и тележки для моторных вагонов, Калининский вагоностроительный завод — для прицепных и головных. Электрооборудование и тяговые электродвигатели изготовлялись на Рижском электромашиностроительном заводе, монтаж электрооборудования и окончательная сборка электропоездов производились на Рижском вагоностроительном заводе. В 1968 году Калининский вагоностроительный завод перестал выпускать кузова вагонов, а выпускал только тележки под прицепные вагоны.[1]

Номер каждого из вагонов, входящих в состав электропоезда, состоял из номера электропоезда (номерной ряд электропоездов ЭР2 начинался с № 300) и двух цифр, которые непосредственно относились к данному вагону. Моторные вагоны обозначались чётными цифрами (02, 04, 06 и так далее), головные — 01 и 09, прицепные — 03, 05, 07, 11. При выпуске вторых головных вагонов для 8-вагонных электропоездов, Калининский вагоностроительный завод присваивал им номер 07. В дальнейшем, когда головные вагоны начал выпускать Рижский вагоностроительный завод, вторые головные вагоны, независимо от числа вагонов в составе (4, 6, или 12), имели последние две цифры 09, при этом сцепленные с ними моторные вагоны имели последние две цифры 10.[1]

ЭР2 № 1225, 1284 и 1291

ЭР2 № 1225, 1284 и 1291Для возможности формирования из 10-вагонных электропоездов составов с меньшим числом вагонов, Калининский вагоностроительный завод в 1964—1970 гг. выпускал отдельные головные вагоны, причём их нумерация поначалу велась как бы попарно: пара вагонов получала номера у которых первые три цифры были общие (№ 801, 802 и так далее), но к номеру одного из вагонов добавлялись цифры 01, а другого — 07. С № 811 каждый из вагонов получал уже свой собственный номер, поэтому необходимость в последних двух цифрах отпала, и на вагонах с № 813 их вообще перестали указывать. В 1981 году Рижский вагоностроительный завод возобновил выпуск отдельных головных вагонов, которым присваивались номерной ряд которых начинался с № 8001. Помимо этого, в 1967—1968 гг. Рижский вагоностроительный завод выпустил 52 отдельных моторных вагона, которые получили номера в от 701 до 752, причём к номеру каждого из них добавлялись цифры 00 (например 72500). Для возможности увеличения количества вагонов в ранее выпущенных поездах серии ЭР2 Рижский вагоностроительный завод начал изготовлять отдельные промежуточные двухвагонные секции, которые получали номера от 2000 и выше. В этих секциях моторный вагон получал последние две цифры 02, а прицепной — 03. С 1973 года завод начал выпускать также и головные отдельные секции (№ 3000 и выше). В них на моторных вагонах к номеру секции добавлялись цифры 02, а на прицепных головных — 01.[1]

В сентябре 1984 года Рижский вагоностроительный завод выпустил последний электропоезд ЭР2 № 1348. Вместо ЭР2 завод перешёл на выпуск электропоездов серии ЭР2Р, а позже — ЭР2Т, оборудованных рекуперативно-реостатным электрическим торможением.[6]

Сведения о номерах электропоездов серии ЭР2, их составности, а также о постройке отдельных электровагонов и секций.[1][7] Год выпуска Количество построенных электровагонов, шт Номера выпущенных электропоездов Количество вагонов в электропоездах Номера отдельных электровагонов Номера отдельных секций Головных прицепных Промежуточных моторных Головных Средних 1962 482 300 —347 10 — — — — 1963 799 348 — 427 10 — — — — 1964 744 428 — 501 10 80101; 80107; 80201; 80207 — — — 1965 704 502 — 571 10 80301; 80307; 80401; 80407; 80501; 80507 — — — 1966 650 572 — 634 10 80601; 80607; 80701; 80707; 80801; 80807; 80901; 80907; 81001; 81007; 81101 — — — 1967 251 635 10 81201; 813 — 844 701 — 732 — — 636 — 658 8 1968 40 — — 845 — 864 733 —752 — — 1969 128 659 —674 8 865 — 872 — — — 1970 382 675 — 700; 900 — 902 8 873 — 884 — — — 903 — 910; 913; 914 10 911; 912; 915 4 916 — 918 6 1971 344 919 — 950; 952 10 — — — (67907 + 67908); (68007 + 68008); (69507 + 69508) 951 8 1972 332 953 — 963; 966 — 971; 973 — 975; 977 — 981 10 — — — 2000 — 2028 964; 965 8 972; 976 4 1973 378 982 — 987; 992 — 1014 10 — — 3000 — 3005 2029 — 2050 988 — 991 8 1974 342 1015 — 1037; 1039 — 1041; 1043 — 1045 10 — — 3006 — 3009 2051 — 2067 1038; 1042 6 1975 376 1046 — 1079 10 — — 3010 — 3015 2068 — 2078 1976 … 1080 — 1111 10 — — 3016 — 3021 2079 1977 … 1112 — 1128; 1131; 1140 — 1145 10 — — 3022 — 3029 2080 — 2085 1129; 1130; 1132 — 1139 12 1978 … 1149 — 1155; 1159 — 1163; 1166; 1167; 1170; 1171; 1174 — 1179 10 — — 3030 2086 — 2100 1146 — 1148; 1156 1158; 1164; 1165; 1168; 1169; 1172; 1173 12 1979 … 1182; 1183; 1186; 1187; 1190; 1191 10 — — 3032 2101 — 2108 1180; 1181; 1184; 1185; 1188; 1189; 1192 — 1210 12 1980 … 1221; 1244; 1245 10 — — — 2109 — 2150 1211 — 1220; 1222 — 1243 12 1981 … 1250 — 1253; 1270 — 1272 10 8001 — 8009 — 3031; 3033; 3034 2151 — 2164[сн 2] 1246 — 1249; 1254 — 1269 12 1982 … 1278 — 1280; 1283; 1284; 1287 — 1294; 1296 — 1300 10 8010 — 8038 — — 2167 1273 — 1277; 1281; 1282; 1285; 1286; 1295 12 1983 … 1302; 1303; 1305 — 1307; 1309 — 1311; 1314; 1315; 1317 — 1319; 1325 10 8039; 8040 — 3035 — 3041 2168; 2169 1301; 1304; 1308; 1312; 1313; 1316; 1320; 1322 — 1324 12 1321 6 1984 … 1331; 1335; 1340 — 1342; 1346 — 1348 10 — — 3042 — 3057 — 1326 — 1330; 1332 — 1334; 1336 — 1339; 1343; 1344 12 1345 6[сн 3] Конструкция

Общие сведения

Формирование

Электропоезд ЭР2 формируется из двухвагонных электросекций, каждая из которых состоит из моторного и прицепного (головной или промежуточный) вагонов. Каждая из электросекций не может работать отдельно от других (из-за отсутствия кабины машиниста с одного или обоих концов), но так как по ним ведётся учёт парка моторвагонных поездов, они получили обозначение учётных. Если в состав электросекции входит головной вагон, то она называется головной секцией, если нет, то промежуточной секцией. Минимальное число вагонов в эксплуатируемых электропоездах равно 4 (2 головные секции), максимальное — 12 (2 головные и 4 промежуточные секции). За основную поездную единицу электропоездов ЭР2 принят 10-вагонный электропоезд, состоящий из 2 головных, 5 моторных и 3 промежуточных вагонов. Эксплуатация поездов с числом вагонов больше 12 не рекомендуется, из-за повышенной нагрузки на находящихся в головных вагонах генераторов тока управления. Электровагоны соединяются друг с другом с помощью автосцепки СА-3, которая допускает взаимное вертикальное перемещение вагонов по высоте над головками рельсов до 100 мм.[8]

Основная схема формирования 10-вагонного электропоезда. Расположение оборудования

Для увеличения площади пассажирских салонов, всё основное электрооборудование расположено на крыше (например токоприёмник), либо под вагоном (например пусковые реостаты, компрессор). Подвагонная аппаратура (в основном переключатели и контакторы) размещена в специальных ящиках, которые закрываются съёмными крышками. По периметру крышек применено уплотнение, а сами крышки запираются специальными пружинными защёлками, что позволяет защитить находящееся в ящиках оборудование от пыли и снега. Также некоторая часть вспомогательной электроаппаратуры (в том числе и высоковольтной, например счётчик электроэнергии) расположена в специальных шкафах, размещённых в тамбурах вагонов. Оборудование, предназначенное для управления электропоездом, сосредоточено в кабинах машиниста, расположенных в головных вагонах (см. ниже).[8]

В процессе выпуска электропоездов заводы вносили в их конструкцию ряд изменений (см. ниже), что нередко приводило к изменению расположения части оборудования. Ниже на рисунках приведены схемы расположения оборудования на головном, моторном и прицепном вагонах.

Внутренняя планировка

Для обслуживания пассажиров в вагонах установлены системы освещения, отопления и вентиляции. Освещение осуществляется за счёт светильников с лампами накаливания (при модернизации поездов часто устанавливают люминесцентные лампы), размещённых на потолке. Лампы освещения получают питание от генератора управления (50 В) и поэтому при неисправности преобразователя освещение отключается. Отопление вагонов осуществляется за счёт электропечей размещённых под пассажирскими сидениями. Рабочее напряжение каждой электропечи составляет 750 В, поэтому их соединяют по 4 последовательно и подключают к контактной сети. Вентиляция вагонов осуществляется за счёт сдвоенных вентиляторов, размещённых над тамбурами и выбрасывающих воздух через отверстия в воздушном канале, проходящего по центру потолка салона.

Механическое оборудование

Кузов

Кузов промежуточных вагонов

Кузов промежуточных вагоновКак и на ЭР1, кузова электровагонов электропоезда ЭР2 выполнены цельнометаллическими несущей конструкции (различные силы, которые действуют на кузов, воспринимают все его элементы — рама, крыша, боковые стенки). Каркас выполнен с применением гнутых профилей и представляет собой систему замкнутых колец, обтянутых стальной гофрированной обшивкой толщиной 1,5 — 2,5 мм. Для размещения автосцепок и их поглощающих аппаратов, по концам кузова размещены укороченные хребтовые балки. Благодаря применению алюминия в качестве материала для автоматических раздвижных дверей и каналов для проводов, масса вагонов ЭР2 получилась ненамного тяжелее, по сравнению с вагонами ЭР1 (например, промежуточный прицепной вагон электропоезда ЭР1 весил 35,4 т, ЭР2 — 38,3 т).

Для входа и выхода пассажиров по концам вагонов расположены двустворчатые двери с автоматическим приводом. Проходя через них, пассажиры попадают в тамбур, который раздвижными двустворчатыми дверями отделён от салона. В салоне в 2 ряда установлены диваны, над которыми размещаются полки для багажа и вешалки для одежды. Для освещения на потолке размещены светильники. Число сидячих мест в вагонах в процессе выпуска часто менялось, также часть диванов снимали при заводских ремонтах (для увеличения общей пассажировместимости вагона за счёт увеличения стоячих мест). В промежуточных вагонах число сидячих мест составляет от 107 до 110, в головных — от 77 до 88. В 10-вагонном составе общее число сидящих мест может составлять до 1050, а общая пассажировместимость (расчётная) — около 1,6 тыс. человек.

Тележки

Тележка моторного вагона с витыми пружинами в центральном подвешивании.

Тележка моторного вагона с витыми пружинами в центральном подвешивании.

1 — букса; 2 — фрикционный гаситель колебаний; 3 — надрессорный брус; 4 — центрирующий поводок; 5 — гидравлический гаситель колебаний; 6 — предохранительные тросы; 7 — тормозной цилиндр; 8 — тормозная колодкаВагон электропоезда опирается на две двухосные тележки через их надрессорные брусья. Каждая из тележек имеет двойное рессорное подвешивание. Тележки подкатываемые под моторные и прицепные вагоны имеют ряд конструкционных отличий.

Тележка моторного вагона челюстная, что исключает продольные и поперечные перемещения колёсных пар относительно её рамы. Продольная балка рамы тележки в средней части имеет усиление в виде накладок. Это связано с тем, что в этом месте на продольные балки через надрессорный брус и двойные подвески передаётся вес кузова вагона. Поперечная балка имеет сложную форму, обусловленную тем, что к ней крепится тяговый электродвигатель (тяговые электродвигатели имеют опорно-рамное подвешивание, то есть полностью крепятся на раме тележки). Рама тележки опирается на буксы колёсных пар через так называемое буксовое рессорное подвешивание, выполненное из витых пружин. В свою очередь, на раму тележки через центральное рессорное подвешивание и двойные подвески опирается нарессорный брус, на который уже непосредственно передаётся вес вагона. В местах крепления маятниковых подвесок рама вагона имеет усиления в виде накладок. В рессорном подвешивании первых электропоездов были применены эпилептические листовые рессоры Галахова, но на ЭР2-501, 502, 503 и с № 514 (1965 г.) их сменили витые пружины, что увеличило общий прогиб рессорной системы тележек с 95 до 120 мм. Для гашения колебаний, возникающих при движении поезда по неровностям пути, в каждой ступени рессорного подвешивания установлены гасители колебаний: в буксовой ступени — фрикционные, в центральной — гидравлические (при применении листовых рессор гасители колебаний в центральной ступени подвешивания не устанавливались). Кузова вагона опирается на скользуны — накладки на боковых литых опорах надрессорного бруса. Скользуны выполнены из слоистого пластика и предназначены для уменьшения боковой качки вагона и виляния тележек, повышая тем самым плавность хода. Для передачи от тележки на вагон тяговых и тормозных усилий, в центре надрессорного бруса устанавливается шкворень — вертикальный металлический стержень, который служит для соединения кузова с тележкой, также через него передаётся часть веса кузова вагона.

Тележки прицепных вагонов по конструкции аналогичны тележкам обычных пассажирских вагонов, но имеют укороченную раму. Они бесчелюстные (продольные перемещения колёсных пар относительно рамы ограничиваются самими пружинами), рессорное подвешивание на них более мягкое (бо́льший общий прогиб), шкворень состоит из трёх частей, а фрикционные гасители колебаний буксового подвешивания помещёны внутри пружин (а не снаружи, как на моторных вагонах). Также на первой тележке головного вагона имеются кронштейны для установки приёмных катушек автоматической локомотивной сигнализации. На ранних ЭР2, как и на ЭР1, по прицепные вагоны подкатывались тележки типа КВЗ-5/Э (производства Калининского вагоностроительного завода), на ЭР2-375 и с № 544 — КВЗ-ЦНИИ/Э. Тележки типа КВЗ-ЦНИИ/Э имеют следующие отличия от тележек типа КВЗ-5/Э: рессорное подвешивание более мягкое, надрессорный брус относительно рамы фиксирован двумя поводками с резинометаллическими элементами, вес кузова вагона передаётся на надрессорный брус только через боковые скользуны (на КВЗ-5/Э его вес передавался также и через центральную опору).

Тяговая передача

Моторные оси электропоезда ЭР2 имеют индивидуальный привод (каждую моторную ось приводит свой тяговый электродвигатель). Вращающий момент от тягового электродвигателя на колёсную пару передаётся через тяговый редуктор, представляющего собой прямозубую зубчатую передачу с передаточным числом 3,17 (73:23) и заключённую в стальной корпус. Большое зубчатое колесо (модуль передачи равен 10) закрепляется непосредственно на оси колёсной пары, а малое — на валу, который вращается в двух подшипниках качения (на ранних электропоездах ЭР2 они были шариковыми, с № 496 — роликовыми). Корпус редуктора рассчитан на опорно-осевое подвешивание, то есть с одной стороны он опирается на ось колёсной пары, а с другой — через специальную подвеску крепится к раме тележки. На ось колёсной пары он опирается через роликовый подшипник, который имеет уплотнение для предотвращения вытекания смазки. Подвеска тягового редуктора на раму тележки первоначально состояла серповидной серьги с двумя резинометаллическими амортизаторами, но с мая 1969 года с ЭР2-649 Рижский вагоностроительный завод стал применять вертикально установленный стержень четырьмя такими амортизаторами (как на ЭР22).

Колёсные пары

Колёсные пары моторных вагонов выполнены бандажными. Диаметр поверхности катания нового бандажа составляет 1050 мм, а толщина — 75 мм. Бандаж запрессовывается на колёсный центр, который выполнен спицевым. В свою очередь, два колёсных центра напрессовываются на колёсную ось, причём один из колёсных центров имеет удлинённую ступицу, так как на неё болтами крепится большое зубчатое колесо тягового редуктора (см. выше). В отличие от колёсных пар моторных вагонов, колёсные пары прицепных вагонов имеют цельнокатаные колёса (бандаж и колёсный центр объединены в одну деталь) с диаметром поверхности катания 950 мм, ступичные части более коротки, а колёсные оси имеют меньшее сечение.

Электрооборудование

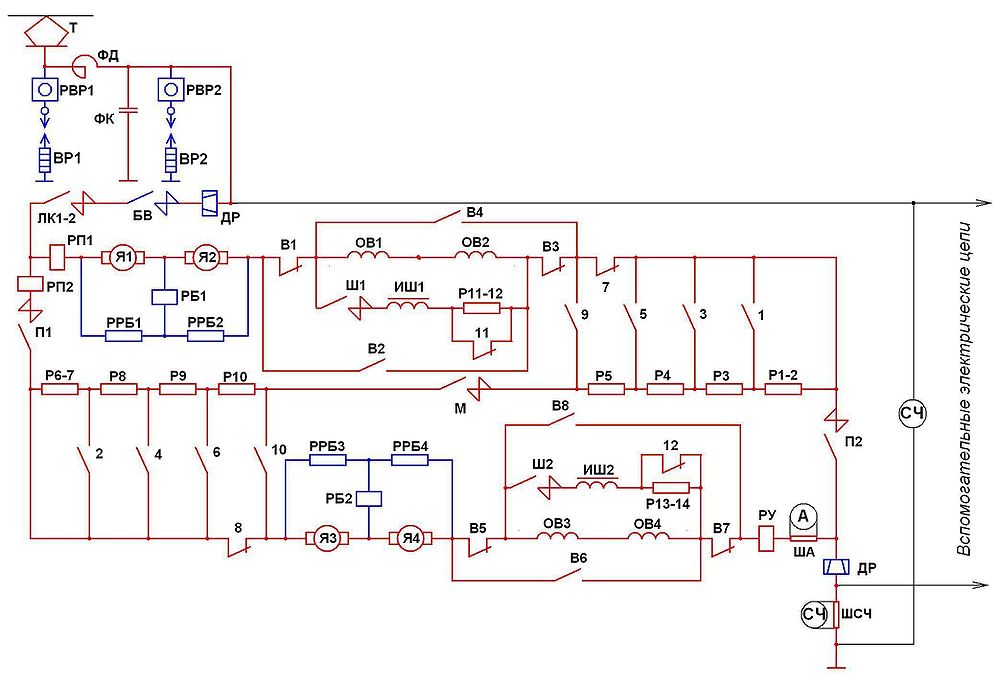

Схема силовой цепи моторного вагона Красным цветом на схеме выделено силовое электрооборудование,синим — аппараты защиты тяговых электродвигателей.

Красным цветом на схеме выделено силовое электрооборудование,синим — аппараты защиты тяговых электродвигателей.

Т - токоприёмник; ФД, ФК — дроссель и конденсатор фильтра от радиопомех; ВР1, ВР2 — вилитовые разрядники; РВР1, РВР2 — регистраторы срабатывания вилитовых разрядников; ДР — дифференциальное реле; БВ — быстродействующий выключатель; ЛК1-2 — линейные контакторы; РП1, РП2 — реле перегрузки ТЭД (ТЭД); Я1-Я4 — якоря ТЭД; ОВ1-ОВ4 — обмотки возбуждения ТЭД; 1-12 — контакторы реостатного контроллера; В1-В8 — контакторы реверсора; Ш1, Ш2 — контакторы ослабления поля ТЭД; ИШ1, ИШ2 — индуктивные шунты; Р1-Р10 — пусковые реостаты; Р11-Р14 — реостаты ослабления магнитного поля ТЭД; РРБ1-РРБ4 — резисторы реле боксования; М — мостовой контактор; П1, П2 — контакторы параллельного соединения ТЭД; РБ1, РБ2 — реле боксования; РУ — реле ускорения; А — амперметр; СЧ — счётчик электроэнергии; ША, ШСЧ — измерительные шунты амперметра и электросчётчика; РН — реле напряженияНа каждом моторном вагоне установлено по 4 тяговых электродвигателя (ТЭД), соединённых попарно последовательно. Регулирование напряжения на зажимах электродвигателей осуществляется с помощью пусковых реостатов, а также способами включения двигателей. Для обеспечения защиты двигателей от перенапряжений и бросков тока, на электропоезде установлен ряд аппаратов защиты: быстродействующий выключатель, реле перегрузки, дифференциальное реле и так далее. Также на ранних электропоездах серии в цепи тяговых электродвигателей был установлен плавкий предохранитель, но с № 539, в связи с повышением надёжности аппаратов защиты, этот предохранитель перестали устанавливать.

Электропоезд имеет 18 пусковых позиций, из которых только 4 ходовых (на них допускается длительное движение электропоезда). На 1-й пусковой позиции все 4 тяговых электродвигателя каждого моторного вагона соединены последовательно, а в цепь введены все пусковые реостаты. При последующем наборе позиций пусковые реостаты постепенно выводятся из силовой цепи и на 9 позиции в цепи остаётся только 4 последовательно соединённых электродвигателя, возбуждение каждого из которых составляет 100 %. Эта же позиция соответствует 1-й ходовой позиции. При дальнейшем наборе позиций происходит ослабление возбуждения двигателей (за счёт ввода в цепь реостатов ослабления поля и индуктивных шунтов), величина которого на 10 позиции составляет уже 67 %, а на 11-й (2-я ходовая позиция)— 50 %. На 12-13 позициях происходит переключение двигателей на параллельное соединение (2 параллельные цепи по 2 последовательно соединённых двигателя в каждой), после чего в цепь каждой из групп вводятся пусковые реостаты, которые при дальнейшем наборе позиций попарно выводятся из цепи и на 16 позиции (3-я ходовая позиция) оказываются полностью выведены. При переходе на 17-ю позицию происходит ослабление магнитного поля (на 13 позиции возбуждение вновь стало 100 %)до 67, а на 18-й (4-я ходовая позиция) — до 50 %.

Тяговые электродвигатели

ЭР2-446 — первый ЭР2 с ТЭД УРТ-110А

ЭР2-446 — первый ЭР2 с ТЭД УРТ-110АТяговые электродвигатели электропоездов ЭР2, как уже было сказано выше, имеют опорно-рамное подвешивание, что позволяет их защитить от ударов при прохождении по неровностям пути. На первых ЭР2 применялись такие же тяговые электродвигатели, как и на ЭР1 — ДК-106Б (ДК — завод «Динамо» им. Кирова, 106 — серия, Б — версия исполнения). Это электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением (обмотка якоря и обмотка возбуждения включаются последовательно) с 4 главными и 4 дополнительными полюсами (4-полюсный), обмотка якоря волновая. Рабочее напряжение двигателя составляет 1500 В, изоляция обмоток рассчитана на 3000 В. В отличие от электродвигателей электровозов, для этого электродвигателя номинальным режимом является работа при ослабленном магнитном поле, а полное возбуждение применяется лишь при разгоне. Охлаждение тягового электродвигателя осуществляется за счёт самовентиляции (вентилятор закреплён на валу электродвигателя).

В начале 1960-х в методиках расчётов электродвигателей произошли изменения, которые позволили упростить проектирование тяговых электродвигателей. В связи с этим, на Рижском электромашиностроительном заводе был создан новый тип тягового электродвигателя — УРТ-110А (унифицированный, рижский, тяговый), который имел характеристики близкие к характеристикам ДК-106. Тяговые электродвигатели УРТ-110А стали устанавливать с марта 1964 года на ЭР2 с № 446. В 1970 году завод перешёл на выпуск тяговых электродвигателей УРТ-110Б, которые отличались от УРТ-110А конструкцией коллектора. Электродвигатели нового типа стали устанавливать с января 1971 года на ЭР2 с № 919. Основные характеристики электродвигателей ДК-106 и УРТ-110 приведены в таблице (в числителе указаны значения при 100 % возбуждения, в знаменателе — при 50 %).

Наименование двигателя Мощность, кВт Ток, А Частота вращения якоря, об/мин Максимальная

частота

вращения,

об/минМасса, кг Часовой режим Продолжительный режим Часовой режим Продолжительный режим Часовой режим Продолжительный режим ДК-106 187/200 145/160 136/146 105/115 830/1140 945/1320 2080 2200 УРТ-110 178/200 137/158 132/146 100/115 850/1145 952/1315 2080 2150 Высоковольтные аппараты

Для передачи электрической энергии от контактного провода к оборудованию электропоезда, на крышах моторных вагонах установлены токоприёмники пантографного типа. Токоприёмник имеет пневматический привод, поэтому при давлении воздуха в напорной магистрали ниже определённого уровня, он отрывается от контактного провода и под действием специальных пружин опускается. На крыше каждого вагона установлено по одному токоприёмнику, так как в случае его повреждения, оставшиеся моторные вагоны в состоянии довести состав на депо.[сн 4] По этой же причине в силовой цепи моторных вагонов не предусмотрены отключатели групп неисправных тяговых электродвигателей, и при повреждении одного из электродвигателей отключается целиком моторный вагон (нередко на линию выходят составы с одним, а то и с двумя неисправными моторными вагонами).

Защита тяговых электродвигателей от токов короткого замыкания обеспечивается с помощью быстродействующего выключателя (БВ), который при величине тока двигателей свыше 575±25 А (предельный отключаемый ток 20 000 А), быстро размыкает (за 0,002 — 0,005 с) силовую цепь. Для предотвращения случаев, когда в цепи тяговых электродвигателей случается пробой на землю, но ток при этом меньше величины тока срабатывания БВ, защита обеспечивается с помощью дифференциального реле, которое сравнивает токи в начале и в конце силовой цепи и уже при небольшой разнице токов (от 40 А и выше) отключает БВ. Также для защиты тяговых электродвигателей в их цепь введены реле боксования, которое срабатывает, если угловая скорость одного из тяговых электродвигателей сильно отличается от остальных (боксование или заклинивание одной из колёсных пар моторного вагона, срыв муфты между ТЭД и редуктором) и реле перегрузки, которое срабатывает при превышении тока в цепи тягового электродвигателя свыше 265 А. В случае срабатывания одного из этих двух реле, автоматически снижается интенсивность разгона электропоезда.

Вспомогательные машины

Преобразователь ДК604

Преобразователь ДК604Силовой контроллер КСП-1А с электропневматическим приводом системы проф. Л. Н. Решетова имеет 12 контакторных элементов; общее количество позиций контроллера 18, из них 1-я соответствует маневровому режиму, 2-8-я-реостатному пуску при последовательном соединении всех четырёх тяговых электродвигателей, 9-я-последовательному соединению электродвигателей с выведенными из цепи пусковыми резисторами, 10-я-промежуточной ступени ослабления возбуждения (67 %), 11-я-второй ступени ослабления возбуждения (50 %) 12-я- параллельному соединению тяговых электродвигателей с возбуждением 50 % и включенными реостатами, 13-15-я-реостатному пуску при параллельном соединении электродвигателей и 100 % возбуждения, 16-я-параллельному соединению (две параллельно включенные группы по два последовательно включённых электродвигателя) при 100 % возбуждания, 17-я-промежуточной ступени возбуждения (67 %) и 18-я-50 % возбуждения электродвигателей при их параллельном соединении.

Контроллеры машиниста, встроенные в пульты управления, имеют по две рукоятки: реверсивную и главную. Реверсивные имеют три положения: вперёд, 0, назад, главная рукоятка-восемь положений: нулевое, маневровое, 1-е ходовое (соответствующее 9-й позиции силового контроллера-КСП), 2-е ходовое (соответствующее 11-й позиции КСП), положения 2А и ЗА для ручного пуска, 3-е ходовое (соответствующее 16-й позиции КСП) и 4-е ходовое (соответствующее 18-й позиции силового контроллера).

Чтобы разгрузить источники питания головного вагона и снизить падение напряжения в поездных проводах, часть вспомогательных контакторов и удерживающие катушки быстродействующих выключателей питаются от источников тока своей секции (от соседнего прицепного вагона).

При ручном пуске силовой контроллер находится под контролем реле ускорения. При автоматическом пуске поворот вала силового контроллера на следующую позицию происходит при уменьшении тока тягового электродвигателя до 170—180 А; возможен пуск при меньших токах перехода на следующие позиции — 125 А, для чего машинист должен нажать кнопку «Пониженное ускорение». При боксованин одной из колёсных пар реле боксования воздействует на реле ускорения и ток отпадания его снижается до 70 А.

На прицепных и головных вагонах электропоездов установлены агрегаты ДК-604В, состоящие из двухколлекторного делителя напряжения (динамотора) и генератора тока управления. При напряжении 3000 В делитель напряжения имеет номинальную мощность 12 кВт (ток 5,3 А, частота вращения якоря 1000 об/мин), генератор — мощность 10 кВт (напряжение 50 В, ток 200 А). Вес агрегата 1200 кг. На этих же вагонах размещены мотор-компрессоры, состоящие из компрессора ЭК-7А (подача 0,62 м3/мин воздуха) и электродвигателя ДК-409В мощностью 5 кВт (напряжение 1500 В, ток 4,4 А). Аккумуляторные батареи 40КН-100 также находятся на головных и прицепных вагонах.

Общий перечень изменений, вносимых в конструкцию электропоездов серии ЭР2 в процессе выпуска.- в 1964 году изменились электрические схемы вагонов. Были заменены быстродействующий выключатель (БВП-5С на БВП-105А), электропневматические контакторы (ПК-350А-1 на ПК-350В), пусковые резисторы (КФ33У-4 на КФ-115А-1), индуктивные шунты (ИШ-2Д-5 на ИШ-104А-1) и реле ускорения (Р-40В-1 на Р-40В-1).

- на ЭР2-486 в качестве опыта между валами ТЭД и валами шестерён тягового редуктора вместо кулачковых муфт были поставлены упругие резино-кордовые. Позже подобные муфты были установлены и на № 520—524.

- с ЭР2-496 в узле малой шестерни тягового редуктора вместо сферического подшипника начали ставить цилиндрический.

- с ЭР2-507 обшивка лобовой части ниже подоконного пояса (под фарами) начала выполняться гладкой, вместо гофрированной (см. рис.).

- с ЭР2-536 вместо ненадёжных электромагнитных контакторов КМВ-101 стали применяться более надёжные — КМВ-104

- с ЭР2-539 перестал использоваться главный предохранитель ЯП-22Е (см. ЭР1).

- с ЭР2-544 была введена блокировка лестниц выхода на крышу (РБЛ).

- с ЭР2-601 в тяговом приводе стали использоваться упругие резино-кордные муфты (как на ЭР2-486, 520—524).

- в 1965 году электродвигатель ДК-406А компрессора был заменён на ДК-409А, компрессор получил обозначение ЭК-7Б.

- с середины 1965 г., в связи с установкой более надёжных опорных изоляторов токоприёмников, перестала использоваться релейная система Н. А. Лапина (см. ЭР1-76)

- с августа 1968 года вместо токоприёмников П-1В или П1У на моторных вагонах стали ставить лёгкие токоприёмники типа ТЛ-13У или ТЛ14М. Электродвигатель компрессора был заменён (ДК-409А на ДК-409В). В октябре того же года в схему было введено реле торможения, которое при срабатывании автостопа обеспечивало электропневматическое торможение и одновременно отключение линейных контакторов.

- с ЭР2-659 в узле подвески тягового редуктора вместо серповидной серьги с двумя резино-металлическими амортизаторами стал применяться вертикально установленный стержень с 4-мя такими амортизаторами (ранее было сделано на ЭР22).

- с мая 1970 года вместо аккумуляторных батарей 40КН-100 устанавливались аккумуляторные батареи 40НК-125.

- с ЭР2-973 стала использоваться сигнализация открытия автоматических раздвижных дверей.

- с сентября 1972 года на тяговых электродвигателях УРТ-110Б и делителе напряжения ДК-604В устанавливались щёткодержатели с регулируемым нажатием на щётку.

- с ЭР2-982 стала использоваться улучшенная пластиком внутренних помещений, улучшено уплотнение крышек и конструкция замков на подвагонных ящиках, стали применяться контроллеры машиниста КМР-2А-3.

- с ЭР2-1028 изменена форма кабины, кабина стала унифицирована с кабинами электропоездов серий ЭР9п, ЭР22м и ЭР22в. Одновременно начали устанавливаться контроллеры 1.КУ.021 и краны машиниста № 395, а также электромагнитные контакторы КМВ-104-1, введён калориферный обогрев кабины.

- с ЭР2-1084 для развязки 15-го провода (+ АБ) с 16-м (+ генератора) стал устанавливается кремниевый диод, вместо применявшейся до этого системы из катушки и контактора.

- с ЭР2-1101 начали устанавливать полупроводниковый (тиристорный) регулятор напряжения БРЗГ-1БА-095 (вместо электромагнитного СРН-8А с блоком резисторов).

- с ЭР2-1112 изменено количество крышевых дуг, а расстояния между ними сделаны одинаковыми (использован опыт постройки и эксплуатации ЭР22в), также изменена конструкция переходной площадки, в салонах начали устанавливаться алюминиевые оконные рамы и полумягкие диваны.

- с ЭР2-1228 надоконные пояса боковых стенок кузова и межоконные листы стали изготавливаться в виде одной длинномерной детали, а не по отдельности.

- с ЭР2-1340 на моторных вагонах отсутствует контактор МК2 (служит для подачи высокого напряжения на прицепной вагон), а силовая цепь вспомогательных машин была включена в цепь ТЭД после БВ (данное решение нельзя назвать прогрессивным, так как в случае срабатывания защиты ТЭД отключалась полностью вся секция, поэтому вскоре в депо местными силами переоборудовали составы под более ранние схемы).

Эксперименты с электропоездами ЭР2

Электропоезда созданные на базе ЭР2

Электропоезд ЭР1 имел относительно простую конструкцию и на её основе было создано несколько новых серий электропоездов — ЭР2, ЭР6, ЭР7. Аналогично произошло и с ЭР2 — его конструкция послужила основой для новых серий электропоездов. Также немало разновидностей электропоездов были созданы путём переделки серийных электропоездов ЭР2

Контактно-аккумуляторный электропоезд ЭР2А6

Данный электропоезд был смонтирован в 1972 году в Ленинграде на Октябрьском электровагоноремонтном заводе и предназначался для эксплуатации на неэлектрифицированных пригородных участках железных дорог. Электропоезд был создан путём переделки 6 из 10 вагонов электропоезда ЭР2Б-596 (см. выше), при этом все высоковольтные вспомогательные машины (динамоторы, двигатели компрессоров) и аккумуляторные батареи цепей управления были перенесены на моторные вагоны. Освободившееся место под каждым прицепным вагоном заняла тяговая аккумуляторная батарея массой по 40 т. и ёмкостью по 806,4 кА*ч (2016 элементов типа ТЖНТ-400). Пуск электропоезда осуществлялся с помощью тиристорных преобразователей, которые размещались в тамбурных шкафах моторных вагонов. Также эти преобразователи позволяли производить электрическое торможение (рекуперативное на электрифицированных участках, реостатное — на неэлектрифицированных) и заряд тяговых аккумуляторных батарей. В 1973 году электропоезд поступил для испытаний на Прибалтийскую железную дорогу. В 1975 году, из-за сложности конструкции, а также из-за появления на Рижском железнодорожном узле достаточного количества дизель-поездов, электропоезд ЭР2А6 был отстранён от работы, а затем списан.[9]

Электропоезда серии ЭР2в на напряжение 6000 В

В 1959 году профессор В. Е. Розенфельд представил доклад на тему «Система электрической тяги на постоянном токе высокого напряжения (6 кВ) с преобразователем тока на электровозе». Согласно этому докладу, перевод линий постоянного тока с напряжения 3000 на 6000 В позволял уменьшить электрические потери в контактной подвеске, по сравнению с переводом линий на переменный ток частотой50 Гц и напряжением 25000 В не требовал дорогостоящих работ по переводу линий связи и автоблокировки. Так как система электроснабжения на переменном токе ещё в то время была распространена мало (2 участка общей протяжённостью 412 км) и не получила ещё особого признания, то начало работ по внедрению системы постоянного тока напряжением 6кВ у многих встретило поддержку.[10]

Для опытной проверки этой системы системы было начато переоборудование электровозов ВЛ22М и ВЛ8 для работы на напряжении 6000 В. Также аналогичные работы велись и с моторвагонными поездами, при этом был использован опыт применения частотно-импульсных преобразователей на электропоезде ЭР2и-559 (см. выше). Было построено При переделках устройства контактно-реостатного управления заменялись на импульсно-тиристорные преобразователи, которые позволяли плавно регулировать напряжение, подводимое к тяговым электродвигателям, что позволяло улучшить тяговые свойства электроподвижного состава, а также осуществлять рекуперативное торможение во всех диапазонах скоростей. Всего электропоездов на напряжение 6000 В было 4: 3 4-вагонных и один 8-вагонный.[10][11]

Первый в мире электропоезд на напряжение 6000 В был сформирован в 1973 году на Московском локомотиворемонтном заводе, причём его первая секция (моторный вагон № 55606 и головной вагон № 867) была смонтирована в 1971 г., а вторая (моторный вагон № 55608 и головной вагон № 868) — в 1973 г. Частотно-импульсные преобразователи были расположены под моторными вагонами. Электропоезд получил первоначальное обозначение серии ЭР2И, а в августе 1974 года — ЭР2в (высоковольтный). В июне 1974 года электропоезд ЭР2в-556 поступил для испытаний на экспериментальное кольцо ВНИИЖТа. Из-за убеждения многих специалистов о недопустимости расположения под кузовами электровагонов аппаратов в баках с маслом, был создан проект с воздушным охлаждением преобразователей, которые располагались на крышах вагонов. Для освобождения дополнительной площади на крышах моторных вагонов, токоприёмники были перенесены на прицепные вагоны (на ЭР2в-556 токоприёмники были установлены на моторных вагонах). По этому проекту в 1974—1975 гг. Московский локомотиворемонтный завод смонтировал остальные три электропоезда серии ЭР2в. Первый из них состоял из вагонов № 881, 63104, 63106, 882; второй — № 879, 63108, 55304, 880; третий — № 57801, 57808, 63103, 57810, 63102, 63107, 63110, 57809.[11]

В 1977—1978 гг. все четыре электропоезда были переведены на участок Гори — Цхинвали Закавказской железной дороги, электрифицированный на напряжение 6000 В (был переведён на это напряжение в 1969 году). На этом участке электропоезда ЭР2в проработали совсем недолго, так как уже в 1979 году, было принято решение о прекращении работ по созданию электроподвижного состава, рассчитанного на работу при напряжении 6000 В. В результате в 1979—1980 гг. почти весь электроподвижной состав на напряжение 6000 В (5 электровозов и 3 электропоезда) были исключены из инвентарного парка МПС. Исключением стал электропоезд ЭР2в-556 — в 1980 году он был передан в моторвагонное депо Ленинград-Финляндский, где с него демонтировали прежнюю систему и установили тиристорно-импульсные преобразователи, которые при рекуперативном торможении питали обмотки возбуждения тяговых электродвигателей. Электропоезд числился на балансе Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта и служил для различных практических испытаний, за что получил в депо прозвище «Наука». В 2008 году этот электропоезд был исключён из инвентарного парка депо.[11]

Электропоезда ЭР12

Используя опыт эксплуатации в 1970—1973 гг. электропоездов ЭР2 оборудованных статическими преобразователями (см. выше), в сентябре 1976 года Рижский вагоностроительный завод изготовил 10-вагонный электропоезд ЭР12-6001 с тиристорно-импульсными преобразователями. На данном электропоезде механическая часть, тяговые электродвигатели (была лишь улучшена их изоляция, отчего двигатели получили наименование 1ДТ-006), вспомогательные машины и тормозное оборудование были такими же, как на ЭР2. Пуск электропоезда производился с помощью 2-фазных тиристорных преобразователей с широтно-импульсным регулированием. Эти преобразователи были изготовлены на Таллинском электротехническом заводе и размещались под моторными вагонами. Плавное регулирование напряжения на зажимах тяговых электродвигателей позволило поднять уставку пускового тока (с 190 до 220А), а следовательно и увеличить ускорение поезда (с 0,57 до 0,71 м/с²). В 1981 году РВЗ изготовил ещё два поезда с преобразователями изменённой конструкциями: 6-вагонный ЭР12-6002 и 4-вагонный ЭР12-6003. Вместе с 8 вагонами ЭР12-6001 (секция с моторным вагоном 600108 была отставлена от работы из-за вышедшего из строя преобразователя), из них были сформированы 3 6-вагонных электропоезда, которые поступили для эксплуатации на пригородные участки Таллина. В середине 1990-х электропоезда ЭР12 были переоборудованы в электропоезда ЭР2.[12][13]

Электропоезда ЭР2Р

В период с 1964 по 1968 год Рижский вагоностроительный завод изготовил партию электропоездов серии ЭР22 с длиной кузова 24,5 м и с рекуперативно-реостатным торможением. Но из-за высоких осевых нагрузок и неудовлетворительной работы электрического торможения производство этих электропоездов было прекращено. В 1972 году завод выпустил 2 электропоезда модификации ЭР22м, а в 1975 — 2 электропоезда ЭР22в. Для массового производства последней модификации на заводе было спроектировано и построено электрическое оборудование, которое на заводе планировали выпускать серийно, а также специальные тележки для моторных вагонов. Однако на заводе так и не перешли на серийное производство кузовов длиной 24,5 м.[14]

Тогда конструкторами было предложено использовать электрооборудование от ЭР22в на поездах ЭР2 (длина кузовов 19,6 м). В 1979 году был построен электропоезд, который получил обозначение ЭР2Р-7001. Конструкция и размеры кузовов у ЭР2Р были такими же, как у ЭР2, но из-за увеличения веса поезда под вагоны были подкачены тележки типа ТУР-01, имеющие небольшие отличия от тележек электропоездов ЭР22в (бо́льший прогиб рессорного подвешивания и бо́льший диаметр шеек вагонных осей). Под прицепные вагоны подкатывались аналогичные тележки, но без тяговых электродвигателей. В 1982 году РВЗ выпустил электропоезд ЭР2Р-7002, и первоначально выпускал электропоезда ЭР2Р небольшими партиями, а с 1984 года (с № 7007) перешёл на их серийное производство. Электропоезда ЭР2Р первоначально поступали в депо Железнодорожная Московской железной дороги, а после стали поступать и на остальные пригородные участки. Рижский вагоностроительный завод строил электропоезда ЭР2Р вплоть до 1987 года; последний электропоезд этой серии — ЭР2Р-7089 был изготовлен в сентябре этого года. Вместо них, в том же году РВЗ перешёл на производство электропоездов серии ЭР2Т.[15][16]

Электропоезда ЭМ2

Электропоезда ЭМ4

Электропоезд «Спутник» на Ярославском вокзале г. Москва

Электропоезд «Спутник» на Ярославском вокзале г. МоскваЭтот вариант модернизации электропоезда производился ЗAО «Спецремонт» (арендующим цеха у Московского ЛРЗ) на основе электропоездов серии ЭР2, прибывающих для проведения капитального ремонта. Московский ЛРЗ также выполняет ремонты КР1, КР2 и КРП электропоездам, но только «Спецремонт» меняет кабину машиниста, при этом прошедшие КРП на Московском ЛРЗ электропоезда ЭР2 получат индекс к (например ЭР2к−555), а «Спецремонт» присваивает электропоезду новые серию и номер, то есть по документам электропоезд «новый».

Электропоезда ЭМ4 и ЭР2 на Ярославском вокзале

Электропоезда ЭМ4 и ЭР2 на Ярославском вокзалеЭлектропоезд «Спутник» может быть представлен как в шести-, так и в восьмивагонном исполнении. Данный тип подвижного состава используется на ускоренных пригородных маршрутах Москва — Мытищи — Пушкино, Москва — Мытищи — Болшево (участок Москва — Мытищи открыт для движения «Спутников» в феврале 2004, Мытищи — Пушкино — в августе, а Мытищи — Болшево — в сентябре 2008) и Москва — Люберцы-1 — Раменское, который был открыт в 2005 году.

Также существует скоростное сообщение на Горьковском направлении до станции Железнодорожная по типу «Спутник», но с использованием поездов ЭД4М Демиховского завода.

ЭС2

ЭС2-005 на станции Сеятель Зап.-Сиб. ж.д.

ЭС2-005 на станции Сеятель Зап.-Сиб. ж.д.В локомотивном депо Алтайская (Новоалтайск, Алтайский край) производится капитальный восстановительный ремонт (КВР) в объёме КР2 электропоездам серии ЭР2 с заменой кабины машиниста. Аббревиатура «ЭС» расшифровывается как «Электропоезд Сибирский». На январь 2009 года такая модернизация выполнена на 18 электропоездах с различными формами кабин. Так выглядит салон электропоезда ЭС2.

К маю 2008 года локомотивным депо Алтайская по заказу ОАО «Экспресс-Пригород» (город Новосибирск) на базе ЭР2-1230 был выпущен электропоезд ЭС2-015 с двумя вагонами повышенной комфортности (головной и второй прицепной), оборудованными мягкими креслами, столиками, автоматами по продаже прохладительных напитков и еды, ЖК-телевизорами.

Часть поездов подвергается переработкам. В Латвии на базе электропоездов ЭР2 создаются электропоезда ЭР2М м ЭР2К (КРП, без значительных изменений в кузовной части и внутреннем оборудовании вагонов). В России на базе вагонов ЭР2 создаются поезда СМВ, ДЭР, МВ и др (cлужебные мотрисы), пригородные электропоезда ЭМ2 (КРП со значительными изменениями. Головная часть вагонов отрезается, часть оборудования заменяется более современным), ЭМ2И (001—016), ЭМ4 «Спутник» (вагоны, с рамами и торцевыми стенками от старых ЭР2), ЭС2.

Электромотрисы

Электромотриса ДЭР-002Известны многочисленные случаи переделки моторных вагонов ЭР2 в электромотрисы для служебного пользования. В частности на Октябрьской железной дороге эксплуатируется электромотрисы ДЭР-001, ДЭР-002 и ДЭР-003. Данные мотрисы выполнены путём переделки моторных вагонов с установкой мотор-генераторов и мотор-компрессоров, кабин машиниста. Причём ДЭР-001 имеет однусекцию, ДЭР-003 две секции полученных из переделки вагона ЭР2 и ЭР9, а ДЭР-002 — три секции.

Интересные факты (информация для пассажиров)

- Самые холодные вагоны в составе — головные, так как в них всего 16 электропечей, а в промежуточных — 20.

- Прицепные вагоны шумнее моторных (это связано прежде всегос постоянной работой преобразователя, да с периодическим включением компрессора). В отличие от них, моторные вагоны гудят лишь во время разгона. Однако при работе тяговых электродвигателей (особенно на позициях со 100 % возбуждением) вокруг них образуется сильное магнитное поле (часть его проникает даже внутрь вагона), влияние которого на человека ещё до конца не изучено. Самый тихий вагон — неисправный вагон.

- Минимальный тормозной путь (при экстренном торможении) электропоезда ЭР2 — около 500 метров.

Ремонтные предприятия

Электропоезда серии ЭР2 подвергаются крупным видам ремонтов и модернизируются на Московском ЛРЗ, Даугавпилсском ЛРЗ, Красноярском ЭВРЗ, депо Алтайская на Западно-Сибирской ж.д.

Примечания

Сноски

- ↑ Это связано с тем, что на ЭР9 в средней части моторного вагона располагается тяговый трансформатор, отчего тормозные цилиндры пришлось разместить на тележках.

- ↑ Данные об электросекциях № 2165 и 2166 отсутствуют

- ↑ Согласно некоторым неподтверждённым данным, электропоезд ЭР2-1345 на самом деле был выпущен в 11-вагонной составности

- ↑ Известны случаи, когда из-за халатности машинистов в 10-вагонном составе оставался лишь один исправный моторный вагон, который и доставлял состав до депо. Также известен случай, когда из-за дефекта провода в 10-вагонном составе были сломаны 3 токоприёмника, но электропоезд не только доехал до депо, но и привёл на сцепке тепловоз (М62)

Источники

- ↑ 1 2 3 4 5 6 В.А. Раков. Электропоезда серий ЭР1, ЭР2 и их разновидности (Электропоезда серии ЭР2) // Локомотивы отечественных железных дорог 1956-1975. — 1999. — С. 402 - 412.

- ↑ В.А. Раков. Электровагоны Баку-Сабунчинской железной дороги // Локомотивы отечественных железных дорог 1845-1955. — 2-е, переработанное и дополненное. — Москва: «Транспорт», 1995. — С. 434—435. — ISBN 5-277-00821-7

- ↑ В.А. Раков. Электровагоны пригородных поездов // Локомотивы отечественных железных дорог 1845-1955. — 2-е, переработанное и дополненное. — Москва: «Транспорт», 1995. — С. 435—443, 446—452. — ISBN 5-277-00821-7

- ↑ В.А. Раков. Моторвагонные секции серии СН // Локомотивы отечественных железных дорог 1845-1955. — 2-е, переработанное и дополненное. — Москва: «Транспорт», 1995. — С. 452—453. — ISBN 5-277-00821-7

- ↑ В.А. Раков. Электропоезда серий ЭР1, ЭР2 и их разновидности (Электропоезда серии ЭР1) // Локомотивы отечественных железных дорог 1956-1975. — 1999. — С. 215 - 221.

- ↑ В.А. Раков. Электропоезда ЭР2 // Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог Советского Союза 1976—1985. — 1990. — С. 101 - 105.

- ↑ Приписка электропоездов. Серия ЭР2. Российские электропоезда. Проверено 2 мая 2009.

- ↑ 1 2 Общие сведения // Электропоезда постоянного тока ЭР2. — 2006. — С. 3 - 22.

- ↑ В.А. Раков. Опытный электропоезд ЭР2А6 // Локомотивы отечественных железных дорог 1956-1975. — 1999. — С. 228 - 230.

- ↑ 1 2 В.А. Раков. Опытный электровоз ВЛ8В-001 // Локомотивы отечественных железных дорог 1956-1975. — 1999. — С. 42.

- ↑ 1 2 3 В.А. Раков. Опытные электропоезда серии ЭР2В // Локомотивы отечественных железных дорог 1956-1975. — 1999. — С. 246-247.

- ↑ В.А. Раков. Опытные электропоезда ЭР12 // Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог Советского Союза 1976—1985. — 1990. — С. 105 - 106.

- ↑ Электропоезда - Серия ЭР. Локомотивное депо "Железнодорожная". Проверено 22 апреля 2009.

- ↑ В.А. Раков. Электропоезда серий ЭР22, ЭР22м и ЭР22в // Локомотивы отечественных железных дорог 1956-1975. — 1999. — С. 236—246.

- ↑ В.А. Раков. Электропоезда ЭР2Р // Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог Советского Союза 1976—1985. — 1990. — С. 106 - 110.

- ↑ Электропоезд постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением ЭР2Р. Электросекции и электропоезда. Nexter. Проверено 22 апреля 2009.

Литература

- В.А. Раков Локомотивы отечественных железных дорог 1955-1975. — Москва: «Транспорт», 1999. — 444 с. — ISBN 5-277-02012-8

- В.А. Раков Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог Советского Союза 1976-1985. — Москва: «Транспорт», 1990. — 238 с.

- Пегов Д. В. и другие Электропоезда постоянного тока ЭР2. — Москва: Центр Коммерческих Разработок, 2006. — 144 с. — ISBN 5-902624-06-1

Электропоезда железных дорог СССР, России и Украины Электропоезда постоянного тока Электропоезда переменного тока

Wikimedia Foundation. 2010.