- Братцево

-

Исторический район в Москве Братцево

Усадьба Братцево (2011 год)История Первое упоминание В составе Москвы с Другие названия нет

Расположение Округа Районы Станции метро Координаты Братцево — исторический район в Москве на территории района «Южное Тушино», ранее местность и усадьба, до 1980 года также село на северо-западе Москвы.

Местоположение

Лежит на холмистой и овражистой местности, у слияния речки Братовка с рекой Сходня (в древности Всходня). Рядом с усадьбой и снесенной ныне деревней Петрово, в излучине Сходни находится памятник природы, так называемый «Сходненский ковш» (иначе «сходненская чаша») — гигантская впадина неясного происхождения, глубиной 40 м[1]. В противоположном направлении, то есть на северо-восток и восток, вплоть до XX века тянулся лесной массив, который отделял Братцево от деревень Алёшкино и Захарково. В лесу (берёза, осина) водились зайцы и лисицы, набегом бывали волки[2]. К югу от Братцева, между Сходней и Москвой-рекой, располагалось большое село Спасское, или Спас (район платформы Трикотажная), возникшее вокруг существовавшего в XIV—XVII веках Спасо-Преображенского монастыря.

В настоящее время усадьба находится по Светлогорскому проезду, а место, где стояло село (ныне там Тушинская детская городская больница) — по улице Героев-Панфиловцев; между ними лежит улица Саломеи Нерис, ведущая к мосту через Сходню.

Предыстория

Долина Сходни непосредственно к югу от Братцева была довольно плотно заселена с древнейших времен, о чём свидетельствуют угро-финские городища раннего железного века (дьяковская культура, рубеж н. э.): Тушинское у Сходненской чаши и два Спас-Тушинских за Спасом. Впоследствии на место дьяковцев пришли славяне, оставившие неподалеку от Братцева, в частности, курганные могильники XI—XIII веков. Будущее Братцево представляло собой непосредственные окрестности этих дьяковских, а затем славянских поселений.

Ранняя история

Братцево возникло на землях, входивших в административный округ «Горетов стан» (в XIV веке — «Горетова волость», с центром на реке Горетовка[3][4][5][6]) и с 1332 года принадлежавших потомкам боярина Родиона Несторовича, который спас Ивана Калиту в битве под Переяславлем, а затем, будучи назначен наместником московской половины Волока Ламского (Волоколамска), присоединил также и новгородскую половину города. За что получил от Ивана Калиты село Коробово (Тушино) с окрестностями. Сын последнего Ивана Родионович Квашня, участник Куликовской битвы, дал свое имя роду Квашниных, владевшему этими землями до конца XVI века.

Братцево впервые упоминается в духовной грамоте Данилы Григорьевича Квашнина-Фомина (1565 год), завещавшего его жене Анне Фоминой, с тем чтобы по её смерти село было передано Троице-Сергиевому монастырю, а холопы отпущены на волю. По пострижении последней в 1569 году село перешло монастырю, но в 1572 году было выкуплено у него постельничим (впоследствии опричным боярином) Дмитрием Ивановичем Годуновым, дядей Бориса Годунова, чей двор находился в Путилкове (на противоположном берегу Братовки). При Лжедмитрии I Д. И. Годунов был казнен, а село отписано в дворцовое ведомство. Во время Смутного времени село окончательно запустело, и в 1618 году как «Горетова пустошь» было пожаловано дьяку Александру Иванову. В 1623 году передано астраханскому воеводе А. И. Зубову. В это время, по-видимому, была перестроена трёхколёсная мельница на Сходне, упомянутая ещё в духовной Д. Г. Квашнина-Фомина.

Село Братцево при Хитрово и Нарышкиных

Колокольня церкви Покрова (не сохранилась). Фото 1911 года

Колокольня церкви Покрова (не сохранилась). Фото 1911 года

С 1657 года владельцем Братцева был дворецкий и оружейничий царя Алексея Михайловича, боярин Богдан Матвеевич Хитрово, известный как основатель Симбирска. При нём были поставлены двор боярский с хозяйственными пристройками, дворы крепостных крестьян и две мельницы на р. Сходне. Им же построена сохранившаяся каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы с приделом Алексея-человека Божьего, очевидно в честь небесного покровителя царя (1672). Потир, дискос и вкладная книга боярина Хитрово из этой церкви с 1924 г. хранятся в Оружейной палате[7]. Вход в церковь был через шатровую колокольню, на которой были устроены «боевые часы с указным кругом»; церковь была украшена изразцовым полихромным фризом и керамическими фигурами херувимов в кокошниках здания. Изнутри, она была отделана лучшими мастерами Оружейной палаты, во главе которой стоял тогда Хитрово. Согласно описи 1678 года, в Братцеве числились: «Церковь каменная, двор попа, дьячок, пономаря два; двор боярский и около двора задворных деловых, крепостных людей русских и иноземцев 37 человек, при мельницах 13 человек и 3 человека русских и иноземцев». Следует отметить, что боярский двор стоял не на месте нынешней усадьбы, а в полукилометре от неё, рядом с церковью и деревней (то есть у нынешней детской больницы); на холме же, где расположена современная усадьба, вплоть до начала XIX века рос лес, спускавшийся к самой реке Сходне.

По смерти Хитрово в 1680 году — Братцево отошло его вдове Марии Ивановне, при которой там числилось «24 двора крестьянских и бобыльских, людей в них 49 человек». Со смертью последней в 1693 году причислено к Дворцовому приказу, в 1695 году передано Кириллу Алексеевичу Нарышкину (родственнику Петра I по матери, впоследствии московскому губернатору). В 1704 году в Братцеве, кроме «двора вотчинникова», состояли «двор конюшенный, в нем 7 человек, задворных 5 дворов, в них 22 человека». Однако через несколько лет конюшенный двор запустел, а задворных осталось только 9 человек, так как 15 из них за это время были взяты в солдаты. Сын Кирилла Алексеевича, генерал-аншеф Семен Кириллович Нарышкин в 1754 году продал Братцево своим сестрам Авдотье и Наталье, у которых в 1780 году имение выкупил их племянник по матери граф Александр Сергеевич Строганов, известный как один из самых богатых и расточительных вельмож екатерининской эпохи.

Село в конце XVIII — первой половине XIX века

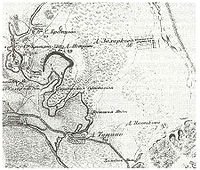

Братцево и окрестности на топографической карте Москвы 1818 года. Впервые показаны раздельно село Братцево и сельцо (усадьба) Братцево

Братцево и окрестности на топографической карте Москвы 1818 года. Впервые показаны раздельно село Братцево и сельцо (усадьба) Братцево

Граф А. С. Строганов купил его для своей жены Екатерины Петровны (урожд. Трубецкой), у которой как раз в это время завязался роман с отставным фаворитом Екатерины II, генерал-адъютантом Иваном Николаевичем Римским-Корсаковым; роман завершился скандальным разводом Строгановых, причём Екатерина Петровна получила в собственность Братцево, где жила со своим гражданским мужем до смерти в 1815 году. В последние годы она была частично парализована («лишилась движения ног»), что однако никак не повлияло на её по-прежнему блестящие умственные способности. В Братцеве провел несколько лет и её сын П. А. Строганов, отозванный Екатериной из Парижа и сосланный в деревню за свои якобинские увлечения.

Существующую ныне усадьбу в стиле классицизма обычно связывают с именем Строганова, хотя последний, в реальности, владел Братцевым очень короткое время задолго до постройки усадьбы (и вообще купил её едва ли не специально как «отступное» жене). В «Экономических примечаниях» 1800 года в Братцеве отмечен лишь «дом господский деревянный». Как считается теперь, усадьбу построил Римский-Корсаков сразу после Отечественной войны, в 1813—1815 годах. Архитектором предположительно был А. Н. Воронихин. В частности, отмечают, что главный круглый зал дома, с колоннами и маленькой лестницей на хоры, напоминает Минеральный кабинет Строгановского дворца в Петербурге, построенного при участии Воронихина. До настоящего времени сохранились двухэтажный главный дом (крестообразный, с портиком и увенчанный бельведером с куполом — по образцу виллы Ротонда Палладио); 10-колонная беседка-ротонда «Миловид» («храм Екатерины II»), флигель и парк английского (пейзажного) типа. Сохранившиеся ампирные росписи сделаны несколько позже, в 1830—1840-х годах.

Римский-Корсаков умер в 1831 году, незадолго до смерти (1828) передав Братцево по дарственной записи своему внебрачному сыну (от Строгановой) полковнику Василию Николаевичу Ладомирскому. Последний в 1833 году перестроил церковь, в которой и был похоронен (могила сохранилась). По смерти Ладомирского в 1847 году, его вдова Софья Федоровна (урождённая княжна Гагарина, дочь первой русской воздухоплавательницы П. Ю. Гагариной-Кологривовой) передала Братцево своему отчиму Петру Александровичу Кологривову. В 1852 году Братцево вернулось к ней, а по смерти (1858) досталось её сыну, поручику Петру Васильевичу Ладомирскому, который в свою очередь уступил Братцево с 96 ревизскими душами своей сестре графине Софье Васильевне Апраксиной. В это время (1852) в Братцеве числилось 25 крестьянских дворов и 168 жителей.

Летом 1866 года в селе жил И. И. Шишкин. На основе этюдов, написанных в Братцеве, он в 1869 г. закончил картину «Полдень. Окрестности Москвы», которая принесла ему известность и была приобретена П. М. Третьяковым.

Общий вид усадьбы в Братцево. Акварель А.Кузнецова, 1810

Общий вид усадьбы в Братцево. Акварель А.Кузнецова, 1810

Село в конце XIX — начале XX века

Последним владельцем Братцева был директор Исторического музея, егремейстер двора князь Николай Сергеевич Щербатов[8]. При нём была построена водонапорная артезианская башня (1898), сохранившаяся до сих пор, каретно-ремонтные сараи (ныне гаражи), устроено телефонное сообщение с Москвой, открыта начальная церковно-приходская школа (1888). В 1891 году была заново расписана церковь в стиле XVI века палехскими иконописцами Иваном и Дмитрием Париловыми[9]. Окрестности Братцева были застроены дачами, которые Щербатов выгодно сдавал. В селе в это время (по переписи 1898 года) насчитывалось 49 дворов и 209 жителей; при этом 6 семей оставили село и числились отсутствующими, в 15 дворах не было ни коров, ни лошадей, 6 семей не обрабатывали свою землю, 11 нанимали для её обработки соседей, имеющих лошадей и инвентарь. Во всех домах женщины вязали на продажу изделия из шерсти, мужчины занимались столярным промыслом и уходили в город на заработки.

В 1879 году на противоположном селу берегу Сходни, на месте мельницы была построена суконная фабрика Ивана Никандровича Сувирова, жившего тут же (фабрика была перенесена из Иванькова; с 1915 г. принадлежала полковнику Димитрию Деомидовичу Хутареву). На фабрику не принимались местные крестьяне, так как фабрикант стремился, чтобы рабочие находились от него в абсолютной зависимости. На этой фабрике в 1885 году произошла одна из первых в России рабочих забастовок; в 1905 году забастовщики ежедневно устраивали митинги перед домом Сувирова.

В 1908 году название «Братцево» было дано станции Окружной железной дороги, которая, однако, находится далеко от села.

Братцево в советское время

В 1917 году население Братцева и соседних сел было настроено достаточно радикально: так, в августе на выборах в Московское уездное земство в Путилкове за большевиков было подано 95 голосов, за блок меньшевиков и эсеров — 37[10]. Сразу же после Февральской революции между Хутаревым и рабочими его фабрики возник ожесточенный конфликт. Хутарев пытался объявить локаут, но фабричный комитет взял управление фабрикой в свои руки; отказ Хутарева выплатить зарплату привел к тому, что рабочие заперли его в сарае и отпустили, лишь когда его жена привезла из Москвы деньги. Новый конфликт возник в ноябре 1917 года, когда Хуторев отказался пустить на фабрику вернувшихся после Октябрьских боев в Москве местных рабочих-красногвардейцев; в результате он был снова арестован, но бежал и более не появлялся, а фабрика перешла под управление рабочих. Щербатов сразу же после Октябрьского переворота добровольно передал усадьбу государству, но при этом активно добивался её охраны как памятника истории и культуры[11].

Поначалу в усадьбе были устроены ясли и школа первой ступени, но в 1919 году организован музей, действовавший до 1922 года. После его ликвидации, часть предметов из Братцева была передана в Ново-Иерусалимский музей, где погибла во время войны[7][7]; усадьба же была отдана под дом отдыха Реввоенсовета, а на базе помещичьего хозяйства — создан совхоз Реввоенсовета. В 1924 году, совхоз был передан Всесоюзному институту прикладной ботаники и новых культур, и на базе совхоза были создана Братцевская опытная станция новых культур (с 1925 года). При этом усадьба пришла в упадок, церковь лишилась колокольни (снесена в 1928 году) и вскоре была закрыта; в ней устроена фабрика по производству красителей, затем склад (богослужения в церкви возобновились в 1993 году). В середине 1930-х годов на усадьбу, оказавшуюся рядом с Аэродромом полярной авиации в Захарково, обратил внимание Отто Юльевич Шмидт. По инициативе последнего, она была передана под дом отдыха Главсевморпути; при этом, в 1936 году к старому дому пристроили одноэтажные крылья с флигелями, перед домом возвели фонтан, а рядом возвели процедурный корпус (архитектор А. Б. Варшавер). Впоследствии в усадьбе располагался Дом отдыха работников сцены (ныне Дом отдыха Союза театральных деятелей). На противоположном берегу Сходни образовался рабочий поселок Ново-Братцево (при фабрике, в 1927 году получившей название «Победа труда»). В послевоенные годы в Братцеве работали немецкие военнопленные; сохранились два построенных ими двухэтажных дома.

Братцево в черте Москвы

С постройкой МКАД в 1960 году Братцево находится в черте Москвы. В 1969 году проведена трамвайная линия и устроено трамвайное кольцо[12]. В 1980 году снесена деревня, и на её месте построена Тушинская детская больница. В 1985 году в черту Москвы вошло и Ново-Братцево, административно отнесенное к району Митино. В 1995 году название «Братцево» вновь получило отражение в городской топонимике: проезд позади детской больницы, ведущий к церкви (бывшая сельская улица), был официально назван Братцевской улицей. В 2008 году на этой улице построен коттеджный комплекс «Братцево». Тогда же началось строительство второй очереди малоэтажной застройки, по левой стороне Братцевской улицы.

2 июня 2000 года в Братцеве разбился на вертолете известный офтальмолог С. Н. Фёдоров. Близ места его гибели (ул. Саломеи Нерис, 14) поставлена часовня и памятный знак (на углу ул. Саломеи Нерис и Братцевской ул.).

В настоящий момент в усадьбе проводятся реставрационные работы и благоустройство территории.

Усадьба Братцево в акварелях А.Кузнецова (1810-е гг.)

Галерея

-

Этюд И. И. Шишкина «Полдень. Окрестности Москвы. Братцево» (1866). Судя по тому, что на горизонте не видно застройки, изображены восточные окрестности села — район современной улицы Героев Панфиловцев (см. карту того времени[13]). Вид, положенный в основу картины 1869 г. — с той же точки, но в обратном направлении.

-

Картина И. И. Шишкина «Полдень. Окрестности Москвы.» (1869) Написана на основе братцевских этюдов. Видимо, вид на село примерно с той точки, с которой написан предыдущий этюд; видны колокольня и речка Братовка

Примечания

- ↑ Сходненская чаша

- ↑ Захарково

- ↑ История храма Святых Бессеребренников Космы и Дамиана в Космодемьянском

- ↑ Химки — один из молодых городов Подмосковья.

- ↑ Игорь Быстров. Горетов стан

- ↑ Здесь начиналась Москва

- ↑ 1 2 3 Культурные ценности — жертвы войны

- ↑ Щербатов Николай Сергеевич

- ↑ Династия Париловых до 1917 года

- ↑ Ново-Братцево

- ↑ Поречье. Год 1918-й

- ↑ Братцево

- ↑ Тушино на карте Шуберта, 1860 год

Ссылки

Братцево на Викискладе? - Сергей Кузнецов. Братцево

- Е. Н. Мочульский. Красногорская земля.

- Страница, посвященная усадьбе Братцево.

- О. В. Мосин. Братцево. История старинной усадьбы.

- Светская летунья.

- Еще одна страница из жизни владельцев Братцева.

- Памятные книжки Московской губернии.

- Усадьба Братцево.

- Усадьба Братцево.

- Усадьба Братцево.

- Братцево в словаре «Имена московских улиц».

- Москва. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве.

- Великий русский художник Шишкин в Братцево

- Братцево. История старинной усадьбы

- Братцево — самая неизвестная московская усадьба.

- Усадьбе «Братцево» вернут парк и яблоневый сад

- Усадьба Братцево. Интерьеры

Литература

- Кузнецов С. О. Братцево // Наше наследие. — 2002. — № 61. — С. 39. [1]

- Кузнецов С. О. Дворцы и дома Строгоновых. Три века истории. — М-СПб.: Центрполиграф, МиМ-Дельта, 2008. — 319 с. — ISBN 978-5-9524-3471-4.

- Кузнецов С. О. Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари. — М-СПб.: Центрполиграф, 2012. — 558 с. — ISBN 978-5-227-03730-5.

Ссылки

Фотографии

Карты

Усадьбы Москвы Царские Загородные Алтуфьево • Братцево • Васильевское (Мамонова дача) • Воронцово • Грачёвка (Ховрино) • Знаменское-Садки • Космодемьянское • Кузьминки • Кусково • Люблино • Михалково • Останкино • Петровско-Разумовское • Покровское-Стрешнево • Дача Строганова • Троице-Лыково • Узкое • Черёмушки-Знаменское • Ясенево

Городские Апраксиных — Трубецких • Баташевых • Барышникова • Высокие Горы • Гагарина • Губина • Давыдова • Демидовых • Долгова — Жемочкина • Клаповской • Небольсиной • Мусина-Пушкина • Муравьёвых-Апостолов • Остермана • Охотниковых • Разумовского • Татищев • Хрущёвых-Селезнёвых

Исчезнувшие Аршиновский парк • Бирюлёво • Богородицкое • Богородское-Воронино • Большое Голубино • Воробьёво • Гиреево • Голицына • Загорье • Ивановское • Коньково-Сергиевское • Коньково-Троицкое • Коньково-Троицкое • Косино • Коробовские сады • Куркино • Леоново • Лефортово • Малое Голубино • Медведково • Перово • Полуденовка • Преображенское • Раево • Салтыковых • Свиблово • Студенец • Троекурово • Троицкое-Черёмушки • Усадьба Трубецких в Хамовниках • Фили (Покровское) • Черкизово • Чесменская дача • Шаболово

Исторические местности и районы в Москве Исторические местности Правый берег

реки Москвы:Бабий городок • Бережки • Воробьёвы горы • Даниловка • Дорогомилово • Замоскворечье • Кадаши • Канатчиково • Кожевники • Котлы • Красный луг • Поклонная гора • Потылиха • Сетунь • Татарская слобода

Остров Балчуг: Балчуг • Берсеневка • Болото • Садовники

Левый берег

реки Москвы

до Яузы:Балкан • Боровицкий холм • Бутырки • Бутырский хутор • Ваганьково • Васильевский луг • Всехсвятская роща • Девичье поле • Ермакова роща • Жабенский луг • Занеглименье • Зарядье • Ивановская горка • Кашенкин луг • Кошельная слобода • Красное село • Кулишки • Кучково поле • Лужники • Лихоборы • Миусы • Новинское • Октябрьское поле • Печатники • Подкопаево • Пресня • Самотёка • Серебряники • Серебряный Бор • Соломенная сторожка • Сущёво • Сыромятники • Тестово • Три горы • Усачёвка • Хамовники • Хитровка • Ходынское поле • Церковная горка • Ширяево поле • Ямское поле

Левый берег

реки Москвы

за Яузой:Арбатец • Анненгофская роща • Благуша • Введенские горы • Елохово • Заяузье • Красный холм • Лефортово • Лосиный Остров • Немецкая слобода • Перерва • Рогожка • Рубцово-Покровское • Симоново • Соколиная гора • Сукино болото • Таганка • Тюфелева роща • Швивая горка

Исторические районы Районы в пределах

исторических стен

и валов:Кремль • Китай-город • Белый город (в пределах Бульварного кольца) • Земляной город (в пределах Садового кольца) • территория в пределах Камер-Коллежского вала

Исторические районы,

названные по

населённым пунктам:Алексеевское • Братцево • Бутово • Дангауэровка • Дубровка • Измайлово • Карачарово • Кудрино • Медведково • Тушино • Фили • Черкизово • Чертаново

Районы массовой

жилой застройки:Алёшкино • Бабушкин • Бескудниково • Бибирево • Бирюлёво • Вешняки-Владычино • Волхонка-ЗИЛ • Гольяново • Дегунино • Ивановское • Ленино-Дачное • Медведково • Новые Кузьминки • Орехово-Борисово • Отрадное • Тушино • Фили-Мазилово • Химки-Ховрино • Хорошёво-Мнёвники • Юго-Запад: Беляево-Богородское • Давыдково • Зюзино • Коньково-Деревлёво • Матвеевское • Новые Черёмушки • Тёплый стан • Тропарёво • Черёмушки • Чертаново • Ясенево • Южное Измайлово

Категории:- Исторические районы в Москве

- Усадьбы Москвы

- Тушино

Wikimedia Foundation. 2010.