- Создание Югославии

-

Югосла́вия была этатистской идеей среди южных славян, которая подразумевала создание единого государства, объединяющего все славянские народы Балкан (за исключением Болгарии). Идея была осуществлена в 1918 году после распада Австро-Венгерской империи и при создании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. В 1929 государство было официально переименовано в Королевство Югославия[1].

Содержание

Предыстория

См. также: ИллиризмПервая идея южнославянского государства зародилась ещё в XVII веке на территории Славонии и Хорватии. Она была развита хорватскими философами, которые считали, что единственное, что поможет славянам восстановить потерянную свободу после долгих веков иноземного ига, это объединиться в одно целое и освободиться от тирании и диктатуры. Идея Великой Иллирии поддерживалась интеллигенцией и многими политиками Хорватии. Движение стремилось создать государство, которое охватит все земли южных славян (а также некоторые неславянские земли). Сильное развитие движение получило лишь в конце XIX века, по большому счёту это случилось благодаря ослаблению цензуры, которая раньше строго запрещала пропагандировать идеи национальных государств.

После Берлинского конгресса от турецкой власти освободились Сербия, Черногория и Болгария. Это дало надежду и другим славянским народам, находившимся на территории Австро-Венгрии. В 1909 году в состав Австро-Венгрии вошла Босния.

В 1906 году румын по национальности Аурел Попович издал книгу Соединённые Штаты Великой Австрии, в которой выдвинул идею федерализации империи. Он писал: «времени осталось немного. Все народы монархии […] ожидают спасительных шагов императора. Это решающий исторический момент: сохранится или погибнет империя Габсбургов? Пока всё ещё можно исправить и сохранить»[2]. Южным славянам, как и прочим народам империи, планировалось предоставить автономию. Хоть его предложение и не было принято габсбургским императором, он был источником вдохновения для мирных переговоров в конце Первой мировой войны.

Югославянский комитет

В начале Первой мировой войны (1914) некоторые славянские политические деятели Габсбургской империи, включая Анте Трумбича, Ивана Мештровича, Николу Стоядиновича и других, эмигрировали за границу. В Лондоне югославянские политики сформировали комитет (30 апреля 1915), с целью представлять интересы южных славян Австро-Венгрии.

Югославянский комитет начал сбор средств среди южных славян, особенно проживавших в Америке. «Югославами», которые связывали себя с движением по созданию единого государства, были словенцы, хорваты, и сербы. Основными сторонниками комитета были высланные из Австро-Венгрии югославы, проживавшие в Великобритании и Северной Америке. Влияние комитета позволяло его членам высказывать своё мнение иностранным правительствам, которые при постоянном ослаблении Австро-Венгрии воспринимали комитет всё более и более серьёзно.

Помимо того, что основной целью комитета было объединение габсбургских земель южных славян с Королевством Сербия, которое было тогда независимым, его более срочной задачей было предотвратить присоединение к Италии Истрии и Далмации. В 1915 Антанта вовлекла Италию в войну обещанием значительных территорий в обмен на её участие. По секретному Лондонскому договору обещанные территории включали Истрию и большую часть Далмации, где тогда проживало много итальянцев.

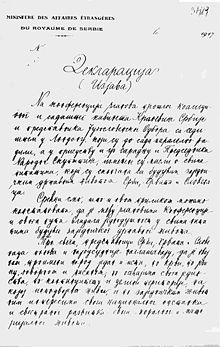

Корфская декларация

Сербский парламент, которому в ходе войны пришлось покинуть страну, начал заседать на острове Корфу (1916). 20 июля 1917 председателем Совета министров Сербии Николой Пашичем и председателем Югославянского комитета Анте Трумбичем была подписана Корфская декларация. Она послужила основой для создания будущего послевоенного югославянского государства. В преамбуле сообщалось, что сербы, хорваты и словенцы «одинаковы по крови, по языку, по культуре, по чувству единства, по безграничности и целостности собственных земель, а также по общим жизненным интересам», однако вопрос о правах национальных меньшинств (македонцев, албанцев, венгров) описан не был. Единое государство было задумано как конституционная монархия, возглавляемая сербской династией Карагеоргиевичей[3].

Государство Словенцев, Хорватов и Сербов

См. также: Распад Австро-Венгерской империиАвстро-Венгерская империя распалась. 6 октября 1918 Национальный совет словенцев, хорватов и сербов взял власть в свои руки, заняв Загреб. Таким же образом без кровопролития Национальный совет взял под свой контроль все югославянские земли в составе Австрии. 29 октября 1918 года легитимный парламент Королевства Хорватия и Славония объявил о разрыве 816-летней унии с Королевством Венгрия и о вхождении Хорватии в уже действующее ГСХС[4][5]. На следующий день парламент Королевства Венгрия также поддержал разрыв отношений с Хорватией и Славонией[6], что сделало выход страны из Габсбургской монархии полностью легитимным. Однако вскоре в стране начался политический кризис. К середине ноября из повиновения центральным властям вышли 12 местных органов самоуправления, в Баня-Луке была создана самостоятельная республика, а в ряде районов воцарилось полное безвластие. Большое беспокойство Народного веча вызывала необеспеченность границ. В Далмации итальянские войска захватывали одну территорию за другой, ссылаясь на лондонский договор, на границе Словении и Австрии сосредоточивались австрийские войска, в Банате — венгерские воинские части. 5 ноября 1918 Государство Словенцев, Хорватов и Сербов обратилось за помощью к Сербии[7][8]. 24 ноября 1918 Народное вече после долгих споров приняло решение об объединении ГСХС с Сербским Королевством и о посылке в Белград представительной делегации.

1 декабря 1918 после встречи властей ГСХС и Сербии в Белграде состоялось объединение этих государств. Незадолго перед этим сербская армия заняла Воеводину. К Сербии была присоединена часть территории никем не признанной республики Банат (другая её часть досталась Румынии), и часть непризнанной Сербско-Венгерской Республики Баранья-Байя.

Королевство Сербия

В ходе Сербской кампании 1915 года Сербия потерпела сокрушительное поражение. Центральные державы полностью оккупировали её территорию. Восстановленная на Корфу сербская армия вновь вступила в войну на Салоникском фронте совместно с силами Антанты (1917). Сербские и французские войска нанесли поражение болгарским и австро-венгерским силам в Вардарской долине. 30 сентября 1918 года Болгария сдалась.

После падения Австро-Венгрии сербские вооружённые силы быстро завладели всей сербской территорией, а также Вардарской Македонией, Черногорией, Банатом, Бачкой и Бараньей, и Сремом, но остановились у границ других габсбургских территорий, отошедших к Государству словенцев, хорватов и сербов, ожидая официального союза между ним и Сербией. За три дня, 24, 25 и 26 ноября к Королевству Сербия были присоединены Срем, Банат, Бачка и Баранья и Королевство Черногория, в каждом из которых до этого были собственные администрации.

Срем

После развала Австро-Венгрии Срем стал частью вновь созданного Государства словенцев, хорватов и сербов. 29 октября 1918 парламент Королевства Хорватия и Славония разорвал отношения с Веной и Будапештом. 5 ноября 1918 Земун призвал Сербскую Королевскую Армию защитить город от Центральных держав. 24 ноября местный парламент, составленный из представителей разных частей Срема, собрал Национальный совет в Руме. Жители западного Срема, населенного преимущественно хорватами, не были представлены на этой ассамблее. Национальный совет, опасаясь, что объединения не произойдёт, а Загреб промедлит, решил принять участие в создании нового южнославянского государства и провозгласил объединение с Сербией.

Банат, Бачка и Баранья

См. также: Республика БанатСм. также: Сербско-Венгерская Республика Баранья-Байя Регионы присоединенные к Королевству Сербия

Регионы присоединенные к Королевству Сербия

После поражения Центральных держав и предстоявшего краха Австро-Венгрии, централизованная система власти в стране была уничтожена, и власть на местах с лета 1918 оказалась в руках у местных самопровозглашенных народных советов. В Нови-Саде был создан «Сербский Национальный Комитет», который вскоре создал свои отделения в регионах Банате, Бачке и Баранье, с целью создать предварительную администрацию этих регионов. Комитет стремился объединить не только сербов в регионе, но и других славян, в особенности буневцев. Для выполнения своих целей комитет создал собственные вооруженные силы под названием «Сербская Национальная Гвардия». Опасаясь, что их силы слишком малы, 5 октября 1918 местная администрация Панчево обратилась к Сербии с просьбой о защите.

1 ноября 1918 года Социал-демократическая партия в Тимишоаре провозгласила независимость Республики Банат, пытаясь представить его как мультиэтничный регион, который не может принадлежать только Сербии или Румынии. 4 ноября 1918 Банатский народный совет организовал военизированные отряды с целью установить контроль над всей территорией республики, но это ему так и не удалось. 15 ноября сербские войска вошли в Банат c запада, а румынские с востока, и республика прекратила своё существование, поделённая между двумя странами. Бачка и часть Бараньи находились под контролем местных предварительных администраций, которые, приветствуя сербскую армию, обратились к правительству Сербии с просьбой окончательно установить контроль на землями Войводины и изгнать оттуда остатки венгерской администрации.

25 ноября 1918 была сформирована «Великая народная ассамблея сербов, буневцев и других славян Баната, Бачки и Бараньи» из 757 представителей, избранных в 211 муниципалитетах, в том числе 578 были сербов, 84 буневцев, 62 словака, 21 русин, 6 немцев, 3 шокца, 2 хорвата и 1 венгр. В этом парламенте были представлены два течения: радикальное и демократическое. Более слабое демократическое течение желало связей с Загребом и Государством словенцев, хорватов и сербов, и как славянская часть бывшей Австро-Венгрии, они хотели установить отношения с Королевством Сербия. Они настаивали на единстве всех югославов и отмене внутренних этнических границ. Радикалы во главе с Яшей Томичем считали, что три народа имеют разную культуру и традиции. Несмотря на то, что создние Югославянского государства представлялось неизбежным, эти народы не могли, по мнению радикалов, считаться единой общностью. Они стремились сперва объединить все сербские территории. В конце концов, из опасения, что не объединившись с Сербией, Войводина останется одна, победило радикальное течение и регион был присоединён к Сербии.

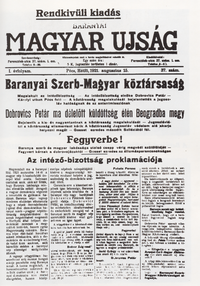

Венгерская газета о провозглашении Бараньи-Байи

Венгерская газета о провозглашении Бараньи-Байи

После провозглашения Королевства СХС национальный совет избрал своих собственных членов Временного национального представительства сербов, хорватов и словенцев. Баранья же стала укрытием для коммунистов и других политических беженцев, скрывающихся от белого террора Миклоша Хорти. Согласно Трианонскому договору большая часть Бараньи отходила к Венгрии, это привело к протестам населения и стало причиной провозглашения Сербско-Венгерской Республики Бараньи-Байи художником, сербом по национальности, Петром Добровичем. Республика просуществовала несколько дней, 25 августа 1921 года она подверглась вторжению и была анексирована Венгрией, в соответствии с границами определенными Трианонским договором. Договор также оставил за Венгрией некоторые северные территории, находящиеся под контролем Сербии, c проживаемым в нём южнославянским меньшинством. С другой стороны значительное количество немецкого и венгерского населения оставалось в пределах КСХС. Центральный Банат оставался за Румынией, регион был разделен по принципу этнического большинства, оставляя тем самым румынское меньшинство в Югославии и сербское меньшинство в Румынии. Регион БББ оставался отдельным субъектом до 1922 года, когда была принята новая администрация и унитарная система управления государством. Регион был разделен на административные зоны: Бачка (с центром в Новом Саде), Белград и Подунавье (центр в Смедерево). Когда в 1929 году было провозглашено Королевство Югославия, большая часть региона стала частью Дунайской бановины, с малой частью отходящей столице Белград.

Королевство Черногория

См. также: Подгорицкая скупщина и Королевство ЧерногорияСамо государство Черногория изначально было создано под влиянием идей объединения всего сербского народа в единую Великую Сербию. Это делало государство более консервативным в своей политике, по сравнению с другими частями будущей Югославии. В 1907 году в Черногории был создан парламент, первой политической партией которого стала Народная партия, придерживающаяся курса на сближение и объединение южнославянских народов, совместно с объединением всех сербских земель. В 1914 году Никола I Петрович заключил союз с Королевством Сербия и стал инициатором объединительного процесса, который был прерван вскоре начавшейся Первой мировой войной.

Королевство Черногория (1910—1918)

Вступившая в войну для содействия эвакуации сербской армии в Грецию, Черногория была полностью оккупирована австро-венгерскими войсками в начале 1916 года. Король Никола I подписал указ о демобилизации армии и покинул страну. Сербия и другие союзные страны признавали правительство Николы I в изгнании как единственно легитимное. Весной 1916 года король назначил премьер-министром страны Андрию Радовича, который находился вместе с ним в изгнании, но через два месяца, 17 января 1917 года, тот подал в отставку из-за неприятия королём проекта объединения Сербии и Черногории. 4 марта 1917 года, в Женеве, Андрия Радович создал Черногорский комитет национального объединения, который будет полностью поддержан сербским правительством Николы Пашича.

В 1918 году союзные страны выбили австрийские войска из Черногории, и Сербия установила там собственный режим. 15 октября 1918 года сербское правительство дало Черногорскому комитету национального объединения указ: в кратчайшие сроки разработать полный план объединения двух государств. При этом велев оккупационному правительству пресекать всякую агитацию о восстановлении Черногорского государства[9]. Через 10 дней, согласно новому закону о выборах, комитет принял решение провести всенародные выборы в парламент.

Закон противоречил черногорской конституции, лишал власти действующий парламент, 2/5 которого на момент находились не в Черногории, и отменял решение короля Николы I Петровича, который также находился за границей, о том, что парламент должен был начать свою работу сразу же при наступлении перемирия[10]. Официальной причиной новых выборов было названо отсутствие в стране значимой части парламентариев[10]. Выборы были проведены без списков голосующих[11], единственными наблюдателями были представители из Сербии[10]. Новоизбранная Подгорицкая скупщина 26 ноября 1918 года объявила о свержении действующего короля и всей династии Петровичей, в пользу Карагеоргиевичей и короля Сербии Петра I. Было объявлено об объединении с Сербией и, как следствие, присоединение к Корфской декларации о создании единого Югославянского государства[12].

Международные отношения

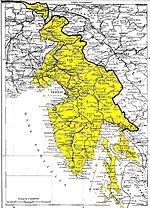

Карта Югославии на 1919 год, показывающая границы государства по мнению Лондонского института географии, карта составлена до заключения Трианонского договора и поэтому отображала лишь временные границы.

Карта Югославии на 1919 год, показывающая границы государства по мнению Лондонского института географии, карта составлена до заключения Трианонского договора и поэтому отображала лишь временные границы.

Король Александр I Карагеоргиевич

Король Александр I Карагеоргиевич

Объединение Королевства Сербии и Государства словенцев, хорватов и сербов создало Королевство сербов, хорватов и словенцев — новое балканское государство с неопределенными границами, которые оно стремилось расширить. Такие же цели были и у других членов Антанты на Балканах (Греция и Румыния), собственные интересы в регионе были также у Италии.

В 1919 году Румыния выдвинула войска к границе с Югославией, для анексии сербской части Баната, что привело к частичной мобилизации сербской армии[13]. Под давлением великих держав Сербия и Румыния все же достигли компромисса. Югославия считала, что была обделена во время решения проблемы Баната. Недовольство правительства страны также вызывали незаслуженные греческие завоевания, полученные ей по окончании войны[14].

В 1921 году, в союзе с Грецией[15], Югославия начала вести боевые действия против Албании[16], которые закончились, как только в Албании произошла проюгославская революция и установление протектората Лиги Наций[17].

Одновременно с этим кризисом Югославия вместе с другими странами Малой Антанты послала ультиматум Королевству Венгрия. Страны Малой Антанты были готовы объявить стране войну, в случае возвращения на её престол габсбургского монарха Карла I[18].

Союз новосозданного государства, Румынии и Греции, в 1922 году развернет против Болгарии ту же кампанию, что недавно предпринимала против Албании, мстя ей тем самым за ущерб, нанесенный им во время Первой мировой войны[19].

10 октября 1920 года в Каринтии был проведён референдум, согласно которому 59,1 % проголосовавших в славянской части региона (нем. Zone A) высказались за оставление региона в составе Первой Австрийской Республики.

Италия

См. также: Венеция-ДжулияДалматинский портовый город Задар (Зара) и несколько островов Далмации были отданы Италии. Город Риека (Фиуме) должен был стать Свободным городом, но вскоре был оккупирован итальянским поэтом и революционером Габриэлем Д’Аннунцио, в городе была провозглашена Республика Фиуме. Через 16 месяцев республика пала и снова был провозглашен Свободный город Фиуме. 27 января 1924 года Риека (Фиуме) была аннексирована Италией, согласно двустороннему договору между Югославией и Италией. Но спор о границе между государствами все же продолжился. Италия заявляла о своих правах на другие регионы адриатического побережья, которые большинство итало-венетского населения покинуло в 1919—1922 годах. В то время как Югославия требовала вернуть себе Истрию, часть бывшего Австрийского Приморья, которое было отдано после войны Италии, как часть бывшей Венецианской республики, и чьи города были населены преимущественно итальянцами, но сельское население оставалось преимущественно славянским (словенским и хорватским).

Последствия

Ситуация в Черногории

Свергнутый черногорский король Никола I Петрович

Свергнутый черногорский король Никола I Петрович См. также: Рождественское восстание и Белаши

См. также: Рождественское восстание и БелашиПрисоединение Черногории к Сербии с использованием при этом вооруженных сил привело к Рождественскому восстанию, которое вылилось в партизанскую войну и продолжалось долгие годы.

В качестве реакции на Подгорицкую скупщину, которая свергла Николу I и приняла решение о безусловном присоединении к Королевству Сербия, началось Рождественское восстание, поддерживаемое сторонниками независимости Черногории — зеленашами (серб. Зеленаши). Сторонники союза с Сербией (Белаши; серб. Бјелаши) помогали сербским властями в подавлении восстания. Против противников объединения государства начались репрессии[20][21].

Некоторые из групп зеленашей продолжали сопротивляться югославским властям вплоть до 1929 года.

Ситуация в Хорватии

С самого момента создания нового государства, между хорватскими и сербскими правящими кругами появились разногласия, непонимание и открытое противостояние. Степан Радич, глава Хорватской крестьянской партии был сторонником устройства Югославии как федеративной республики, в то время как сербское правительство определило унитарно-монархическое устройства страны[22]. Хорватии пришлось лишиться своих многовековых институтов, на которых и основывалась её государственность, как то сабор, жупанство и частное домобранство, что в 1921 году было закреплено Видованской конституцией.

Среди хорватской части общественности недовольство новым государством нарастало с самого начала, уже на четвёртый день после провозглашения создания Югославии — 5 декабря 1918 года граждане вышли на улицы Загреба требуя существования Хорватии как отдельного, независимого государства. Когда демонстрация присоединилась к двум полкам хорватского народного ополчения, власти в Загребе, во главе с комиссаром полиции Гргом Ангелиновичем, предприняли меры по подавлению восстания с помощью народной полиции и лояльных к новой власти моряков из Пулы, 13 человек было убито. Это событие позже стало известно как Прошинацкие жертвы.

В следующем 1919 году хорватские политики учредили в Париже Конгресс примирения, выступая за самоопределение хорватского народа, движение собрало подписи 157000 хорватов[23]. Хорватские депутаты, при поддержке Степана Радича, решили бойкотировать Белградскую Скупщину и основали в Загребе Хорватское народное заступничество, которое 8 декабря 1920 года, основываясь на праве самоопределение, провозгласило Хорватскую сельскую республику[24].

Ситуация в Македонии

В новоприсоединённых землях южной части Королевства СХС возник так называемый «македонский вопрос». Недовольная разделением региона Внутренняя македонско-одринская революционная организация (ВМОРО) начала вооруженную борьбу за создание Великой Македонии (объединение эгейской, пиринейской и вардарской)[25].

ВМОРО обвиняло Белградское правительство в политике денационализации и сербизации македонского населения[26]. Область Вардарской Македонии в Сербии называли «Южной Сербией» (неофициально) или «Вардарской бановиной». Язык македонских славян официально рассматривался как диалект сербскохорватского языка[27]. Притом этот южный диалект был запрещен к преподаванию, а его употребление в официальных кругах наказывалось[28].

В последующие годы в Вардарской Македонии правительство было вынуждено держать постоянные войска, чтобы те вели борьбу с македонскими и про-болгарскими националистами. В связи с этим в Македонии постоянно оказывалось давление на гражданское население, и Югославские власти преследовали тысячи человек подозревавшихся в сотрудничестве с Внутренней македонско-одринской революционной организацией[29].

Ситуация в Косово и Метохии

Преобладающее в регионе албанское население было против присоединения Косово к сербскому или югославскому государству. Сербские войска встретили вооруженное сопротивление со стороны албанских формирований - качаков. В том же 1918 году был основан Комитет народной защиты Косово, известный как Косовский комитет, который боролся за отделение территорий населенных албанцами (Косова, Метохии, западной Македонии и части Санджака) от новосозданного Королевства сербов, хорватов и словенцев и присоединения их к Албании[30]. Комитет сотрудничал с черногорской эмиграцией, поддерживающей свергнутого короля Николу, и македонским ВМРО, принимая также финансовую и оружейную помощь от Королевства Италия[30]. Последующие года были отмечены вооруженными столкновениями между сербской армией и жандармерией с албанскими качаками. После полного установления в регионе сербской администрации и отчасти военного режима, многие албанцы предпочли переселиться из Косово на историческую родину[31].

См. также

Примечания

- ↑ Holm Zundhausen, Pod teretom nerešenog nacionalnog pitanja

- ↑ Россия как необходимость//Я. Шимов

- ↑ СОЗДАНИЕ ЮГОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1918 г.:УРОКИ ИСТОРИИ

- ↑ ICL — Croatia Constitution

- ↑ Hrvatski sabor

- ↑ WIDE ANARCHY IN AUSTRIA — Revolutionary Mobs Parade in Capital and Cry’Down With Hapsburg.RAILROAD TO BERLIN CUTAll Lines Are Disorganized-Bands of Robbers and Deserters Caus …

- ↑ «ГОСУДАРСТВО СЛОВЕНЦЕВ, ХОРВАТОВ И СЕРБОВ»

- ↑ Ivo Banac:The National Question in Yugoslavia:Origins, History, Politics" published by Cornell University Press, 1984 pages 129-31

- ↑ Naredba srpskog generala Mišića od 19. decembra 1918. da se silom uguši svako agitovanje za restauraciju Kraljevine Crne Gore

- ↑ 1 2 3 Annihilation of a nation

- ↑ Niko Martinović: Crna Gora Biografski zapisi II Luča slobode i trajanja

- ↑ Unification of Montenegro and Serbia (1918) — Podgorica’s Assembly

- ↑ Warns Serbia May Fight Rumania

- ↑ Balkan nations are all at outs

- ↑ Report Greeks Invade Albania

- ↑ Albania will test the league’s power

- ↑ League decides to guide Albania

- ↑ Little Entente threatens Hungary

- ↑ Plan to round up Bulgars in Serbia

- ↑ Chicago Tribune 4. septembar 1919

- ↑ «Nekoliko stranica iz krvavog albuma Karađorđevića» (službeni izvještaj Vlade Kraljevine Crne Gore o zvjerstvima srpskih okupacijskih trupa u Crnoj Gori)

- ↑ Župnik Juraj Tomac i vlasti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1919.-1923.

- ↑ Hrvatska u Jugoslaviji

- ↑ Holm Zundhausen, Bosanski muslimani između Srba i Hrvata

- ↑ «Принос към историята на Македонската Младежка Тайна Революционна Организация», Коста Църнушанов, Македонски Научен Институт, София, 1996.

- ↑ The Real Face of Serbian Education in Macedonia (англ.). newspaper "Makedonsko Delo", No. 9 (Jan. 10, 1926), Vienna, original in Bulgarian. Архивировано из первоисточника 1 апреля 2012. Проверено 03. 08. 2007..

- ↑ Friedman, V. (1985) «The sociolinguistics of literary Macedonian» in International Journal of the Sociology of Language. Vol. 52, pp. 31-57

- ↑ By the Shar Mountain there is also terror and violence (англ.). newspaper "Makedonsko Delo", No. 58, Jan. 25, 1928, Vienna, original in Bulgarian. Архивировано из первоисточника 1 апреля 2012. Проверено 03. 08. 2007..

- ↑ Петъо Петров, «Македония. история и политическа съдба», том II, Издателство «Знание», София, 1998, str. 140—141.

- ↑ 1 2 Goran Antonić, Kosovski komitet i Kraljevina SHS u svetlu jugoslovenskih izvora 1918—1920

- ↑ Vojna enciklopedija, Beograd, 1972., knjiga četvrta, strana 654.

Литература

- The Birth of Yugoslavia, Volume I, Henry Baerlain, 1922, L. Parsons, London

- The Birth of Yugoslavia, Volume II, Henry Baerlain, 1922, L. Parsons, London

- Beiträge zur Banater Geschichte: Die Turbulenzen der Jahre 1918—1919 in Temeschburg by Richard Weber (нем.)

- Podgorička skupština by Mijat Šuković (серб.)

- The Corfu Declaration, 20 July 1917

- Yugoslav National Council’s Address to Prince Alexander of Serbia, 24 November 1918

- The First Yugoslavia: Search for a Viable Political System — by Alex N. Dragnich (Englisch)

- Prince Alexander’s Address to Yugoslav National Council, November 1918

Объединение национальных государств в Европе (XIX—XX вв.)  Италия

Италия 1815—1870 (

1815—1870 ( ++

++ +

+ +

+ +

+ )

) Румыния

Румыния 1859—1861 (+

1859—1861 (+)_ •_  +)_ •_

+)_ •_ ) •

) •  1918 (

1918 ( +

+ ) ¹

) ¹ Греция

Греция 1864 (

1864 ( +

+ ) •

) •  1912 (

1912 ( +

+ +

+ +

+ )

) Германия

Германия 1864—1871 (

1864—1871 ( +

+ +

+ +

+ +

+ ) •

) •  1935 (

1935 ( +

+ ) •

) •  1938 (

1938 ( +

+ ) ¹ •

) ¹ •  1939 (

1939 ( +

+ ) •

) •  1956 (

1956 ( +

+ ) •

) •

1990 (

1990 ( +

+ +

+ )

) Болгария

Болгария 1885 (

1885 ( +

+ )

) Югославия

Югославия 1918 (

1918 ( +

+ +

+ ) ¹

) ¹ Украина

Украина 1919 (

1919 ( +

+ )

) Польша

Польша 1922 (

1922 ( +

+ ) ¹

) ¹ Сербия

Сербия 1991 (

1991 ( +

+ +

+ ) •

) •  1992 (

1992 ( +

+ +

+ +

+ )

)Примечания: ¹ национальный характер оспаривается Категории:- Югославия

- История Сербии

- История Черногории

- История Македонии

- История Боснии и Герцеговины

- История Хорватии

- История Словении

- Политические процессы

Wikimedia Foundation. 2010.