- Западные кыпчаки

-

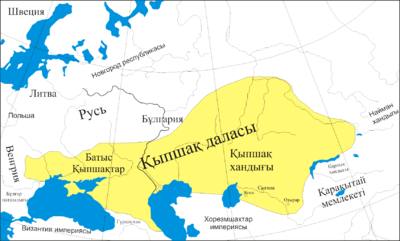

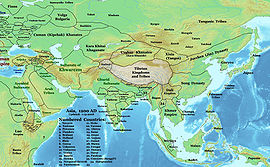

Карта Азии в XII веке, показывает половецкие земли и их соседей

Карта Азии в XII веке, показывает половецкие земли и их соседейПо́ловцы (в европейских и византийских источниках — кума́ны, в восточных источниках — кыпчаки́) — тюркоязычный кочевой народ, западная группа кыпчаков. В начале XI века из Заволжья продвинулись в причерноморские степи, вытеснив оттуда печенегов и огузов. Подчинив себе эти племена, половцы пересекли Волгу и дошли до устьев Дуная, таким образом став хозяевами Великой Степи от Дуная до Иртыша, которая и вошла в историю как Дешт-и-Кыпчак или, в русских источниках, Половецкая степь.

Содержание

Название

В настоящее время существует общепринятая версия происхождения названия и альтернативная, выдвинутая Е. Ч. Скржинской.

По традиционной версии этимологии русское название «половцы» происходит от др.-рус. половъ — «жёлтый»[1]. Половцы являлись потомками сары-кипчаков, то есть «жёлтых кипчаков», таким образом, это славянский перевод данного этнонима. Е. Ч. Скржинская отвергает эту версию, связывая происхождение названия с географическим местоположением «Половецкого поля». По её мнению, корень слова «половцы» — «полъ» («половина»). Жители правобережья Днепра, где находился Киев, так называли кочевников с левобережья, с «той стороны» — «оного полу»[2]. С другой стороны, в старочешском языке этот народ называется plavci, а в старопольском — plauci, что является неполногласным соответствием именно древнерусского «половый» (жёлтый) и не может соответствовать слову «полъ», где эффекта полногласия не было. Древненовгородское обозначение «люди с другой стороны» (Волхова), на которое ссылается Скржинская, имеет вид ониполовици, где, во-первых, есть указание на другую сторону — онъ полъ — а во-вторых, суффикс имеет вид -иц-, что с учётом цоканья соответствует в киевском диалекте -ич- (как в кривичи и т. п.), а не -ьц-, как в половьци.

История

При Ярославичах

В XI веке заселили степи Восточной Европы до Дуная («Половецкая степь», «Половецкая земля», «Половецкое поле» — западная часть Дешт-и-Кыпчак). Находились в сложных отношениях с Русью. К 1055 относится их первое появление у русских границ.

В 1068 происходит первое нашествие половцев на Русь. В сентябре половцы в битве на Альте разбивают войско Ярославичей и разоряют южнорусские княжества. В ноябре Святослав Ярославич, имея 3 тысячи ратников, разбил 12 тысяч половцев в битве на реке Снови. После этого военные походы половцев на русские земли (нередко в союзе с кем-то из князей) приобретают регулярный характер.

В 1091 половцы вместе с русским князем Василько Ростиславичем оказали помощь Византии в войне с печенегами, которые были разбиты в битве при Лебурне.

При внуках Ярослава

В 1099 Давыд Игоревич на реке Вигор, недалеко от Перемышля, с помощью половецкого хана Боняка нанес поражение венгерскому войску во главе с королевичем Коломаном.

В начале XII века половцы были вытеснены Святополком Изяславичем и Владимиром Мономахом на Кавказ, за Волгу и Дон. На Кавказе половцы поступали на службу грузинскому царю Давиду Строителю. Они помогли очистить Грузию от турок-сельджуков, составляя ядро грузинской армии.

После Мономаха

После смерти Владимира Мономаха (1125) вновь стали активно участвовать в междоусобной борьбе русских князей. Затем, с 1190-х годов, наступил недолгий период в общем мирного сосуществования и частичной христианизации половецкой знати. В 1223 году были разгромлены монгольским войском на Северном Кавказе.

В 1223 году по просьбе половцев русские князья выступили навстречу монголам и были разбиты в битве на реке Калке. После европейского похода Батыя 1236—1242 гг. (см. монголо-татарское нашествие) половцы прекратили существование как самостоятельная политическая единица, но составили основной массив тюркского населения Золотой Орды, внеся вклад в формирование таких этносов, как татары, киргизы, гагаузы, узбеки, казахи, крымские татары, сибирские татары, ногайцы, башкиры, карачаевцы, балкарцы, кумыки. Часть их выселилась в Закавказье, часть в Русь, часть на Балканский полуо-в (во Фракию, Македонию) и в Малую Азию, часть в Венгрию; венгерский король Бела IV принял половцев, пришедших под предводительством хана Котяна (тестя Даниила Романовича Галицкого); наследник венгерского престола Стефан V женился на дочери Котяна, и вообще половцы заняли в Венгрии видное положение, в частности, они охраняли границы королевства[3]. Наконец, часть половцев перебралась в Египет, где они также хорошо устроились в египетском войске; некоторые египетские султаны были половецкого происхождения. Вообще, кыпчаков издавна и очень часто использовали как наёмные элитные военные части. Происходило это от того, что кипчаки (и вообще тюрки) были отличными наездниками, превосходными стрелками, храбрыми и дисциплинированными воинами. В качестве примера использования их в качестве личных гвардейцев можно привести мамлюков. Эта практика сложилась с древних времен, когда Ахемениды, Аршакиды, Сасаниды набирали своих тяжелых кавалеристов из племен сарматов, скифов, согдийцев и других кочевых племен.

Войны

«После побоища Игоря Святославича с половцами» Картина Виктора Васнецова

«После побоища Игоря Святославича с половцами» Картина Виктора ВаснецоваСо 2-ой половины XI в. до монголо-татарского нашествия половцы производят постоянные нападения на южную Русь — опустошают земли, грабят скот и имущество, уводят массу пленных, которых или держат у себя в качестве рабов, или продают на невольничьих рынках Крыма и Центральной Азии. Свои нападения половцы делали быстро и внезапно; русские князья старались отбить у них пленников и скот, когда они возвращались к себе в степь. Больше всего страдало от них пограничное Переяславское княжество, потом Поросье, Северская, Киевская, Рязанская области. Иногда Русь выкупала у половцев своих пленных.

Для обороны своих южных границ Русь устраивала укрепления и селила на пограничьях союзных и мирных тюрков, известных под именем черных клобуков. Центром черноклобуцких поселений было Поросье на южной границе Киевского княжества.

Иногда русские вели с половцами и наступательную войну, предпринимали походы в глубь Половецкой земли; одним из таких походов был поход героя «Слова о Полку Игореве», Игоря Святославича в 1185 г.

Культура и быт

Кыпчацкое степное искусство, выставка Днепропетровск

Кыпчацкое степное искусство, выставка Днепропетровск Половецкая каменная статуя из Луганска

Половецкая каменная статуя из ЛуганскаПоловецкий народ разделялся на несколько родов (колен), носивших названия по именам их предводителей. Так, летопись упоминает о Вобургевичах, Улашевичах, Бостеевой, Чарговой чади. По свидетельствам источников половцы были прекрасными степными наездниками и имели свой военный строй. Главное занятие их было скотоводство (разведение рогатого скота, коней, верблюдов), и потому они кочевали с одного места на другое; их положение было довольно трудным в суровые зимы. Золото и серебро они добывали грабежом и торговлей. Городов половцы не строили, хотя в их стране упоминаются города Шарукань, Сугров, Чешуев. Есть версия, что продолжительное время половцы владели Тмутараканью (по другой версии в это время она принадлежала Византии). Вероятно, им платили дань греческие крымские колонии [4]. Половецкие ханы вели роскошную жизнь, но народ жил вообще просто и неприхотливо; главной его пищей были мясо, молоко и просо, любимым напитком — кумыс.

В большинстве своем половцы были язычниками. Постепенно половцы подвергались культурному воздействию Руси, иногда принимали христианство; ханы их получали христианские имена. Необходимо коротко назвать три круга ценнейших памятников половецкого мира, кипчакского этноса. Один из них — знаменитый «Кодекс Куманикус», кипчакско-латинско-персидский словарь, созданный в 1303 г., уже в период существования Золотой Орды. Язык этого словаря очень близок к современному татарскому. Второй круг — богатые захоронения кипчакского воина вместе с останками коня и с вооружением (они являются весьма ценным историко-археологическим и антропологическим материалом). Наконец, третий — по Рубруку, над прахом своих покойников они насыпали курганы и ставили знаменитые кипчакские балбалы («каменные бабы»), поставленные, как и в Тюркском каганате, в честь воинов, павших в борьбе за свою землю. Это прекрасные памятники материальной культуры, отражающие богатый духовный мир их создателей.

Правители половцев

- Боняк хан

- Итлар хан

- Китан

- Тугоркан

- Шарукан

- Сырчан

- Атрак хан

- Кобяк хан

- Кончак хан

- Юрий Кончакович

- Котян Сутоевич

Династические союзы между русскими князьями и половецкими ханами

- 1094 — киевский князь Святополк Изяславич, заключив мир с половцами, взял себе в жёны дочь половецкого хана Тугоркана.

- 1107 — Юрий Владимирович (Долгорукий) женился на дочери половецкого хана Аепы. Так был заключён союз между ханом Аепой и отцом Юрия Владимиром Мономахом.

В том же году на дочери половецкого хана женился Святослав, сын Олега Святославича.

- 1117 — Андрей Владимирович женился на внучке Тугоркана.

- 1163 — сын великого киевского князя Ростислава Мстиславича Рюрик женился на дочери половецкого хана Белока.

- 1187 — сын новгород-северского князя Игоря Святославича (см. Слово о полку Игореве) Владимир женился на дочери половецкого хана Кончака.

- 1205 — сын владимирского князя Всеволода Юрьевича Ярослав женился на дочери половецкого хана Юрия Кончаковича.

- Мстислав Удатный был женат на дочери половецкого хана Котяна.

Примечания

- ↑ Словарь Фасмера; точки зрения А. И. Соболевского, А. И. Преображенского и др.

- ↑ Е. Ч. Скржинская, Половцы. Опыт исторического истолкования этникона // Русь, Италия и Византия в Средневековье. СПб.: Алетейя, 2000 г. с.36-90, ISBN 5-89329-209-X

- ↑ Половецкий Град

- ↑ Согласно записям Гийома Рубрука и Идриси [1]

Литература

- Голубовский П. В., «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар» (Киев, 1884);

- Плетнёва С. А., Половцы, М, Наука, 1990

- Плетнева С. А., Половецкая земля, в книге: Древнерусские княжества X—XIII вв., Москва, 1975.

- Плетнева С. А., Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях, в сборнике: Материалы и исследования по археологии СССР, № 62, М., 1958;

- Пашуто В. Т., Внешняя политика Древней Руси, М., 1968;

- Федоров-Давыдов Г. А., Курганы, идолы, монеты, М., 1968;

- Котляр Н. Ф., Половцы в Грузии и Владимир Мономах, в сборнике: Из истории украинско-грузинских связей, [Сб. докладов], Тб., 1968;

- Мургулия Н. П., К вопросу переселения половецкой орды в Грузию, в сборнике: Из истории украинско-грузинских связей, К., 1971;

- Рыбаков Б. А., Первые века русской истории, М., 1964;

- Рыбаков Б. А., «Слово о полку Игореве» и его современники, М., 1971.

См. также

Ссылки

- Ахинжанов С. М. Кипчаки в X—XIII вв. Историографический обзор

- Ундасынов И. Н. Половцы. Кто они?

- Тажутов А. Кипчакская стезя

- Сулейменов, Олжас. Половцы

- Кыпчаки

- Кочевники и Русь

- Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь

- Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Кипчакская Степь в 945—1225 гг.

- Повесть временных лет

- Энциклопедия «Слова о полку Игореве»

- Гагин И. А. Рязань и половцы

- Кыпчакские рукописи(рус.)(англ.)

- Дешт-и-Кипчак

Wikimedia Foundation. 2010.