- Вотивы

-

Богиня со змеями, вотивная статуэтка, Крит, 1600 г. до н. э.

Богиня со змеями, вотивная статуэтка, Крит, 1600 г. до н. э.Вотивные предметы, вотивные дары (лат. votivus — посвящённый богам, от votum — обет, желание) — различные вещи, приносимые в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания. Обычай приношения вотивных предметов — смягчённая форма жертвоприношения.

Традиция известна начиная со времен пещерного человека до наших дней.

Содержание

История

В археологии принято отличать закопанные вотивные предметы от клада: хотя они могли содержать одинаковые вещи, клады предназначались для откапывания хозяевами в будущем, а дары богам — нет.

Археологические предметы, в которых можно видеть прототипы вотивных предметов, известны с эпохи неолита. На территории России особенно много артефактов обнаружено при раскопках древнего жертвенного места — Гляденовского костища (IV в. до н. э. — X в. н. э.). При раскопках в Вергине было обнаружено множество сосудов, монет, гирек для ткацких станков, которые являлись традиционными пожертвованиями в святилище Матери богов, датируемое IV веком до н. э..[1]

Священный колодец в Чичен-Ице

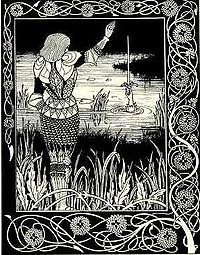

Священный колодец в Чичен-ИцеЖертвоприношения водной стихии

Иллюстрация к Артуровскому циклу. Современные исследователи предполагают, что история с подарком меча Экскалибура королю Артуру Владычицей Озера является реверсивным отражением подобного типа жертвоприношений, вернувшегося к традиционному варианту, когда после смерти Артура меч был брошен обратно в озеро

Иллюстрация к Артуровскому циклу. Современные исследователи предполагают, что история с подарком меча Экскалибура королю Артуру Владычицей Озера является реверсивным отражением подобного типа жертвоприношений, вернувшегося к традиционному варианту, когда после смерти Артура меч был брошен обратно в озероВ Европе находят мечи и копья, которые будучи предметами высокой стоимости, закапывались, или, что чаще, бросались в воду или в болота. Часто эти предметы были сломаны, что делало их непригодными для будущего использования, поэтому предполагают, что делалось это с ритуальными целями. (До сегодняшнего дня сохранился обычай бросать монетки в фонтаны). Исследователи кельтской мифологии [2] пишут о том, что вода, родники, колодцы и ритуальные шахты были для этих племён связаны с загробным, потусторонним миром, видимо, являясь точкой перехода. Среди находок стоит упомянуть клад, найденный в котле у Гигантских родников под Дачевом в Чехословакии (из двух тысяч предметов, главным образом брошей и браслетов), находки в Ла-Тене на озере Невшатель, или у Ллин Керриг Бах на Англси, в озерах на юге Шотландии (котлы), и в Гундеструпе.[3][4]

У классических авторов мы находим свидетельства о галльских сокровищах, открытых напоказ, но нетронутых в туземных святилищах. Одно из них, Тулузский клад, был разграблен консулом Цепионом в 106 году до н. э., по описанию Посидония, сокровище это находилось в священных приделах и прудах, причём вес его исчислялся приблизительно в 100 000 фунтов золота и 10 000 фунтов серебра. Григорий Турский в VI веке н. э. описывает галло-римский фестиваль на берегу озера в Севеннах, во время которого в воду бросали жертвенных животных и вотивные приношения. Такие ежегодные праздники продолжались там вплоть до 1868 года.[5]

В Месоамерике подобные артефакты были обнаружены в ольмекском поселении Эль Манати (1600—1200 г. до н. э.) и священном колодце майя в Чичен-Ице (850—1550 г. н. э.), на дне которого было обнаружено множество сломанных золотых предметов, которые бросались в качестве жертвы во время проведения церемоний (вместе с человеческими жертвоприношениями).

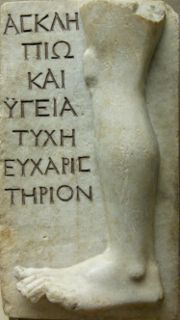

Исцелительные вотивы

Исцелительные вотивы — дары с изображением больного органа, которые приносили больные с просьбой об исцелении или в благодарность за него. Внешний вид определялся принципом подобия магического сознания.

Много подобных материальных свидетельств дошло со времен античности. Большая коллекция исцелительных вотивов, выполненных из глины, демонстируется в музее святилища Асклепия в Эпидавре.[6] Интересны исцелительные вотивы иберов, найденные у горячих источников.[7] Про обычай в христианстве см. ниже.

Вотивные предметы в христианстве

В католицизме они называются ex-voto. Их приносят в дар храму либо по данному обету, либо в благодарность. В наши дни, как правило, это специальные таблички со словами молитвы и благодарности, свечи, цветы, произведения искусства (статуи и их одеяния).

Примеры известных пожертвований: статуя супруги Генриха III, сделанная из золота и подаренная Вестминстеру; восковой сокол, установленный Эдуардом I на гробницу св. Вульстана; рубин с бриллиантом, украшающие гробницу Томаса Беккета; многочисленные костыли, оставленные в Лурдском гроте.[8] В католических церквях небольшими металлическими предметами («вотами») оказываются завешенными целые стены.[9] В повести Куприна «Гранатовый браслет» злосчастное украшение в конце концов также оказывается в церкви:

Приношения верующих в Ченстоховском монастыре

"У вас, католиков, есть милый обычай — так он и сказал: милый обычай — вешать на изображение Матки Боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?" Я ему обещала это сделать.

Обычай подвешивать дары на иконы встречается и в православии.[10] В частности, им была воспринята у язычества традиция подвешивания исцелительных вотивов на чудотворные иконы на цепочках. Многие чтимые чудотворные иконы имеют вотивные привески (иногда цепочки и нательные кресты, иногда — изображения из драгоценных металлов исцеленных органов). В экспозиции Музея медицины (г. Киев) можно увидеть вотивы времен Киевской Руси. В России подвешивать их в православных храмах запретили при Петре Первом как отзвуки язычества[11][12], но кое-где традиция сохранялась. В настоящее время вотивы можно увидеть на многих чудотворных иконах — «Неупиваемой Чаше» во Владычнем монастыре, «Иверской» в новосибирском храме Александра Невского. В русской традиции также существовал заказ вотивных (обетных) икон в благодарность за исполнение молитвенного прошения (чаще всего об исцелении). В качестве вотивов верующие по обету ставили лампады перед чтимыми иконами или раками с мощами святых, а так же подносили вышитые лично или по заказу покровы или украшения на оклады икон. Так в 1768 году императрица Екатерина II украсила оклад Казанской иконы Богородицы в Казанском Богородицком монастыре своей бриллиантовой короной.[13]

Приношения в итальянской церкви

Приношения в итальянской церкви Приношения верующих к иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

Приношения верующих к иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»Часто для подношения вотивов люди отправлялись в паломничество. Например, игумен Даниил предпринял путешествие в Иерусалим, что бы помолиться у Гроба Господня и сделать приношение. Так в «Житии и хожении Даниила, игумена Русской земли» сказано об этом:

...пошел к князю Балдуину и поклонился ему до земли. Он же, увидев меня, худого, подозвал к себе с любовию и спросил: “Что хочешь, игумен русский?”. Он хорошо знал меня и очень любил, был он человеком добродетельным, очень скромным, и ничуть не гордился. Я же сказал ему: “Князь мои, господин мой, прошу тебя ради Бога и князей русских, разреши, чтобы я поставил свое кандило (лампаду) на святом гробе от всей русской земли...

К своеобразной форме вотивных подношений можно отнести ранее существовавший обычай жертвовать отрез дорогой парчи с гроба покойника на пошив иерейских и диаконских облачений. Затем родственники просили священника в память об усопшем на Пасху служить в этом облачении, но так как жертвователей было много, то возник обычай на Пасху менять облачения по ходу службы.[14]

Вотивные предметы в буддизме

Вотивные предметы имеют важное значение и у буддистов[15] (ступы, статуи, иконы-танка, хоругви и тексты сутр). Для изготовления буддистских вотивных предметов и красок для их окрашивания традиционно использовали семь драгоценных материалов — золото, серебро, изумруд, горный хрусталь, лазурит, перламутр и коралл [16].

Особое значение как вотивным предметам придаётся в буддизме статуям, а также ступам. Ступы в буддизме могут выполнять различные функции — быть вотивом, реликварием, мемориалом, объектом почитания и традиционным символом буддизма [17]. Примерами вотивных ступ могут служить ступы найденные на территории бывшей Бактрии (территория современной Средней Азии) — вотивная ступа в Хишттепа и вотивная ступа Аджинатепа (объединение ступы крестовидного типа и ступы с лестницей) [18].

В период раннего средневековья в Тохаристане как вотивные предметы использовались и миниатюрные модели монолитных ступ. В Хишттепа было найдено порядка 60 миниатюрных ступ. Модели ступ изготовляли из необожжёной глины, основание таких ступ не превышало 6,5-8,5 см. Во многие миниатюрные ступы были вмазаны круглые плоские таблички, похожие на таблетки, на этих табличках письмом брахми были записаны тексты, сопровождавшие приношения. Такие миниатюрные ступы были популярными вотивными предметами для буддистов и использовались наряду с другими традиционными подношениями — чирогами, фруктами и цветами.

Типы вотивных предметов

Вотивные изображения одежды из глины. Крит

Вотивные изображения одежды из глины. Крит Дерево в Каппадокии с амулетами от дурного глаза, повешенными туристами

Дерево в Каппадокии с амулетами от дурного глаза, повешенными туристамиУменьшенные копии реальных вещей

Помимо человеческих конечностей, встречались изображения зверей, птиц или иных предметов, обещанных в жертву (или получение которых было желательно). В европейских странах начиная со средневековья в церквях можно встретить подвешенные модели кораблей, внесённые с молитвой о благополучном возвращении или из благодарности за оное. В афинском музее можно увидеть античное изображение корабля с аналогичным пожеланием[19]. В подземельях Сейит Неджепи (Туркменистан) стены увешаны имитациями колыбелек и луков — символическими просьбами к высшим силам о ниспослании потомства, как видно по оружию — мужского. [20] Стоит упомянуть об археологических находках вотивных театральных масок античности.[21]

Интерьер шведской кирхи

Интерьер шведской кирхиВотивные предметы, копирующие реальные бытовые вещи, только в уменьшенном масштабе (например, «игрушечные» кинжалы и мечи), иногда клались в могилы, чтобы сопровождать умерших.

Обиходные вещи

Это могут быть ленточки и полотнища материи, нитки, пряди волос, предметы одежды и обихода, небольшие камни, рога животных разных видов, деньги и пр.

Упоминания об обычаях посвящать пряди волос инициируемых юношей Аполлону и другим богам, часто встречаются в античных источниках.

Помимо самого популярного бросания монеток в воду, до сих пор встречается множество подобных суеверий, не связанных с христианской религией. К примеру, на Лысой горе в Сукко растёт дерево, на которое обязательно надо повязать ленту, чтобы желание исполнилось. На ветви дуба в Массандре вешались вотивные колокольчики.[22] Известны иранские чинары, за лентами на ветвях которых в древности следили особые смотрители.[23]

Статуэтки

Статуэтки — были изображениями богов или реальных людей и клались в могилу. Наиболее знаменитыми являются египетские ушебти, которые должны были служить умершим в загробном мире. Другая характерная группа — статуэтки богинь, например, критские богини со змеями, античные богини-матери[24], древнегреческие терракотовые фигурки.

Пинака

Пинака (греч. πίναξ, доска) — вотивная доска, рельеф, картина в Древней Греции. Изготавливалась из мрамора, бронзы, терракоты, дерева. Могла служить как надгробием, так и вотивным вкладом. Египтяне устанавливали вотивные стелы.

Вотивная колонна

Вотивная колонна — это отдельно стоящая колонна (как правило, на священном участке у античного храма) с изображением вотивных предметов. Устанавливались с целью исцеления, удовлетворения просьбы или во исполнение обета.

Сходную функцию в Древней Греции и Риме выполнял трофей — ствол дерева или столб, на который с посвятительной надписью Зевсу или Марсу после победы вешались доспехи врагов. Первоначально имело значение их размещение именно на дубе — священном растении Зевса.

Освященные свечи в Миланском Соборе

Освященные свечи в Миланском СобореЖертвенная табличка

Жертвенная табличка (лат. defixio, греч. κατάδεσμος) — предмет, широко распространённый в греко-романском мире, небольшая пластина из свинца или олова, на котором писалось проклятье в чей-нибудь адрес. Затем такая табличка скатывалась и бросалась в колодец или источник. Сотни подобных артефактов был найдены, в частности в римских банях (лат. Aquae Sulis) в Англии.

Свеча

Свеча — один из самых древних символов жертвы божеству. В христианстве, приобретаемая свеча, выступает знаком добровольной жертвы человека Богу.[25] Практика продажи свечей стала заменой древней традиции принесения верующими в храм веществ, необходимых для богослужения: вина, хлеба, воска и масла.

Вотивная корона

Вотивная корона — была изобретением византийцев, перенятым вестготами и лангобардами. Представляла из себя корону-обруч, которая подвешивалась с потолка церкви над алтарём или в арках.

Сноски и источники

- ↑ Вергина. Афины, Министерство культуры Греции, 2006 г. С. 35

- ↑ «Друиды. Поэты, ученые, прорицатели». Стюарт Пиготт

- ↑ Вотивные жертвоприношения древних кельтов

- ↑ Галерея кельтских изделий

- ↑ «Друиды. Поэты, ученые, прорицатели». Стюарт Пиготт

- ↑ Спафари Э. Петропулу К. Коринф. Микены. Эпидавр. Афины, 2005 г. С. 64

- ↑ Религия древних иберов

- ↑ Католическая Энциклопедия о дарах

- ↑ Жертвенные подношения как вид прикладного искусства

- ↑ Прорись иконы «Богоматерь Троеручица» с указанием следов вотивных предметов

- ↑ Вотивы. Энциклопедия культур. История исцелительных вотивов

- ↑ Обычай вотивных приношений в истории религии и истории медицины

- ↑ Дмитриева Н. Икона Божией Матери Казанская (Из книги «О Тебе радуется!»)

- ↑ Михаил Ардов, протоиерей. Мелочи архи… прото… и просто иерейской жизни. М., 2006 г.

- ↑ Мир китайского буддизма

- ↑ Ермакова, Островская, Рудой Классическая буддийская философия

- ↑ Вотивы. Энциклопедия культур. Вотивы в буддизме

- ↑ Архитектура буддийских памятников Средней Азии

- ↑ Вотивы. Энциклопедия культур. О моделях кораблей

- ↑ В подземелье Сейит Неджепи

- ↑ Маски Боспора

- ↑ Географическая локализация «сказочных» объектов восточнославянского фольклора

- ↑ Эркин Туркменистан. Чинар

- ↑ Кармазина О. В. Культ Матер-Матуты в древней Капуе

- ↑ Символика Православного храма: свет и светильники

Wikimedia Foundation. 2010.