- Внешпосылторг

-

Чеки серии «А» для моряков

Чеки серии «А» для моряковЧе́ки Внешторгба́нка (Банка для внешней торговли СССР) и Внешпосылторга (ранее «сертифика́ты» и «боны») — своеобразная «параллельная валюта», существовавшая в СССР в 1964—1988 годах. Они выпускались только в виде банкнот, монет не существовало (бумажные чеки были даже на 1 копейку). Чеками Внешторгбанка платили зарплату советским гражданам, работавшим за границей: преимущественно специалистам, работавшим по строительным контрактам СССР, а также специалистам (например, преподавателям, врачам и военным советникам) работавшим по контрактам с заграничными государственными и частными учреждениями (госпитали, университеты и т.д.), а также морякам, рядовым работникам посольств и прочим лицам внутри СССР, получавшим гонорары или переводы в валюте.

Основной целью введения сертификатов, а позднее чеков ВТБ было стремление Советского государства ограничить валютные расходы по зарплате граждан, работавших за границей (особенно в капстранах, где в противном случае служащие полностью снимали бы свою зарплату в валюте и всю её тратили на месте), а также снизить приток в страну частного вещевого импорта из неконтролируемых источников. Во время пребывания за границей часть зарплаты загранработников в валюте добровольно (но не более 60 %)* переводилась на счёт во Внешэкономбанке, с которого можно было на месте (обычно через советника по экономическим вопросам при Посольстве СССР) или по возвращении в СССР получить заранее заказанную сумму в виде сертификатов (позже — чеков). Некоторые категории загранработников внешнеторговых организаций и дипломаты могли ввозить в СССР и ограниченное количество иностранной валюты, которую они были обязаны конвертировать в сертификаты (чеки) не позже установленного срока, иначе наличие у них валюты тоже считалось незаконным.

Сертификаты (для моряков «боны»), появились в 1964 году. Ранее на третьем этаже ГУМа и в ЦУМе существовала система т.н. «закрытых спецотделов», где загранработникам или их родственникам выдавались заказанные заранее по каталогам вещи. Система была крайне громоздкой и практически не позволяла реализовывать мелкий ширпотреб (например, обменять ботинки на подходящий размер было невозможно). В результате была внедрена более гибкая система сертификатов Внешэкономбанка. Они существовали трёх типов: «сертификаты с синей полосой» — выплачивались гражданам, работавшим в странах СЭВ (коэффициент зачисления на счёт 1:1); «сертификаты с жёлтой полосой» — выплачивались загранработникам, работавшим в странах с неконвертируемой валютой, то есть в третьем мире, например, Индии, странах Африки и т.д. (коэффициент 4,6:1) и «бесполосые сертификаты» — выплачивались работавшим в странах с СКВ (коэффициент 4,6:1). таким образом «жёлтополосые» и «бесполосые» сертификаты негласно были физическим аналогом условно-счётного инвалютного «золотого» рубля, исполняя квазифункцию «советских червонцев», но, в отличие от предшественников, официального хождения в широком обороте не имели и в руках лиц, не могущих подтвердить документально законный источник происхождения, приравнивались к иностранной валюте, владение которой для советских граждан было уголовно наказуемо (ст. 88 УК РСФСР).

Сертификаты и боны (позже чеки) можно было законно отоваривать исключительно в сети специальных магазинов — «Берёзках», кроме того, их можно было внести в качестве взноса в ЖСК, но лишь по коэффициенту 1:1 к обычному рублю, что также было дополнительной статьёй дохода государства. Суть системы сертификатов состояла в том, что загранработники в разных странах при формально сравнимых величинах окладов (близких к средним по Союзу), реально получали значительно различающиеся по покупательной способности зарплаты. Например, оклад советского переводчика в Индии, составлявший условно 200 руб., фактически в «жёлтополосых сертификатах» составлял 920 руб., а оклад переводчика, например, в Венгрии, равный 400 руб. в «синеполосых сертификатах» составлял те же 400 руб. Соответственно, в «Берёзке» за сине- и жёлтополосые сертификаты продавали только одежду, ковры, хрусталь и прочий ширпотреб производства СЭВ, но также и автомобили. А за «бесполосые сертификаты» реализовывался ещё и качественный импортный ширпотреб, включая западную аудиотехнику и дефицитные продукты питания. Особенно наглядной была разница в покупательной способности сертификатов на примере легковых автомобилей, так «Волга» ГАЗ-21 стоила 5,5 тыс. руб. в «синеполосых» и только 1,2 тыс. в «бесполосых» и «жёлтополосых»; «Москвич-408», соответственно 4,5 тыс. и около 1,0 тыс., а «Запорожец» — 3,5 тыс. и 700 руб. Такое явное неравенство приводило к накоплению недовольства среди рядовых загранработников и создавало поле для «спекулятивных операций», то есть разменов сертификатов разных типов «между своими», а также «чёрный рынок», действовавший несмотря на строгий запрет на подобные операции (срок до 8 лет по ст. 88 УК РСФСР), где курс сертификатов к советскому рублю составлял в начале 70-х 1:1,5-2 за «синеполосые», 1:6-7 за «жёлтополосые» и 1:8-9 за «бесполосые». Кстати, для высших дипломатических работников (от уровня советника и выше) существовали отдельные сертификаты типа «Д», принимавшиеся к оплате наравне с наличной валютой от иностранцев в параллельной системе валютных магазинов — «Берёзках».

Таким образом, в СССР существовали две полностью раздельные (чековая и валютная) торговые системы магазинов (в РСФСР — «Берёзка», в УССР — «Каштан», а в Латвийской ССР — «Дзинтарс»). В валютных магазинах могли законно отовариваться только иностранцы, дипломаты и высшая партийная номенклатура. Рядовые загранработники должны были пользоваться только чековыми «Берёзками», в свою очередь закрытыми для остальных советских граждан, располагавших только советскими рублями.

Большинство рядовых советских загранработников исправно переводили значительную часть своих зарплат за границей на счета Внешэкономба́нка, чему способствовали и строгие таможенные ограничения на ввоз в СССР частными лицами товаров длительного пользования, а также продажа исключительно за чеки таких престижных и дефицитных товаров, как автомобили «Волга». Со значительным расширением в 70-х числа выезжающих за рубеж на работу граждан и для упрощения работы системы «Берёзка», в 1974 году сертификаты всех типов были заменены «чеками Внешторгба́нка» единого образца.

При получении денежных переводов из-за рубежа они обязательно проходили через Внешторгбанк и внутри СССР также выдавались чеками, а не в исходной валюте.

Официально чеки на обычные советские рубли не обменивались (могли только засчитываться по курсу 1:1 при взносах за ЖСК или гараж), а курс чёрного рынка составлял от 1:1,5-2 (в конце 70-х) до 1:10 (во второй половине 80-х), что, впрочем, не помешало данному виду «теневого бизнеса» в Москве и Ленинграде к середине 80-х расшириться до массового общественно-экономического явления, а также вызвало к жизни новую криминальную специальность «ломщиков чеков», то есть аферистов, обманывавших загранработников при обмене, методом всучивания им вместо рублёвой наличности «кукол». Так как загранработники и приравненные к ним лица совершали уголовное деяние, то жалоб на мошенников в милицию обычно не поступало, к тому же многие приставленные к «Берёзкам» наблюдать за порядком «товарищи» уже сами были в доле у ломщиков.

Эти негативные явления стали известны широкой общественности в эпоху гласности, вызвав массовую «волну возмущения», не столько фактом существования «Берёзок», сколько разностью в фактической величине оплаты труда «простых бурильщиков в Каракумах и Сахаре». В результате система торговли за наличные чеки в магазинах «Берёзка» была признана руководством СССР социально несправедливой и ликвидирована в 1988 году с целью отвести внимание общественности от номенклатурных «спецраспределителей» и замаскировать общее ухудшение состояния советской торговли после введения «сухого закона». В результате бывшие чековые магазины «Берёзка» перешли на гораздо менее удобную для покупателей систему торговли «по безналу», а вот валютных магазинов «Берёзка» данные изменения не коснулись ни в коей мере, когда оплату за выписанный в магазине товар необходимо было производить непосредственно в банке путём безналичного перевода стоимости товара с личного счёта на счёт магазина (то есть фактически была возрождена система «спецотделов», действовавшая до 1964 года).

Весной 1991 года в СССР был введён «рыночный курс» рубля и одновременно смягчён режим хождения наличной валюты (хотя действие 88 ст. формально не было отменено), появились первые официальные пункты обмена валюты, а в 1993 году чековые счета загранработников во Внешэкономбанке были конвертированы в СКВ.

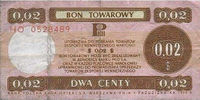

Польский бон

Польский бонСтраны СЭВ

Подобные чеки существовали во всех странах СЭВ, например боны в ЧССР и ПНР, чеки в ГДР и т. д.

См. также

- Внешторгбанк

- Внешпосылторг

- Инвалютный рубль

- Мажоры

Ссылки

- Описание системы торговли за валюту в СССР

- Образцы чеков Внешторгбанка

- Этапы большого пути: от фарцовки до чеков Внешторгбанка СССР

- Подпольщики Советской экономики

- Каталог сертификатов и чеков Внешпосылторга

Рубль Номиналы 1 · 2 · 3 · 5 · 7,5 · 10 · 15 · 20 · 25 · 40 · 50 · 100 · 200 · 250 · 500 · 1000 · 2500 · 5000 · 10 000 · 15 000 · 25 000 · 50 000 · 100 000 · 500 000 · 1 000 000 · 5 000 000 В обращении Абхазия · Белоруссия · Приднестровье · Россия · Южная Осетия Вышли из обращения Латвия · Таджикистан Исторические валюты России Ассигнационный рубль · Серебряный рубль · Золотой рубль · Совзнак · Червонец · Советский рубль · Павловский рубль · Российский рубль Рубли 1917—1924 годов Армянский рубль · Азербайджанский рубль · Грузинский рубль · Закавказский рубль · Бухарский рубль · Донской рубль · Керенки · Кубанский рубль · Одесский рубль · Рубль Северо-западной армии · Рубль Вооружённых Сил Юга России · Рубль Дальневосточной республики · Рубль Северной области · Сибирский рубль · Совзнак · Туркестанский рубль · Харбинский рубль · Царицынский рубль · Митавская марка Монеты Екатеринбургский рубль · Сестрорецкий рубль · Константиновский рубль · Свадебный рубль · Платиновые рубли · Копейка Устаревшие монеты Полуполушка · Полушка · Деньга · Семишник · Алтын · Пятак · Гривенник · Пятиалтынный · Двугривенный · Полуполтинник · Полтинник · Целковый · Червонец Разновидности и суррогаты Ефимок · Угорский золотой · Империал · Полумпериал · Брутовский рубль · Либавский рубль · Ост-рубль · Инвалютный рубль · Чеки Внешторгбанка · Переводной рубль · Уральский франк · Кубанский талон · Литовский талон · Карбованец · Карбованец Рейха · Рус · Червонец · Волнушка · Рубль Шпицбергена · Хакасский рубль Художники и гравёры Васютинский · Дубасов См. также Денежные реформы в России · Гривна · Конвертируемость рубля · Памятные монеты России · Реальный эффективный курс рубля

Wikimedia Foundation. 2010.