- Депопуляция

-

Депопуля́ция — систематическое уменьшение абсолютной численности населения какой-либо страны или территории как следствие суженного воспроизводства населения, когда последующие поколения численно меньше предыдущих (смертность превышает рождаемость, высокая эмиграция, существуют обстоятельства, вызывающие большие потери людей — например, война)

Содержание

Определение

Сокращение численности населения с течением времени в регионе переписи, известное как депопуляция, может быть вызвано несколькими причинами: низкая рождаемость (наряду с ограниченной иммиграцией), массовая эмиграция, болезни, голод и войны. История полна примеров масштабных депопуляций. До 20-го века сокращение численности населения наблюдалось в основном из-за болезней, голода и / или эмиграции. Чёрная смерть в Европе, появление в Америке болезней Старого Света, вторжение мухи цеце на плато Вотерберг в Южной Африке и Великий ирландский голод — все эти случаи вызвали значительное снижение численности населения. В наше время эпидемия СПИДа вызвала сокращение населения некоторых африканских стран. Иногда снижение населения вызвано геноцидом или массовыми убийствами, например, в 1970-е годы численность населения Камбоджи значительно упала за счет широкомасштабной казни под руководством красных кхмеров.

Термин «депопуляция» обычно определяется как состояние, в котором население страны сократилось слишком сильно, чтобы поддерживать нынешнюю экономическую систему. Примером использования экономического термина в развитых странах может служить изменение схем соцобеспечения, когда сокращающееся молодое трудоспособное поколение не в состоянии поддерживать растущее по численности старшее.

Однако, как считает российский демограф А. Б. Синельников, сокращение численности населения не всегда обозначают термином депопуляция: по его мнению, не являются депопуляцией падения численности населения в период войн в результате миграционных процессов. Термин в таком случае следует применять лишь тогда, когда население сокращается в результате естественной убыли и превышении смертности над рождаемостью[1].

История

В эпоху европейского империализма и освоения новых континентов завоеватели принесли с собой не только разрушительные средства ведения войны, но и, зачастую непреднамеренно, инфекционные заболевания, такие как оспа, к которой коренные народы не имели иммунитета.

Некоторые известные исторические примеры крупных депопуляций целых континентов включают:

- Юстинианова чума в Европе и на Ближнем Востоке[2];

- Чёрная смерть в Европе, Азии на Ближнем Востоке в средние века;

- Влияние европейского колониализма в Америке и Австралии[3].

Некоторые примеры депопуляции крупных регионов в результате войн:

- Монгольское нашествие в Китае, России и Ближнем Востоке;

- Военные кампании Тамерлана на Среднем и Ближнем Востоке;

- Тридцатилетняя война в Европе;

Голод также часто приводил к депопуляции, будь то в результате войны, изменения климатических условий, человеческой некомпетентности и т. д.

Сам термин «депопуляция» был введен французскими демографами, обеспокоенными сокращением рождаемости во Франции в течение всего XIX века, когда в половине департаментов обнаружилась убыль населения. В 30-е и 40-е годы XX века во многих странах Европы в связи с падением рождаемости начала проводиться демографическая политика, которая в большинстве случаев смогла лишь замедлить темпы этого падения.

Во второй половине XX века депопуляция затронула страны Восточной и Центральной Европы (бывшие социалистические страны) — эта ситуация получила в литературе название «славянский (или русский) крест»[4].

В настоящее время депопуляция наблюдается в 20 странах мира, особенно ярко это видно в ряде стран СНГ, и, по прогнозам экспертов ООН, охватит все развитые страны мира, кроме США[5].

Демограф В. М. Медков в своей статье «Ожидаемое будущее или романтические мечтания?» пишет, что «человечество уже вступило в период депопуляции» и что данный факт создает угрозу для собственно существования человеческого вида[6].

Изменение тенденции

Эмиграция и низкая рождаемость, а также высокие показатели смертности в странах бывшего Советского Союза провоцируют серьёзную региональную убыль населения. Тем не менее, правительство может повлиять на скорость снижения численности населения. Среди таких мер - политика стимулирования рождаемости, субсидии, пропаганда полной (т. е. с детьми) семьи через средства массовой информации, иммиграция, решение проблем здравоохранения и т. д. Так обстоит дело в России и Армении, а также многих странах Западной Европы, которые использовали иммиграционную и другую политику как средство прекращения или замедления сокращения численности населения. Поэтому, хотя в очень долгосрочной перспективе население будет сокращаться, на короткий срок можно ослабить негативную тенденцию или даже обратить её вспять. Ярким примером изменившейся к лучшему демографической ситуации является Ирландия.

Однако в долговременной переспективе проблема решения пока не имеет. По мнению демографа А. Б. Синельникова[1], проблему естественной убыли не решить одним лишь снижением смертности, поскольку для обеспечения простого замещения поколений число детей в семье должно быть 2,1 (сегодня в России 1,3). Таким образом, даже при самой высокой продолжительности жизни в России население будет депопулировать.

При этом все без исключения развитые страны имеют суммарный коэффициент рождаемости ниже порога простого замещения поколений[7], поэтому меры по повышению уровня жизни и улучшению социальной защищенности могут лишь замедлить депопуляцию, но не остановить ее.

Депопулирующие страны

Ряд стран сегодня испытывает долгосрочную убыль населения: Япония, Восточная Европа, Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Молдова, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Грузия, Армения, Босния, Хорватия, Словения, Германия, Венгрия, а теперь и Италия. В настоящее время продолжают медленно расти, но скоро присоединятся к выше упомянутым Греция, Испания, Куба, Уругвай, Дания, Финляндия, Австрия и Лесото.

Однако Казахстан объявил о достижении роста численности населения, и в 2009 году по переписи там было зарегистрировано свыше 16 млн. человек[8].

Многие страны Западной Европы (и ЕС в целом) лишь благодаря иммигрантам избегают сокращения населения. Общая численность населения европейского континента (включая Россию и другие страны за пределами ЕС) уже прошла пик в 2000 году и с 2004 года падает.[9]

СПИД играет некоторую роль в снижении численности населения, однако, имеющиеся данные показывают, что даже при высокой смертности от СПИДа уровень рождаемости в Африке достаточно высок, так что тенденции перенаселения сохранятся[10]

Таблица 1: сокращение численности населения в процентах по странам (из различных источников) Страна Год Население Норма естественной убыли

в процентах[11]Основной причиной депопуляции является  Армения

Армения2009 2,967,004 0.03 эмиграция  Белоруссия

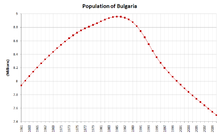

Белоруссия2012 9,465,500 0.378 низкая рождаемость и снижение продолжительности жизни  Болгария

Болгария2009 7,300,000 0.79 низкая рождаемость и снижение продолжительности жизни, высокая смертность, высокий уровень абортов, относительно высокий уровень эмиграции молодых людей и низкий уровень иммиграции[12]  Хорватия

Хорватия2009 4,489,409 0.052 низкая рождаемость  Чехия

Чехия2009 10,211,904 0.094 низкая рождаемость  Куба

Куба2009 11,239,363 0.04 эмиграция, низкая рождаемость[13]  Эстония

Эстония2009 1,299,371 0.632 низкая рождаемость  Грузия

Грузия2009 4,615,807 0.325 эмиграция  Германия

Германия2009 82,329,758 0.053 низкая рождаемость  Гренландия

Гренландия2009[14] 56,000 низкая рождаемость  Италия

Италия2009 58,126,212 0.047[15] низкая рождаемость  Венгрия

Венгрия2009 10,031,000 0.257 низкая рождаемость и снижение продолжительности жизни  Япония

Япония2009 127,078,679 0.191[16] низкая рождаемость и низкий уровень иммиграции  Латвия

Латвия2009 2,231,503 0.614 низкая рождаемость и снижение продолжительности жизни  Литва

Литва2009 3,555,179 0.279 низкая рождаемость и снижение продолжительности жизни  Федеративные Штаты Микронезии

Федеративные Штаты Микронезии2009 111,000 0.238 эмиграция  Молдавия

Молдавия2009 4,320,748 0.079 низкая рождаемость и снижение продолжительности жизни  Черногория

Черногория2009 672,180 0.851  Польша

Польша2009 38,482,919 0.047 низкая рождаемость  Южная Африка

Южная Африка2009 50,586,757 0.0401 "Бегство белых"[17], высокий уровень заболеваний ВИЧ  Румыния

Румыния2009 22,215,421 0.147 низкая рождаемость  Россия

Россия2009 141,927,297 0.177 высокая смертность, низкая рождаемость, высокий уровень абортов, низкий уровень иммиграции, высокий уровень эмиграции[18]  Словения

Словения2009 2,005,692 0.113  Свазиленд

Свазиленд2009 1,123,913 0.459 высокая распространенность заболеваний ВИЧ  Тринидад и Тобаго

Тринидад и Тобаго2009 1,229,953 0.102 эмиграция  Украина

Украина2009 45,700,395 0.632 сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни  Зимбабве

Зимбабве2008 12,521,000 0.787 высокая распространенность заболеваний ВИЧ и эмиграция из-за политических репрессий Депопуляция в субъектах России

Россия относится к странам, где население депопулирует, то есть сокращается. В России существует регионы, где население быстрее депопулирует, чем Россия (коэф рожд 1.3). Например, Красноярский край и Республика Саха (Якутия) с уровнем рождаемости 1.1, быстрее всего депопулируют. В Красноярском крае из-за низкой рождаемости и низкой иммиграции, а в Якутии из-за низкой рождаемости и увеличением доли людей пенсионного возраста (доля пожилых людей: русские в Якутии 70% пожилые, якуты 58% пожилые, остальные 41% пожилые). Таким образом, Якутия самый "пожилой" регион России. Численность якутов возрос благодаря пенсионерам, которые стали долго жить, чем в остальной части России, но рождаемость у якутов и русских в Якутии 1.1 (ниже Российского).

А вот, регионы, где население быстро растёт: Дагестан, Ростовская область, Москва, Чечня (коэф рожд 2.1).

Но в целом, население России падает. Иммиграция сегодня только на 44% компенсирует убыль населения.

Последствия депопуляции

Депопуляция изменяет не только численность населения, но и численные пропорции между разными элементами демографической структуры. Правительства депопулирующих стран в связи с невозможностью быстрого роста рождаемости вынуждены компенсировать убыль населения притоком извне, то есть регулировать размах и темп иммиграции. Депопуляция может привести к развалу пенсионной системы, что, в свою очередь, создаст острейшие политические и экономические проблемы.

Примечания

- ↑ 1 2 А. Б. Синельников. «Что более приемлемо для населения: стимулирование рождаемости или приток иммигрантов?». Научный интернет-журнал «Демографические исследования», № 1.

- ↑ Population crises and cycles in history. A review of the book Population Crises and Population cycles by Claire Russell and W.M.S. Russell.

- ↑ Stacy Goodling, «Effects of European Diseases on the Inhabitants of the New World»

- ↑ Халтурина Д. А., Коротаев А. В. Русский крест: Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России. Москва: УРСС, 2006.

- ↑ Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2005 Revision

- ↑ «Ожидаемое будущее или романтические мечтания?»

- ↑ World Fertility Patterns 2009

- ↑ The results of the national population census in 2009

- ↑ EUROPE'S POPULATION DECLINE: PROBLEM OR OPPORTUNITY?

- ↑ 2006 World Population Datasheet (PDF). Population Reference Bureau. Архивировано из первоисточника 23 февраля 2012.

- ↑ 2007 World Population Data Sheet

- ↑ http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=36&sp2=37&SSPP2=4 2011 National Demographic Census, Age Structure

- ↑ Cuban Population still on the Decrease

- ↑ Greenland: Dubai on the Arctic or slow decline?

- ↑ CIA World Factbook—Italy CIA World Factbook Retrieved on October 6, 2009

- ↑ CIA World Factbook – Japan. CIA World Factbook. Проверено 6 октября 2009.

- ↑ en:White flight#South_Africa

- ↑ Rosenberg, Matt Population Decline in Russia

Ссылки

- Demoscope.ru

- Падение рождаемости, кризис семьи и неизбежность депопуляции в Европе в первой половине XXI века (социологический подход)

- Депопуляция в России: 15 лет демографической трагедии

- Социальные последствия депопуляции в России

- Депопуляционные прогнозы численности населения России в 2005–2050 гг.

- Депопуляции в истории человечества

- Саватеев А.Д. Как остановить вымирание России?

- ВЕЛИКА ЛИ СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ ПО МИРОВЫМ МЕРКАМ?

См. также

Категория:- Демографическая теория

Wikimedia Foundation. 2010.