- Погоня (герб)

-

Пого́ня (белор. Паго́ня, польск. Pogoń, Погонь, лит. Vytís, Витис) — герб Великого княжества Литовского с конца XIV века[1], а также герб династии Гедиминовичей. Государственный герб Литвы (1918—1940; с 1990), Белорусской Народной Республики (1918) и Республики Беларусь в 1991—1995 гг. Используется в различных геральдических символах в Белоруссии, Литве, Польше, России и на Украине.

Герб представляет собой червлёный щит с всадником на серебряном коне. В правой руке рыцарь держит поднятый меч, а в левой — лазоревый щит с золотым шестиконечным крестом[2]. На некоторых изображениях с левой стороны у всадника ножны, из-под седла свисает трёхконечная попона.

Содержание

Происхождение

Печать князя Лунгвена Ольгердовича с изображением вооружённого всадника

Печать князя Лунгвена Ольгердовича с изображением вооружённого всадника

Изображение вооружённого всадника является популярным символом и встречается гораздо раннее появления герба[3]. Так, печатями с вооружённым всадником пользовался князь Александр Невский и др.

Герб появился в результате процесса геральдизации изображения вооружённого всадника с портретных печатей великих князей литовских Ягайло и Витовта[2]. К 1366 г. относится документ с печатью, изображающий всадника с мечом. С конца XIV века всадник изображён на фоне геральдического щита — на печатях Ягайло (1386, 1387) и Витовта (1401).

Изначально гербовое изображение обозначало суверенитет великого князя ВКЛ и имело некоторые различия в элементах: у всадника мог отсутствовать щит, на щите могло быть изображение «колюмн», а мог быть изображён шестиконечный крест.

Вариант с шестиконечным крестом на щите изображён на надгробии Ягайло.

Вариант с «колюмнами» впервые встречается в гербовниках первой половины XV века «Armorial Lyncenich» и «Codex Bergshammar», где герб подписан «Hertogne van lettouwen onde van rusen» и «Hertogne lettouwen», что говорит о том, что в то время название «Погоня» ещё не было закреплено за этим гербом[2]. Нет этого названия и у Длугоша, описавшего хоругви Великого княжества Литовского битвы под Грюнвальдом, большинство из которых имели «воина в доспехах, сидящего на белом, иногда чёрном, либо гнедом, либо пегом коне и потрясающего мечом в простертой руке, на красном поле»[2][4].

Согласно историку и геральдисту Алексею Шаланде, название «Погоня» закрепилось за данным гербом в конце XV — первой половине XVI веков в результате переосмысления изображения вооружённого всадника[2]. В привилее Ягайло 1387 года описывается повинность, которая заключалась в обязанности конно преследовать врага не только рыцарями, но и всем населением, способным носить оружие. В латиноязычном документе сказано, что по-народному преследование врага называется «pogonia»[5]. В этих условиях изображение вооружённого всадника стало символом защиты отчизны от врагов[2].

Белорусско-литовские летописи первой половины XVI века удревняют «Погоню», приписывая её создание легендарному великому князю Наримунту Романовичу, якобы княжившему в середине XIII века: «Наримонт, яко старший будучи в Великом князстве Литовском пановал … Той Наримунт мел герб, або клейнот, рицерства своего таковый, и тым печатовался, Великому князству Литовскому заставил его, а то такий: в гербе муж збройный, на коню белом, в полю червоном, меч голый, як бы кого гонючы держал над головою, и есть оттоля названы погоня»[2][3][6].

Согласно историку Вячеславу Носевичу, название «Погоня» относительно данного герба впервые зафиксировано лишь в гербовнике Бартоша Папроцкого, изданном в 1584 году[1]. Он также ставит под сомнения гипотезу о происхождении названия герба от воинского обычая, указывая на хронологическую разницу между упоминаем повинности и закреплением названия герба в 200 лет[1].

Название «Погоня» относительно данного герба упоминается также под 1562 годом, когда великий князь Сигизмунд Август приказал чеканить монеты-трояки с «гербом Погоней» на одной стороне[2].

Родовой и земельный герб

В качестве династического герба «Погоню» использовали роды, ведшие своё происхождение от Гедимина: Олельковичи, Бельские, Сангушки, Чарторийские и другие[2]. Позже в гербах Гедиминовичей появились и другие элементы. Кроме того, для отличия в гербах разных родов «Погоня» была различной по форме. В конечном итоге сложилось пять видов этого герба:

- в червлёном поле всадник в латах и шлеме на белом коне. В правой руке к него обнаженный меч, а в левой щит с шестиконечным крестом, на коне седло с тремя концами;

- такой же всадник, но с копьем, которое он держит, как бы намереваясь бросить его на врага;

- нагой всадник на коне без седла и узды держит на воздухе, над головою, обнаженный меч;

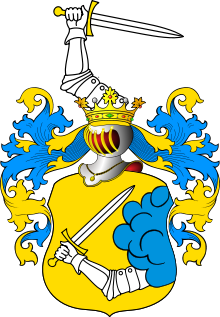

- в золотом поле выходящая из облаков рука в латах с обнаженным мечом, фигура эта повторяется в нашлемнике (дворянский герб «Погоня»);

- в червлёном поле рука с мечом, а в нашлемнике до половины выходящий воин, вооруженный также мечом.

См. гербы Авдуловых (IX, 62); Балакиревых (IX, 28); Башмаковых (V, 106); Бекетовых (IV, 84); Болотниковых (IX, 14);Белкиных (V, 21); Вельяминовых-Зерновых (IV, 26); Волжинских (VII, 101); Вязмитиновых (X, 6); Головкиных (I, 16); Долгово-Сабуровых (VII, 44); Захарьевых (IX, 33); Зиловых (IX, 41); Зубовых (VI, 4); Кологривовых (IV, 23); Кормилицыных (VIII, 126); Котлубицких (V, 132); Кузминых-Кораваевых (IV, 57); Кульневых (VIII, 123); Купреяновых (X, 33); Маховых (X, 71); Мусиных-Пушкиных (I, 17); Мякининых (IV, 29); Обольяниновых (IV, 61); Ошаниных (IV, 41); Плещеевых (I, 44); Плюсковых (VII, 19); Потёмкиных (I, 26; II, 66); Пушкаревых (IX, 53); Ратковых (IV, 77); Ромодановских (IV, 5); Ростопчиных (IV, 12); Рышковых (IX, 121); Свиньиных (II, 56); Собакиных (III, 12); Стасовых (IV, 129); Стерлиговых (X, 47); Сухотиных (IV, 72); Сушковых (II, 73); Телепневых (V, 111); Тухачевских (VII, 10); Тютчевых (IX, 60); Хилковых (IV, 4); Череповых (IX, 69); Черторижских (IX, 82); Чуфаровских (IX, 46); Шафровых (IX, 11)[7].

Разные версии «Погони» стали гербами воеводств Великого княжества Литовского — Виленского, Минского, Берестейского, Полоцкого и других.

С минимальными стилистическими изменениями «Погоня» была элементом герба Речи Посполитой до её ликвидации в 1795 году. После этого «Погоня» как часть некоторых губернских гербов попала в состав государственного герба России. Также «Погоней» были заменены гербы многих городов — Вильны, Полоцка, Витебска и некоторых других. Всего к 1900 году «Погоня» являлась основной либо составной частью 22-х гербов городов Российской Империи, трёх губерний и одной области: Виленской, Витебской и Гродненской (герб 1808 года) губерний[8] и Белостокской области.

«Погоня» как элемент родовых гербов

«Погоня» входит в состав родовых гербов Гедиминовичей: Хованских (I, 1), Голицыных (I, 2), Куракиных (I, 3), Трубецких (II, 1).

Новейшее время

Гербы: Республики Беларусь, 1991—1995 (слева) и Литовской Республики, с 1992 года (справа)В 1918 году «Погоня» стала гербом Литовской Республики и провозглашённой Белорусской Народной Республики. В советское время в Белоруссии и Литве «Погоня» как государственный герб не использовалась. В 1920—1922 годах «Погоня» была элементом герба Срединной Литвы, воспроизводившего герб Речи Посполитой.

В межвоенное время «Погоня» была в гербах Виленского, Подляшского, Полесского воеводств II Речи Посполитой, а также использовалась, наряду с бело-красно-белым флагом, белорусским движением в Западной Белоруссии. Во время Второй мировой войны оба эти символа использовались белорусскими коллаборационистами.

С 1988 «Погоня» стала символом национального движения в Белоруссии и Литве.

Законом, принятым Верховным Советом Литовской Республики (впоследствии названный Восстановительным Сеймом) 11 марта 1990 «О названии государства и гербе», восстановлен довоенный герб «Витис».

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 декабря 1991 утвердило «Погоню» гербом Республики Беларусь.[9]

14 мая 1995 года по инициативе Александра Лукашенко в Белоруссии был проведён референдум о придании русскому языку статуса государственного наравне с белорусским, об установлении новых государственных флага и герба и о поддержке действий Президента, направленных на экономическую интеграцию с Российской Федерацией. По всем вопросам было вынесено положительное решение: «за» проголосовало 83,3, 75,1 и 83,3 % соответственно. По результатам референдума «Погоня» была лишёна статуса государственного герба[10].

После референдума 1995 года герб стал использоваться в качестве одного из символов белорусской оппозиции. В 2000-х годах герб «Погоня» был включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь[11][12].

В Белоруссии «Погоня» присутствует в гербах Витебской (из герба Витебской губернии) и Гомельской областей, ряда городов — Могилёва, Речицы, Верхнедвинска, Лепеля и других. Она есть на эмблемах различных организаций (например, Консервативно-Христианская Партия — БНФ, Общество белорусского языка им. Ф. Скорины, Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына»), на нарукавном знаке 2271-й базы инженерных боеприпасов Вооружённых сил и др.

В Польше «Погоня» имеется в гербах Подляского воеводства и Бяльского повета.

Вариант «Погони» является гербом российских городов Невеля, Себежа (Псковская область) и Велижа (Смоленская область), некогда входивших в состав Великого княжества Литовского, а также районов, центрами которых они являются.

На Украине «Погоня» присутствует на гербе Житомирской области.

В литературе

Одноименное патриотическое стихотворение — «Пагоня» — в 1915 году написал белорусский поэт-классик Максим Богданович. Испытывая тревогу за отчизну, лирический герой «видит Острую браму святую и воинов на грозных конях». В стихотворении дважды повторяются строки: «Старинной литовской Погони не разбить, не остановить, не сдержать» (Старадаўняй Літоўскай Пагоні // Не разбіць, не спыніць, не стрымаць). Стихотворение стало очень популярным и неоднократно было положено на музыку.

Гербу «Погоня» посвящено стихотворение Иосифа Бродского «Герб» из цикла «Литовский дивертисмент».

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 3 Насевiч В. Сімвал Вялікага княства // Чырвоная Змена. — № 33 (13891) — 28.03.1995.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Шаланда А. Пагоня // Вялікае Княства Літоўскае. — Т. 2. — Мн., 2005. — c. 382.

- ↑ 1 2 Цітоў А. К. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. — Мн., 1999. — 176 с.

- ↑ Длугош Я. Грюнвальдская битва. — М.: АН СССР, 1962. — С. 91.

- ↑ Пагоня, ваеная павіннасць // Вялікае Княства Літоўскае. — Т. 2. — Мн., 2005. — c. 381—382.

- ↑ Лакиер А. Б. § 88. Княжеские роды потомства Гедимина // Русская геральдика. — 1855.

- ↑ Лакиер А. Б. § 91, № 198 // Русская геральдика. — 1855.

- ↑ Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в Полное Собрание законов с 1649 по 1900 год. — СПб.: Типография И. М. Комелова, 1899. — 312 с.

- ↑ Об утверждении эталона Государственного герба Республики Беларусь и Положения о Государственном гербе Республики Беларусь — Верховный Совет Республики Беларусь

- ↑ ЦИК РБ::Республиканский референдум 14 мая 1995 года

- ↑ Минкультуры отказалось придать бело-красно-белому флагу статус историко-культурной ценности // AFN.by. 19.06.2008. (Проверено 5 августа 2010).

- ↑ Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 14 мая 2007 г. № 578 Аб статусе гісторыка-культурных каштоўнасцей. (Проверено 5 августа 2010).

Литература

Портал «Геральдика»

Погоня на Викискладе?

Проект «Великое княжество Литовское» - Насевiч В. Сімвал Вялікага княства // Чырвоная Змена. — № 33 (13891) — 28.03.1995. (белор.)

- Цітоў А. К. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. — Мн.: РІВШ БДУ, 1999. — 176 с. (белор.)

- Шаланда А. Пагоня // Вялікае Княства Літоўскае. — Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мн.: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2005. — 788 с.: іл. — c. 382. ISBN 985-11-0378-0. (белор.)

Категории:- Великое княжество Литовское

- Гербы Белоруссии

- Государственные символы Литвы

- Польские дворянские гербы

Wikimedia Foundation. 2010.