- Александр Ярославич Невский

-

Запрос «Александр Невский» перенаправляется сюда; о названиях, связанных с ним, о людях с именем и фамилией Александр Невский см. Александр Невский (значения).Запрос «Александр Ярославич» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Алекса́ндр Яросла́вич Не́вский (др.-рус. Олександръ[1] Ярославичь, 13 мая 1221[2], Переславль-Залесский — 14 ноября 1263, Городец) — князь Новгородский (1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259), великий князь Киевский (1249—1263), великий князь Владимирский (1252—1263), знаменитый русский полководец.

Содержание

Биография

Спасо-Преображенский собор (XII век) и памятник князю Александру Невскому (сер. XX века). Переславль-Залесский.

Спасо-Преображенский собор (XII век) и памятник князю Александру Невскому (сер. XX века). Переславль-Залесский.

Второй сын переяславского князя (позже великого князя киевского и владимирского) Ярослава Всеволодовича и Ростиславы (Феодосии) Мстиславны, княжны Торопецкой, дочери князя новгородского и галицкого Мстислава Удатного[3] Родился в Переяславле-Залесском в мае 1221 года[4].

В 1225 году Ярослав «учинил сыновьям княжеский постриг» — обряд посвящения в воины, который совершил в Спасо-Преображенском соборе Переяславля-Залесского епископ Суздальский Святитель Симон.

В 1228 году Александр вместе со старшим братом Фёдором были оставлены отцом в Новгороде под присмотром Фёдора Даниловича и тиуна Якима[5], вместе с Переяславским войском собиравшимся летом в поход на Ригу[5], но во время голода, наступившего зимой этого года, Фёдор Данилович и тиун Яким, не дождавшись ответа Ярослава о просьбе новгородцев об отмене забожничья, в феврале 1229 года сбежали с малолетними княжичами из города, опасаясь расправы восставших новгородцев[5]. В 1230 году, когда Новгородская республика призвала князя Ярослава, он, побыв две недели в Новгороде, посадил на княжение Фёдора и Александра[5], однако три года спустя, в тринадцатилетнем возрасте, Фёдор умер. В 1234 году состоялся первый поход Александра (под отцовским стягом) на Дерпт, который с 1223 находился в руках ливонцев и победа на реке Омовже.

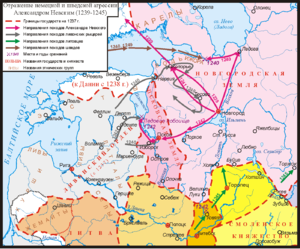

В 1236 году Ярослав уехал из Переяславля-Залесского княжить в Киев (оттуда в 1238 году — во Владимир). С этого времени начинается самостоятельная деятельность Александра. Ещё в 1236—1237 годах соседи Новгородской земли враждовали друг с другом (200 псковских воинов участвовали в неудачном походе Ордена меченосцев против Литвы[5], закончившегося битвой при Сауле и вхождением остатков ордена меченосцев в состав Тевтонского ордена). Но после разорения Северо-Восточной Руси монголами, зимой 1237—1238 годов (монголы взяли Торжок после двухнедельной осады и не пошли в Новгород) западные соседи Новгородской земли практически одновременно развернули наступательные действия.

Отражение агрессии с запада

В 1239 году Ярослав, по окончании войны с литовцами за Смоленск, женил Александра на дочери Брячислава Полоцкого. Свадьба прошла в Торопце в храме св. Георгия. Уже в 1240 году в Новгороде родился первенец княжича, названный Василием[6].

Александр построил ряд укреплений на юго-запад от Новгорода по реке Шелони. В 1240 году немцы подступили к Пскову, а шведы двинулись на Новгород, согласно русским источникам, под предводительством самого правителя страны, королевского зятя ярла Биргера (в шведских источниках упоминания об этой битве отсутствуют, ярлом в тот момент являлся Ульф Фаси, а не Биргер).

Согласно русским источникам, Биргер прислал Александру объявление войны, гордое и надменное: «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою». С сравнительно небольшой дружиною новгородцев и ладожан Александр ночью 15 июля 1240 года врасплох напал на шведов Биргера, когда они при устье Ижоры, на Неве, остановились лагерем для отдыха, и нанёс им полное поражение — Невская битва. И он сам, сражаясь в первых рядах, «неверному кралю их (Биргеру) возложил остриём копья печать на челе». Победа в этой битве продемонстрировала талант и силу Александра.

Тем не менее, новгородцы, всегда ревнивые к своим вольностям, в том же году успели рассориться с Александром, и он удалился к отцу, который дал ему на княжество Переяславль-Залесский. Между тем на Новгород надвигались ливонские немцы. Рыцари осадили Псков и вскоре взяли его, воспользовавшись предательством среди осаждённых. В город были посажены два немецких фогта, что стало беспрецедентным случаем в истории ливонско-новгородских конфликтов. Затем ливонцы повоевали и обложили данью вожан, построили крепость в Копорье, взяли город Тёсов, разграбили земли по реке Луге и стали грабить новгородских купцов в 30 верстах от Новгорода. Новгородцы обратились к Ярославу за князем; он дал им второго своего сына — Андрея. Это не удовлетворило их. Они отправили второе посольство просить Александра. В 1241 году Александр явился в Новгород и очистил его область от врагов, а в следующем году вместе с Андреем выдвинулся на помощь Пскову. Освободив город, Александр направился в Чудскую землю, во владения ордена.

5 апреля 1242 года произошла битва на границе с Ливонским Орденом, на Чудском озере. Сражение это известно как Ледовое побоище. Точный ход сражения неизвестен, но, согласно ливонским хроникам, орденские рыцари оказались в ходе боя окружены. Согласно новгородской летописи, русские 7 вёрст преследовали немцев по льду. По данным ливонской хроники, потери ордена составили 20 убитых и 6 пленных рыцарей, что может согласовываться с Новгородской летописью, которая сообщает, что ливонский орден потерял 400—500 «немец» убитыми и 50 пленными — «и паде Чюди бещисла, а Немець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новгородъ». Учитывая, что на каждого полноправного рыцаря приходилось 10—15 слуг и воинов более низкого ранга, можно считать, что данные Ливонской хроники и данные Новгородской летописи хорошо подтверждают друг друга.

В 1245 году литовская армия, возглавляемая князем Миндовгом, напала на новгородские земли. Александр немедленно бросился на захватчиков. Литовцы, узнав об этом, начали отступать с награбленным из владений Александра, но тот нагнал их и разбил в битве у озера Жизца. По сказанию летописца, литовцы впали в такой страх, что стали «блюстися имени его».

Шестилетняя победоносная защита Александром северной Руси привела к тому, что немцы, по мирному договору, отказались от всех недавних завоеваний и уступили новгородцам часть Латгалии. Отец Невского Ярослав был вызван в Каракорум и отравлен там 30 сентября 1246 года. Почти одновременно с этим 20 сентября в Золотой Орде был убит Михаил Черниговский, отказавшийся пройти языческий обряд.

Великое княжение

После смерти отца, в 1247 году Александр поехал в Орду к Батыю. Исполнив все положенные обряды, стал приемным сыном Батыя[7]. Оттуда вслед за ранее уехавшим братом Андреем он отправился к великому хану в Монголию. Вернулись из Каракорума Александр и Андрей в 1249г. В их отсутствие брат их, Михаил Хоробрит Московский (четвёртый сын великого князя Ярослава), отнял у дяди Святослава Всеволодовича владимирское великое княжение в 1248 году, но в том же году погиб в бою с литовцами в битве на реке Протве. Святославу удалось разбить литовцев у Зубцова. Батый планировал отдать владимирское великое княжение Александру, но согласно завещанию Ярослава владимирским князем должен был стать Андрей, а новгородским и киевским — Александр. И летописец отмечает, что у них была «привялегия о великом княжении». В итоге правителями Монгольской империи, несмотря на смерть Гуюка во время похода на Батыя в 1248 году, был реализован второй вариант. Александр получил Киев и «Всю Русскую землю». Современные историки расходятся в оценке того, кому из братьев принадлежало формальное старшинство. Киев после татарского разорения потерял какое-либо реальное значение; поэтому Александр в него не поехал, а поселился в Новгороде (По данным В. Н. Татищева, князь всё же собирался уехать в Киев, но новгородцы «удержали его татар ради», однако достоверность этой информации находится под вопросом).

Есть сведения[8] о двух посланиях папы римского Иннокентия IV Александру Невскому. В первом папа предлагает Александру последовать примеру отца, согласившегося (папа ссылался на Плано Карпини, в трудах которого данное известие отсутствует) перед смертью подчиниться римскому престолу, а также предлагает координацию действий с тевтонцами в случае нападения татар на Русь. Во втором послании папа упоминает о согласии Александра креститься в католическую веру и построить католический храм в Пскове, а также просит принять его посла — архиепископа Прусского. В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с буллой. Почти одновременно во Владимире Андрея Ярославича с Устиньей Даниловной венчал митрополит Кирилл — сподвижник Даниила Галицкого, которому папа предлагал королевскую корону ещё в 1246—1247 годах. В том же году литовский князь Миндовг принял католическую веру, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев. По рассказу летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изложил всю историю Руси и в заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения не приимаем».

В 1251 году при участии войск Золотой Орды победу в борьбе за верховную власть в Монгольской империи одержал союзник Батыя Мунке, и в следующем году Александр вновь приехал в Орду. Одновременно против Андрея были двинуты татарские полчища под предводительством Неврюя. Андрей, в союзе с братом Ярославом Тверским выступил против татар, но был разбит и через Новгород бежал в Швецию, Ярослав закрепился во Пскове. Это была первая попытка открытого противодействия монголо-татарам в Северо-Восточной Руси, и она закончилась неудачей. После бегства Андрея великое княжение владимирское перешло к Александру. Возможно, как считает ряд исследователей, это свидетельствует о том, что Александр во время своей поездки в Орду способствовал организации карательного похода против своего брата, но прямых доказательств в пользу данного вывода нет. В том же году из монгольского плена был отпущен в Рязань захваченный в 1237 году раненым князь Олег Ингваревич Красный. За вокняжением Александра во Владимире последовала новая война с западными соседями.

В 1253 году, вскоре после начала великого княжения Александра, его старший сын Василий с новгородцами был вынужден отражать литовцев от Торопца, в том же году псковичи отбили тевтонское вторжение, затем вместе с новгородцами и карелами вторглись в Прибалтику и разбили тевтонцев на их земле, после чего был заключён мир на всей воле новгородской и псковской. В 1256 году на Нарову пришли шведы, емь, сумь и начали ставить город (вероятно речь идёт о уже заложенной в 1223 году крепости Нарва). Новгородцы просили помощи у Александра, который и провёл с суздальскими и новгородскими полками удачный поход на емь. В 1258 году литовцы вторглись в Смоленское княжество и подступали к Торжку.

В 1255 году новгородцы изгнали от себя старшего сына Александра Василия и призвали Ярослава Ярославича из Пскова. Невский же заставил их снова принять Василия, а неугодного ему посадника Ананию, поборника новгородской вольности, заменил услужливым Михалкой Степаничем. В 1257 году монгольская перепись прошла во Владимирской, Муромской и Рязанской землях, но была сорвана в Новгороде, который не был захвачен в ходе нашествия. Большие люди, с посадником Михалкой, уговаривали новгородцев покориться воле хана, но меньшие и слышать о том не хотели. Михалко был убит. Князь Василий, разделяя чувства меньших, но не желая ссориться с отцом, ушёл во Псков. В Новгород явился сам Александр Невский с татарскими послами, сослал сына в «Низ», то есть Суздальскую землю, советчиков его схватил и наказал («овому носа урезаша, а иному очи выимаша») и посадил князем к ним второго своего сына, семилетнего Дмитрия. В 1258 году Александр ездил в Орду «чтить» ханского наместника Улавчия, а в 1259 году, угрожая татарским погромом, добился от новгородцев согласия на перепись и дань («тамги и десятины»).

Принявший в 1253 году королевскую корону Даниил Галицкий своими силами (без союзников из Северо-Восточной Руси, без католизации подвластных земель и без сил крестоносцев) смог нанести ордынцам поражение, но вскоре под угрозой вторжения Орды подчинился и вынужден был срыть все построенные им новые крепости. Литовцы были отбиты от Луцка, после чего последовали галицко-ордынские походы на Литву и Польшу, разрыв Миндовга с Польшей, Орденом и союз с Новгородом. В 1262 году новгородские, тверские и союзные литовские полки под номинальным началом 12-летнего Дмитрия Александровича предприняли поход в Ливонию и осадили город Юрьев, сожгли посад, но города не взяли.

Смерть

Г. Семирадский. Кончина Александра Невского

Г. Семирадский. Кончина Александра Невского

Г. Семирадский. Похороны Александра Невского

Г. Семирадский. Похороны Александра Невского

В 1262 году во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других городах были перебиты татарские откупщики дани, а сарайский хан Берке потребовал произвести военный набор среди жителей Руси[9], поскольку возникла угроза его владениям со стороны иранского правителя Хулагу. Александр Невский отправился в Орду, чтобы попытаться отговорить хана от этого требования. Там Александр заболел. Уже будучи больным, он выехал на Русь.

Приняв схиму под именем Алексия, он 14 ноября 1263[10] скончался в Городце (есть 2 версии — в Городце волжском или в Городце Мещерском). Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли», и все с плачем воскликнули: «уже погибаем». «Соблюдение Русской земли, — говорит знаменитый историк Сергей Соловьёв, — от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского». Александр сделался любимым князем духовенства. В дошедшем до нас летописном сказании о подвигах его говорится, что он «Богом рожен». Побеждая везде, он никем не был побеждён. Рыцарь, пришедший с запада посмотреть Невского, рассказывал, что он прошёл много стран и народов, но нигде не видал такого «ни в царях царя, ни в князьях князя». Такой же отзыв будто бы дал о нём и сам хан татарский, а женщины татарские его именем пугали детей.

Изначально похоронен Александр Невский в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге.

Семья

Супруга:

- Александра, дочь Брячислава Полоцкого;

- Васса[11].

Сыновья:

- Василий (до 1245—1271) — новгородский князь;

- Дмитрий (1250—1294) — Князь Новгородский (1260—1263), князь переяславский, великий князь владимирский в 1276—1281 и 1283—1293;

- Андрей (ок. 1255—1304) — князь костромской (1276—1293, 1296—1304), великий князь владимирский (1281—1284, 1292—1304), князь новгородский (1281—1285, 1292—1304), князь городецкий (1264—1304);

- Даниил (1261—1303) — первый князь московский (1263—1303).

Дочери:

- Евдокия, ставшая женой Константина Ростиславича Смоленского.

Супруга и дочь Евдокия погребены в соборе Успения Богородицы Успенского Княгининого монастыря в г. Владимире.

Предки

Владимир Всеволодович Мономах Юрий Долгорукий Всеволод Юрьевич Большое Гнездо гречанка? Ярослав Всеволодович Мария Шварновна Александр Ярославич Невский Ростислав Мстиславич Мстислав Ростиславич Храбрый Мстислав Мстиславич Удатный Ростислава Мстиславна Котян Сутоевич,

половецкий ханМария Котяновна,

половецкая княжнаИнтересно отметить, что Ростислав Мстиславич приходится племянником Юрию Долгорукому.

Оценки личности и результатов правления

Картина П. Д. Корина «Александр Невский» была создана в разгар Великой Отечественной войны, когда был особенно востребован подобный героический образ борца с немецкими захватчиками

Картина П. Д. Корина «Александр Невский» была создана в разгар Великой Отечественной войны, когда был особенно востребован подобный героический образ борца с немецкими захватчиками

По результатам широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 года Александр Невский был выбран «именем России». Однако в исторической науке нет единой оценки деятельности Александра Невского, взгляды историков на его личность разные, порой прямо противоположные. Веками считалось, что Александр Невский сыграл исключительную роль в русской истории в тот драматический период, когда Русь подверглась удару с трёх сторон, в нём видели родоначальника линии московских государей и великого покровителя православной церкви. Подобная канонизация Александра Ярославича со временем стала вызывать возражения. Как констатирует руководитель кафедры отечественной истории МГУ Н. С. Борисов, «любители разрушать мифы постоянно „подкапываются“ под Александра Невского, и стараются доказать, что и брата он предал, и татар он навёл на русскую землю, и вообще непонятно, за что его великим полководцем считают. Такая дискредитация Александра Невского постоянно в литературе встречается. Каким он был на самом деле? Источники не позволяют на 100 % ответить на этот вопрос»[12].

Каноническая оценка

Согласно канонической версии, Александр Невский рассматривается как святой, как своего рода золотая легенда средневековой Руси. В XIII веке Русь подверглась ударам с трёх сторон — католического Запада, монголо-татар и Литвы. Александр Невский, за всю жизнь не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипломата, заключив мир с наиболее сильным (но при этом более веротерпимым) врагом — Золотой Ордой — и отразив нападение немцев, одновременно защитив православие от католической экспансии. Эта трактовка официально поддерживалась властью как в дореволюционные, так и в советские времена, а также Русской православной церковью. Идеализация Александра достигла зенита перед Великой Отечественной войной, во время и в первые десятилетия после неё. В популярной культуре этот образ был запечатлён в фильме «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна.

Евразийская оценка

Лев Гумилёв как представитель евразийства видел в Александре Невском архитектора гипотетического русско-ордынского альянса. Он категорически утверждает, что в 1251 г. «Александр приехал в орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал сыном хана и в 1252 г. привел на Русь татарский корпус с опытным нойоном Неврюем»[13]. С точки зрения Гумилёва и его последователей, дружеские отношения Александра с Батыем, чьим уважением он пользовался, его сыном Сартаком и преемником — ханом Берке позволили наладить с Ордой возможно более мирные отношения, что способствовало синтезу восточнославянской и монголо-татарской культур.

Критическая оценка

Третья группа историков, в целом соглашаясь с прагматичным характером действий Александра Невского, считает, что объективно он сыграл отрицательную роль в истории России. Некоторые историки, в частности, Дж. Феннелл, Игорь Данилевский и Сергей Смирнов считают, что традиционный образ Александра Невского — как гениального полководца и патриота преувеличен. Они акцентируют внимание на свидетельствах, в которых Александр Невский выступает властолюбивым и жестоким человеком[14]. Также ими высказываются сомнения насчёт масштаба ливонской угрозы Руси и реального военного значения столкновений на Неве и Чудском озере.[15] Согласно их трактовке, серьёзной угрозы со стороны немецких рыцарей не было (причём Ледовое побоище не являлось крупной битвой), а пример Литвы (в которую перешёл ряд русских князей со своими землями) по мнению Данилевского показал, что успешная борьба с татарами была вполне возможна. Александр Невский сознательно пошёл на союз с татарами, чтобы использовать их для укрепления личной власти. В долгосрочной перспективе его выбор предопределил формирование на Руси деспотической власти.

Александр Невский, заключив союз с Ордой, подчинил Новгород ордынскому влиянию. Он распространил татарскую власть на Новгород, который никогда не был завоеван татарами. Причём выкалывал глаза несогласным новгородцам, и много за ним грехов всяких.— Валентин Янин, академик РАН[16]

Канонизация

Икона Святого благоверного князя Александра Невского

Икона Святого благоверного князя Александра Невского

Канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. Память (по Юлианскому календарю): 23 ноября и 30 августа (перенесение мощей из Владимира-на-Клязьме в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь (с 1797 — лавра) 30 августа 1724 года). Дни празднования Святого Александра Невского:

-

- 23 мая (5 июня по нов. ст.) — Собор Ростово-Ярославских святых

- 30 августа (12 сентября по нов. ст.) — день перенесения мощей в Санкт-Петербург (1724) — главный[17]

- 14 ноября (27 ноября по нов. ст.) — день кончины в Городце (1263) — отменён

- 23 ноября (6 декабря по нов. ст.) — день погребения во Владимире, в схиме Алексия (1263)

Мощи Св. Александра Невского

- Невский был погребён в монастыре Рождества Богородицы во Владимире и до середины XVI века Рождественский монастырь считался первым монастырём на Руси, «архимандритьей великой». В 1380 году во Владимире открыты его мощи нетленными и положены в раке поверх земли. Согласно спискам Никоновской и Воскресенской летописей XVI века, во время пожара во Владимире 23 мая 1491 года «тело князя великого Александра Невского згоре (сгорело)». В списках тех же летописей XVII века рассказ о пожаре полностью переписан и упомянуто, что мощи были чудесным образом сохранены от пожара[18]. В 1547 году князь был причислен к лику святых, а в 1697 году суздальский митрополит Илларион поместил мощи в новую раку, украшенную резьбой и покрытую драгоценным покровом[19].

- Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 г., святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября и оставались там до 1724 г., когда 30 августа были установлены в Александро-Невской церкви Александро-Невского Свято-Троицкого монастыря по повелению Петра Великого. При освящении в монастыре в 1790 году Троицкого собора мощи положены в нём, в серебряной раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной[20].

В 1753 году повелением императрицы Елизаветы Петровны мощи были перенесены в пышную серебряную гробницу, на изготовление которой мастерами Сестрорецкого оружейного завода пошло около 90 пудов серебра. В 1790 году после завершения строительства собора Пресвятой Троицы гробница была перенесена в этот собор и размещена за правым клиросом[19].

Саркофаг Александра Невского в Эрмитаже

- В мае 1922 года мощи были вскрыты и вскоре изъяты. Изъятая рака передана в Эрмитаж, где находится по настоящее время.

- Мощи святого возвращены в лаврский Троицкий собор из запасников музея религии и атеизма, располагавшегося в Казанском соборе, в 1989 году.

- В 2007 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II мощи святого в течение месяца перевозили по городам России и Латвии. 20 сентября святые мощи были принесены в московский храм Христа Спасителя, 27 сентября раку перевезли в Калининград (27—29 сентября) и далее — в Ригу (29 сентября — 3 октября), Псков (3—5 октября), Новгород (5—7 октября), Ярославль (7—10 октября), Владимир, Нижний Новгород, Екатеринбург. 20 октября мощи вернулись в Лавру[21].

Частичка мощей Святого благоверного князя Александра Невского находится в Храме Александра Невского в городе София, Болгария. Также часть мощей (мизинец) Александра Невского находится в Успенском соборе города Владимира. Мощи были переданы указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в октябре 1998 года в канун празднования 50-летия открытия подворья Болгарской Православной Церкви в Москве.[22][23] 21 декабря 2011 года образ с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского были переданы Александро-Невскому храму уральского села Шурала.[24]

На почтовой марке России, 1995 год

На почтовой марке России, 1995 год

Александр Невский в культуре и искусстве

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади и т. д. Ему посвящены православные храмы, он является небесным покровителем Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Ни одно прижизненное изображение Александра Невского не дошло до наших дней. Поэтому для изображения князя на ордене, в 1942 г., его автор, архитектор И. С. Телятников, использовал портрет актёра Николая Черкасова, сыгравшего роль князя в фильме «Александр Невский».

В древнерусской литературе

Литературное произведение, написанное в XIII веке и известное во множестве редакций.

Художественная литература

- Сегень А. Ю. Александр Невский. Солнце Земли Русской. — М.: ИТРК, 2003. — 448 с. — (Библиотека исторического романа). — 5000 экз. — ISBN 5-88010-158-4

- Югов А. К. Ратоборцы. — Л.: Лениздат, 1983. — 478 с.

- Субботин А. А. За землю Русскую. — М.: Военное изд-во Министерства Обороны СССР, 1957. — 696 с.

- Мосияш С. Александр Невский. — Л.: Детская литература, 1982. — 272 с.

- Юхнов С. М. Лазутчик Александра Невского. — М.: Эксмо, 2008. — 544 с. — (На службе государевой. Русский рубеж). — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-26178-9

- Ян В. Г. Юность полководца // К «последнему морю». Юность полководца. — М.: Правда, 1981.

- Борис Васильев. Александр Невский.

Изобразительное искусство

- Портрет Александра Невского (центральная часть триптиха, 1942 г.) работы Павла Корина.

- Памятник Александру Невскому (конная скульптура) в г. Санкт-Петербурге, открыт 9 мая 2002 г. на площади Александра Невского перед входом на территорию Александро-Невской лавры. Авторы — скульпторы: В. Г. Козенюк, А. А. Пальмин, А. С. Чаркин; архитекторы: Г. С. Пейчев, В. В. Попов.[25]

- Памятник Александру Невскому в городе Петрозаводске, открыт 3 июня 2010 г. на проспекте Александра Невского около входа на территорию Кафедрального собора Александра Невского. Авторы — скульпторы: В. Г. Козенюк[26]

- Памятник в Волгограде на площади Павших борцов.

Кинематограф

- Александр Невский, Невский — Николай Черкасов, режиссёр — Сергей Эйзенштейн, 1938 год.

- Господин Великий Новгород, Невский — Александр Франскевич-Лайе, режиссёр — Алексей Салтыков, 1984 год.

- Житие Александра Невского, Невский — Анатолий Горгуль, режиссёр — Георгий Кузнецов, 1991 год.

- Александр. Невская битва, Невский — Антон Пампушный, режиссёр — Игорь Каленов, — Россия, 2008 год.

См. также

Александр Ярославич Невский в Викицитатнике?

Александр Ярославич Невский на Викискладе? - Ливонский поход на Русь

- Невская битва

- Ледовое побоище

- Монголо-татарское иго

- Повесть о житии Александра Невского

- Александр Невский (автопробег)

- Орден Святого Александра Невского

- Орден Александра Невского (СССР)

- Орден Александра Невского (Россия)

- Александр Невский — теплоход проекта 588 (1957)

Примечания

- ↑ либо др.-рус. Александръ

- ↑ Кучкин В. А. О дате рождения Александра Невского // Вопросы истории. 1986. № 2. С. 174—176.

- ↑ Какое-то время актуально было предположение генеалога Н. А. Баумгартена, высказанное в 1908 году, что матерью Александра была Феодосия — дочь рязанского князя Игоря Глебовича, умершего в 1195 году, однако в настоящее время эта гипотеза не находит своего подтверждения. См.: В. А. Кучкин. Александр Невский — Государственный деятель и полководец средневековой Руси//Отечественная история/РАН. Ин-т рос. истории. — М.: Наука, 1996. — № 5. — 224 с. (недоступная ссылка)

- ↑ БРЭ.

- ↑ 1 2 3 4 5 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — М.—Л.: «Издательство Академии Наук СССР», 1950. — 659 с //«Ізборник». Історія України IX—XVIII

- ↑ Александр Невский: историческая справка. REGIONS.RU — новости Федерации. Архивировано из первоисточника 24 августа 2011.

- ↑ Би-Би-Си:«Россия между Ордой и Западом»)

- ↑ Горский А. А. Два «неудобных» факта из биографии Александра Невского

- ↑ Егоров В. Л. Александр Невский и Чингизиды // Отечественная история. 1997. № 2.

- ↑ Жизнь Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского; Александро-Невская лавра (исторический очерк). Под ред. наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры архимандрита Назария (Лавриненко). — Санкт-Петербург: Православное издательство Вера, 2004. ISBN 5-7909-0030-5

- ↑ Н. М. Карамзин. История государства Российского. Том 4. Глава 2 Cуществование второй жены Александра у историков вызывает сомнения. Некоторые полагают, что Васса — монашеское имя Александры Брячиславовны. Подробнее по этому вопросу см. А. Карпов, Александр Невский (ЖЗЛ), М.: Молодая гвардия, 2010. С. 89 ISBN 978-5-235-03312-2

- ↑ YouTube — 1.4. ACADEMIA. Н. Борисов. Возвышение Москвы в 14 — 15 вв.

- ↑ Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. XXIV. В улусе Джучиевом

- ↑ Смирнов Сергей Борисович. Конец русской демократии

- ↑ Игорь Данилевский. Ледовое побоище: Смена образа

- ↑ Валентин Янин: Александр Невский был грешником | стенограммы - АКАДЕМИЯ - Аргументы и Факты

- ↑ Александр Невский — покровитель Санкт-Петербурга

- ↑ ПСРЛ, т. VIII, стр. 221, т. XII, стр. 229, там же приведены разночтения.

- ↑ 1 2 Журнал История Петербурга № 5 (27). 2005, с. 46.

- ↑ Святой благоверный великий князь Александр Невский — в схиме Алексий. Православный Церковный календарь. Архивировано из первоисточника 24 августа 2011.

- ↑ Мощи Александра Невского пробудут в Нижнем 4 дня (недоступная ссылка) Деловой Петербург ISSN 1606-1829 (Online) со ссылкой на Нижегородскую епархию, 7 сентября 2007 года.

- ↑ 18 января 2008 года Владимир Путин посетил Храм Александра Невского в Софии

- ↑ Владимир Путин посетил храм св. Александра Невского в Софии

- ↑ В храме Шуралы появилась икона с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского. Сайт Православной газеты Екатеринбургской епархии.

- ↑ Александр Невский, Ярославич (1221—1263)

- ↑ История создания памятника Александру Невскому в Петрозаводске

Литература

- Мансикка В. Й. Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. — СПб., 1913. — «Памятники древней письменности». — Вып. 180.

- Житие Александра Невского / Подг. текста, перевод и комм. В. И. Охотниковой // Памятники литературы Древней Руси: XIII век. — М.: Художественная литература, 1981.

- Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века: «Слово о погибели Русской земли»: [исследования и тексты] / Отв. ред. Д. С. Лихачёв. — М.—Л.: Наука, 1965. — 232 с.

- Бегунов Ю. К. Александр Невский. — М.: Яуза-Эксмо, 2009. — 336 с. — Серия «Главное имя России».

- Пашуто В. Т. Александр Невский / Художник Н. Усачёв; На фронтисписе Александр Невский работы П. Д. Корина. — М.: Молодая гвардия, 1974. — 160, [50] с. — (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 10 (542)). — 100 000 экз. (в пер.)

- Карпов А. Ю. Великий князь Александр Невский / Алексей Карпов. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 336, [16] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия. Серия биографий. Вып. 5). — 5 000 экз. — ISBN 978-5-235-03312-2 (в пер.)

- Хитров М. Святой благоверный великий князь Александр Ярославович Невский. Подробное жизнеописание. — Минск: Панорама, 1991. — 288 с. — Репринтное изд.

- Клепинин Н. А. Святой благоверный и великий князь Александр Невский. — СПб.: Алетейя, 2004. — 288 с. — (Славянская библиотека. Bibliotheca slavica). — 1 000 экз. — ISBN 5-89329-677-X (в пер.)

- Князь Александр Невский и его эпоха: Исследования и материалы / Под ред. Ю.К. Бегунова и А.Н. Кирпичникова. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. — 214 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-86007-037-3 (в пер., суперобл.)

- Феннел Джон. Кризис средневековой Руси. 1200—1304 / Пер. с англ. В. В. Голубчиковой. — М.: Прогресс, 1989. — 296 с. — 30 000 экз. — ISBN 5-01-001641-9 (в пер.)

- Ледовое побоище 1242 г. Труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища / Отв. ред. Г. Н. Караев. — М.—Л.: Наука, 1966. — 241 с.

- Селезнёв А. А., Царёв Б. А. Флотские и гражданские храмы во имя Св. Благоверного великого князя Александра Невского // Морской Вестник. № 1(13) 2005. — 102 с.

- Кучкин В. А. Александр Невский — Государственный деятель и полководец средневековой Руси // Отечественная история / Институт российской истории РАН. — М.: Наука, 1996. — № 5. — 224 с. (недоступная ссылка)

- Святитель Иоанн. Святой Благоверный Князь Александр Невский // Наши Вести. — 1997. — № 448.

- Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период. В двух томах. СПб., том 1 (1889), PDF, том 2 (1891), PDF)

- Александр Невский и история России / Материалы научно-практической конференции. Изд. «Новгородский государственный объединённый музей-заповедник», Новгород, 1996

- Кучкин В. А. Александр Невский — государственный деятель и полководец средневековой Руси

- Кирпичников А. Н. Две великих битвы Александра Невского

- Егоров В. Л. Александр Невский и Золотая Орда

- Горский А. А. Два «неудобных» факта из биографии Александра Невского

- Попова М. П. История и деятельность «Православного братства святого Александра Невского» при Рождественском монастыре города Владимира (1879—1918 года)

- Данилевский И. Н. Александр Невский: Парадоксы исторической памяти // «Цепь времен»: Проблемы исторического сознания. — М.: ИВИ РАН, 2005. С. 119—132.

- Гумилёв Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. «Айрис-Пресс», 2008. — 320 с.

- Конявская Е. Л. Образ Александра Невского в ранних летописях // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 2 (36). С. 55—63.

- Селезнёв Ю. В. Вокняжение Александра Невского в 1252 г.: политические реалии и их отражение в русской письменной традиции // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 1 (35). С. 36—41.

- Художественная

- Обухова Л. А. Набатное утро: Александр Невский: Историческая повесть: Для сред. шк. возраста / Лидия Обухова; Худож. Александр Антонов. — М.: Молодая гвардия, 1978. — 176 с. — (Пионер — значит первый. Вып. 61). — 100 000 экз. (в пер.)

Ссылки

- Александр Ярославич Невский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Александр Невский — статья на сайте Переславль. Инфо

- Ирина Карацуба. Митрополитика

- Храмы и часовни России, освященные во имя Александра Невского

- Зимний поход Александра Невского в Скандинавию

- Антон Прошенков. Древнерусская конница — «универсальные солдаты» Средневековья

- Иной взгляд на деяния Александра Невского. А. П. Бахтин, Калининградский областной архив.

- Л. А. Завадская. Рака Александра Невского в собрании Эрмитажа

- П. Ю. Климов. Святой Александр Невский в русской церковно-монументальной живописи второй половины 19 — начала 20 века (Семирадский, Васнецов, Нестеров)

- Игорь Данилевский. Ледовое побоище: смена образа

- Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Князь Александр Ярославич Невский

- В. Т. Пашуто Александр Невский (ЖЗЛ)

Православные святые — покровители православного воинстваФеодор Стратилат • Иоанн Воин • благоверный князь Александр Невский • Иоанн Предтеча • Георгий Победоносец • Андрей Стратилат • Прокопий

Категории:- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся 13 мая

- Родившиеся в 1221 году

- Родившиеся в Переславле-Залесском

- Умершие 14 ноября

- Умершие в 1263 году

- Умершие в Городце

- Князья псковские

- Великие князья владимирские

- Великие князья киевские

- Князья новгородские

- Князья Переяславль-Залесские

- Русские князья XIII века

- Святые по алфавиту

- Святые России

- Русские православные святые

- Христианские святые XIII века

- Благоверные

- Канонизированные князья

- Александр Невский

- Мономаховичи

- История Пскова

Wikimedia Foundation. 2010.