- Эстонская освободительная война

-

Эстонская освободительная война Гражданская война в России

Дата 29 ноября 1918 — 2 февраля 1920 Место Эстония, Латвия, Советская Россия Итог Юрьевский мирный договор Противники  Эстония

Эстония

Северо-Западная армия

Северо-Западная армия

Британский флот

Британский флот

Финские добровольцы

Финские добровольцы

Шведские добровольцы

Шведские добровольцы

Датские добровольцы

Датские добровольцы Советская Россия

Советская Россия Прибалтийский ландесвер

Прибалтийский ландесверКомандующие  Йохан Лайдонер

Йохан Лайдонер

Иоаким Вацетис

Иоаким Вацетис

Рюдигер фон дер Гольц

Рюдигер фон дер Гольц История Эстонии

История Эстонии

Северная война · Лифляндская губерния · Эстляндская губерния

Балтийское герцогство · Временное правительство Эстонии · Советская республика матросов и строителей · Эстонская война за независимость

Эстонская республика

Портал «Эстония»Эстонская освободительная война (эст. Vabadussõda) — война, в которой в период с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года вооружённые силы самопровозглашённой Эстонской Республики при участии белой Северо-Западной армии противостояли Красной армии, а также боевые действия на территории современной Латвии в июне-июле 1919 года, в которых эстонская армия, включавшая сформированную из латышей Северолатвийскую бригаду, противостояла подразделениям Прибалтийского ландесвера и отрядам Прибалтийского фрайкора. В советской историографии[1] рассматривалась как часть Гражданской войны в России.

Содержание

Предыстория

Ситуация в Эстонии после Октябрьской революции в России

После Октябрьской революции, произошедшей в Петрограде 7 ноября 1917 года, Советская власть была установлена также и в Эстонии. 28 ноября 1917 года Временный Земский Совет Эстляндской губернии, не признавая власть большевиков, провозгласил себя верховной властью, до созыва Конституционного совета. Однако большевики распустили Земский Совет и руководители борьбы за независимость были вынуждены уйти в подполье.

Оккупация Эстонии германской империей

С началом немецкого наступления, 24 февраля 1918, когда большевики покинули Ревель (ныне Таллин), собравшийся на чрезвычайное заседание Земский совет Эстляндии передал высшую власть в руки Комитета спасения Эстонии во главе с Константином Пятсом и опубликовал «Манифест ко всем народам Эстонии» (т. н. «Манифест о независимости»), объявлявший Эстонию независимой демократической республикой, нейтральной по отношению к российско-германскому конфликту. Вскоре Ревель был занят германскими войсками и к концу февраля 1918 года вся территория Эстонии была оккупирована немцами.

Окончание немецкой оккупации

9 ноября 1918 года в Германии произошла Ноябрьская революция. 11 ноября 1918 года между воюющими странами было подписано Компьенское перемирие, означавшее окончание Первой мировой войны. В соответствии с условиями перемирия Германия была обязана вывести войска со всех оккупированных территорий. Министр обороны провозглашённой немецкими революционерами Веймарской республики отдал приказ о выводе дивизий германской имперской армии из Прибалтики. Однако в действительности немцы не торопились с выводом всех войск, так как надеялись использовать их для сохранения своего влияния в Прибалтике путём установления прогерманских режимов в Латвии и Эстонии. В Эстонии эта цель немцами так и не была достигнута, но в случае с Латвией им это почти удалось, когда вместо свергнутого по причине сотрудничества с Антантой кабинета министров Латвийской Республики во главе с К. Улманисом, ими было назначено марионеточное правительство А. Ниедры. Опасаясь угрозы захвата Красной Армией территории своих новопровозглашённых государств, руководители борьбы за независимость Эстонии и Латвии за неимением в своём распоряжении достаточных резервов и времени для формирования национальных вооружённых сил были вынуждены принять помощь, предложенную им командованием германской армии. К 21 ноября осуществлён полный переход власти в Эстонии от командования немецких войск в руки Временного правительства, возглавляемого Константином Пятсом.

Накануне

Планы советского командования

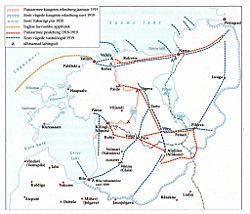

В связи с началом вывода немецких войск с оккупированных территорий советское руководство решило продвигать части Красной армии вслед за отходящими немцами и установить контроль над территориями, потерянными в результате подписания Брестского мира. Директивой Главного командования РККА № 259/ш от 16 ноября 1918 года командованию Северного фронта было приказано начать наступление от Ямбурга на Нарву и от станции Дно — на Псков. Спустя два дня последовала директива Главного командования РККА № 277/ш, согласно которой войска Северного фронта после занятия Нарвы и Пскова должны были наступать на Ревель и Валк.

Силы сторон

Красная армия

Для действий на территории Эстонии предназначались войска сформированной в начале ноября 1918 года 7-й армии Северного фронта. В состав армии входили 6-я и 2-я Новгородская стрелковые дивизии. Эти войска насчитывали свыше 7,5 тысяч штыков, около 400 сабель, 58 орудий и 285 пулемётов. Накануне наступления армия была усилена Юрьевским стрелковым полком, 1-м и 6-м Латышскими стрелковыми полками, несколькими кавалерийскими эскадронами и батареей Латышской стрелковой дивизии. Кроме того, в оперативном подчинении командования 7-й армии находилась часть сил Балтийского флота. В начале января 1919 года в состав армии была включена 10-я стрелковая дивизия, прибывшая из Уральского военного округа. Следует отметить, что войскам 7-й армии, и так крайне малочисленным, предстояло действовать на территории не только Эстонии, но и соседней Латвии.Эстонская армия и её союзники

К началу войны эстонская армия (Eesti Rahvavägi; главнокомандующий с 23 декабря 1918 года — полковник Йохан Лайдонер) находилась в стадии формирования. Оно началось лишь 21 ноября 1918 года на основании постановления Временного правительства от 16 ноября 1918 года и первоначально велось на добровольных началах. Временное правительство предполагало к 28 ноября завербовать 25 тысяч человек, но в реальности даже к 15 декабря 1918 года в войска поступило всего 1238 добровольцев. Поэтому уже 28 ноября в республике была введена всеобщая воинская повинность. Первоначально армия состояла из одной дивизии (начальник — генерал-майор Александр Тыниссон), в состав которой входили шесть пехотных полков, артиллерийский полк и инженерный полк. Кроме того, в состав армии входило большое количество более мелких формирований из добровольцев. Несмотря на введение воинской повинности, армия оставалась малочисленной. К 15 декабря 1918 года в войска поступило всего 9043 солдата, к 5 января 1919 года — 15343.Кроме эстонской армии, в боях с советскими войсками участвовали также части белогвардейского Псковского добровольческого корпуса (командир — полковник Г. Г. фон Нефф), сформированного осенью 1918 года на оккупированной немцами территории. После начала советского наступления в Прибалтике корпус отступил на территорию Эстонии и согласно заключённому 6 декабря 1918 года договору перешёл в подчинение командования эстонской армии. Псковский добровольческий корпус, позже переименованный в Северный корпус, стал предшественником Северо-Западной армии.

Также советским войскам в Эстонии противостояли отряды, сформированные из иностранных добровольцев, главным образом финских. Финляндия отправила в Эстонию две войсковые части — I добровольческий финский отряд (командир — майор Мартин Экстрём) и полк «Сыновья Севера» (командир — подполковник Ханс Кальм). Первые финские подразделения прибыли в Ревель 30 декабря 1918 года. Общее командование ими осуществлял генерал-майор Мартин Ветцер. Кроме того, Финляндия оказала Эстонии значительную материальную и финансовую поддержку. Так, уже 10 декабря 1918 года она предоставила Эстонии заём на сумму 10 миллионов марок.

Наконец, участие в боевых действиях в Эстонии приняли участие также корабли английского флота. Английская эскадра под командованием контр-адмирала А. Синклера прибыла в Ревель 12 декабря 1918 года. Англичане поддерживали действия эстонцев огнём корабельной артиллерии, а также высаживали эстонские десанты на берегу Финского залива в тылу советских войск. Для этой цели в составе эстонской армии был сформирован десантный батальон. Кроме того, Англия, как и Финляндия, оказала Эстонии значительную помощь поставками вооружения, боеприпасов и продовольствия.

Ход войны

Сражение за Нарву

22 ноября 1918 года части 6-й стрелковой дивизии 7-й армии (командующий — Е. А. Искрицкий) в составе Северного фронта попытались взять Нарву лобовой атакой вдоль Ямбургского шоссе, но, неся большие потери, были отбиты слаженными действиями и массированным огнём германских частей.

28 ноября 1918 года дислоцировавшиеся на правом берегу Наровы красные эстонские полки и части 6-й стрелковой дивизии РККА под командованием Н. Н. Иванова, в распоряжении которой было 4 тысячи штыков и сабель, а также 19 орудий, предприняли вторую попытку взятия Нарвы. Согласно плану, часть подразделений должна была своим наступлением на главном направлении отвлечь внимание противника, в то время как усиленные ударные части одновременными ударами южнее и севернее Нарвы должны были перерезать пути отступления оборонявших город частей и захватить его. Город обороняли подразделения 405-го пехотного полка германской армии, только начавшие формирование части 4-го эстонского пехотного полка и добровольцы из Нарвской дружины Кайтселийта (Союз обороны Эстонии). Команда немецкой батареи, стоявшей на краю поля Йоала, развернула свои орудия в сторону частей Красной Армии и открыла огонь по приближающимся цепям бойцов Красных эстонских полков. При поддержке огня немецкого бронепоезда сводный эстонско-немецкий отряд предпринял контратаку и заставил красноармейцев отступить с большими для них потерями. В то же время Красная Армия высадила в Гунгербурге десант численностью в 500 человек, который, не встретив сопротивления немцев, начал быстро продвигаться в сторону деревень Рийги (эст.) и Пеэтерристи (эст.). Взорвав за собой один из железнодорожных мостов, немцы отступили из Нарвы. Однако малочисленные эстонские части не считали возможным для себя далее удерживать Нарву и с боями начали отступление в западном направлении.

В бою за город погибло около 80 солдат эстонских подразделений Красной армии, в основном бойцов Феллинского коммунистического полка. В числе погибших был и Яан Сихвер (эст.) — организатор и член Реввоенсовета красных эстонских полков и член ЦК эстонских секций РКП(б)[2].

После захвата Нарвы там была провозглашена Эстляндская трудовая коммуна, просуществовавшая 52 дня.

Сражение за Нарву в современной эстонской историографии считается началом войны.

Бои с Красной армией в 1919 году

К началу января 1919 года части Красной армии заняли значительную часть территории Эстонии и стояли в 35 километрах от Ревеля. В декабре 1918 года главнокомандующим Эстонской армией, называвшейся в то время Народными войсками (эст. Rahvavägi), был назначен Йохан Лайдонер, была проведена массовая мобилизация. В Эстонию начала поступать помощь от стран Антанты, прибыли добровольцы из Финляндии, началось строительство дополнительных бронепоездов.

6 января 1919 года эстонская армия при участии Псковского корпуса полковника Дзерожинского, находившегося с декабря 1918 года по июнь 1919 года в подчинении эстонского главнокомандования, начали совместное наступление, результатом которого стало изгнание частей Красной армии с территории Эстонии к февралю 1919 года.

Отступление Красной армии из Эстонии

7 января того же года при поддержке Антанты началось совместное контрнаступление вооружённых сил Эстонской Республики и русского Псковского добровольческого корпуса. В результате контрнаступления уже через неделю был взят город Юрьев, а 19 января — Нарва, бывшая временной столицей Эстляндской трудовой коммуны. В феврале 1919 года части Коммуны и 7-й армии РККА были вытеснены за пределы Эстонии.

Попытки контрнаступления, предпринятые частями Красной армии в феврале и апреле 1919 года, не увенчались успехом. В мае и октябре 1919 года белогвардейская Северо-Западная армия дважды при поддержке эстонской армии предпринимала наступление на Петроград, но оба раза была отброшена к Нарве.

Псковская наступательная операция

24 мая 1919 г. рано утром началось наступление 2-ой пехотной дивизии эстонской армии в направлении Пскова. В соответствии с договоренностью c командирoм дивизии красных стрелков Леонардoм Риттoм, 1-й эстонский коммунистический полк перешел на сторону эстонской армии. Силы же 2-й пехотной дивизии, тем временем, нанесли мощный удар по группировке противника в районе Изборска и быстро вышли на оперативный простор. Вечером 25 мая Куперьяновский партизанский батальон вошел во Псков. Всего в операции приняло участие свыше 3-х с половиной тысяч эстонских солдат, при 262-х пулеметах, 30-ти орудий, 2-х броневиках и 4-х бронепоездов. Действия сухопутных войск также поддерживала Чудская флотилия. В ходе наступления эстонская армия взяла свыше 1000 военнопленных и шесть полевых орудий. 29 мая во Псков прибыл уполномоченный Северного корпуса полковник Станислав Булак-Балахович, который принял административное управление, а также оборону Псковского района на себя.[3]

Война с Ландесвером

В ходе Освободительной войны эстонской армии пришлось столкнуться с военизированными формированиями прибалтийских немцев (Ландесвер) под командованием Рюдигера фон дер Гольца, действовавшими на территории Латвии. Главные бои развернулись в июне 1919 года в Северной Латвии. 23 июня 1919 года под латвийским городом Цесис (в эстонском варианте Вынну) войска Ландесвера были разгромлены. Начиная с 1934 года по предложению генерала Эрнста Пыддера день Сражения под Вынну стал отмечаться в Эстонии как государственный праздник День победы в Освободительной войне (вновь отмечается с 1992 года).

2 июля 1919 года результате прорыва Эстонской армией и латышскими полками при поддержке ВМС Эстонии линии обороны Риги командование Ландесвера согласилось на перемирие, предложенное представителями Антанты и вступившее в силу 3 июля.

Русские в Эстонской народной армии

В годы Освободительной войны в Эстонской народной армии из русских было создано несколько подразделений ротного и батальонного состава. Одни вошли в состав эстонских частей как временные подразделения, другие составили отдельные самостоятельные воинские части. Опыт боевого применения русских частей эстонской армии был также разный. Состав этих подразделений и частей был зачастую смешанный и состоял как из местных уроженцев, так и из пленных красноармейцев и добровольцев.

Русские подразделения были сформированы в 7-м пехотном полку, в составе Балтийского батальона, в партизанском полку Сакала, Скаутском полку и во 2 инженерном рабочем отряде. Отдельными национальными подразделениями Эстонской армии были Отдельный Качановский батальон[4] под командованием капитана Артура Сауэсельга и батальон атамана Булак-Балаховича, а также некоторое время действовавший в составе 2 пехотной дивизии Паниковский батальон (3-й «русский» батальон 7-го пехотного полка).

Окончание войны

В Викитеке есть полный текст Меморандума Эстонского Правительства Верховному Совету Антанты3 января 1920 года в 10:30 между Советской Россией и Эстонией на фронте началось перемирие.

2 февраля 1920 года между Эстонской Республикой и Советской Россией был подписан Юрьевский мирный договор, который положил конец войне.Статистические данные

Силы противников

Эстонская армия — 74 500 солдат, Северо-Западная армия — 17 500 солдат, 3500 финских добровольцев, 200—400 шведов и датчан (по эстонским данным: до 80 000 солдат (Эстонская армия), 20 500 (Северо-Западная армия)[5])

См. также

- История Эстонии

- Эстляндская трудовая коммуна

- Гражданская война в Латвии

- Прибалтийский ландесвер

- Балтийское герцогство

- Северо-Западная армия

- Наступление Северо-Западной армии осенью 1919 года

- Монумент Победы в Освободительной Войне

- Братское кладбище Северо-Западной армии 1918—1920 годов в Нарве

- Гражданская война на Балтийском море

- Имена в граните (фильм)

Литература

- Hannes Valter Серия «Честно и откровенно». // О Войне с Ландесвером, о Выннуской битве и о Рижской операции = Ausalt ja avameelselt Landeswehri sõjast, Võnnu lahingust, Riia operatsioonist. Tallinn: Perioodika, 1989. — Таллин: Периодика, 1989. — 64 p. — ISBN 5-7979-0275-3 (эст.)

- д. и. н. Волков С. В. Белая борьба на Северо-Западе России / Сапожников С. А. — 1-е изд. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 687. — 348 с. — (Россия забытая и неизвестная. Белое движение.). — 3000 экз. — ISBN 5-9524-0201-1

Примечания

- ↑ Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия / Хромов С. С. (отв. ред.). — 1-е. — Москва: Советская энциклопедия, 1983. — 704 с. — 100 000 экз.

- ↑ Советско-эстонская война 1918-1920 гг.

- ↑ Как Эстонская армия 92 года назад освободила город Псков.

- ↑ Отдельный Качановский батальон Эстонской народной армии

- ↑ Facts about the War of Independence The Estonian War Museum, Tallinn (эст.)

Ссылки

- Эстонская Освободительная война. Estonica.org. Архивировано из первоисточника 27 июня 2012. Проверено 23 июня 2012.

- Памятник победы в Освободительной войне. mod.gov.ee. Архивировано из первоисточника 27 июня 2012. Проверено 23 июня 2012.

- Эксперт: В Эстонии отмечают юбилей «очень странной войны» ИА REGNUM, 28 ноября 2008

- В память о солдатах Северо-Западной армии пройдут панихиды

- Эстония отмечает День победы в Освободительной войне. Postimees. Архивировано из первоисточника 7 августа 2012. Проверено 14 июля 2012.

- Копытин И. РУССКИЕ В ЭСТОНСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ. Министерство образования Эстонии. Архивировано из первоисточника 7 августа 2012. Проверено 14 июля 2012.

Категории:- Эстония в XX веке

- Гражданская война в Прибалтике

- Операции и сражения Гражданской войны в России

- События в Эстонии

Wikimedia Foundation. 2010.