Ко временам заката культуры «периода полорогих» в Египте эпохи Древнего Царства (около 2700—2200 гг. до н. э.) упоминаются кочевые племена к западу от долины Нила, одну группу которых египетские источники называют «чимх» (от kimhu — по-видимому, «черные», то есть брюнеты), а другую «чихну» (от kihn[aw]u — «светлые», то есть блондины)[6]. Принятые в исторической науке названия этих племён — темеху и техену. Также позже упоминаются каикаша, шаитеп, машаваша, исавада, ааса, вакана и либу — от последнего вероятно и произошло название ливийцев.

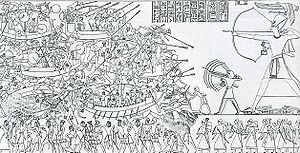

Упоминается машаваша среди покорённых

Рамсесом II народов (красный гранит, 1250 г. до н. э.)

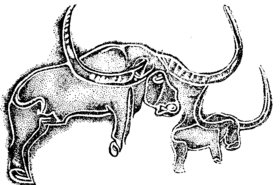

С кон. III тыс. до н. э. наскальные рисунки исчезают, и новые появляются только по прошествии около тысячи лет. Происходит это в связи с усиливающейся аридизацией Сахары, особенно восточной её части. Всё II—ое тыс. до н. э. пустыня наступает, пересыхают уэды, люди начинают покидать обжитые земли. Ко времени появления новых петроглифов (cо второй пол. II тыс. до н. э.) расовый состав восточной Сахары становиться более однородным. Отсюда в основной своей массе переселились негроиды и эфиопоиды, и остаются одни европеоиды. В соответствии с описаниями египетских, греческих и латинских источников, ливийцы как раз и были европеоидами как смуглыми, так и светлыми. Именно этим племенам (в частности возможно гарамантам и фазаниям) принадлежит великолепная культура «периода колесниц» эпохи металла (вторая половина II—I тысячелетие до н. э.).

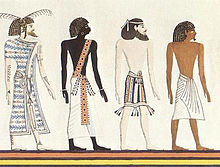

Пленный ливиец.

Древний Египет, бронза

Именно эти ливийцы покорили Египет и создали в нем XXII и XXIII династии, правившие в X—VIII веках до н. э.

Наряду с rbw (rb, rbj), назывались также THnwyw, pywd, Tktn.

Период античности

VIII в. до н. э.—II в. н. э. Одним из первых античных авторов о ливийцах упоминает Гомер По Геродоту Максиями (Машаваша), Асбитами (Исавада), Овсеями(Ааса) и Маками(Вакана) К ним причислялись племена Ливии нумиды, маврусии, гетулы.

Характеристические признаки

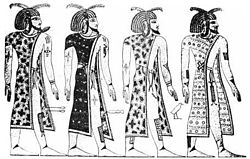

Внешний облик ливийцев, в основном описываемый по древнеегипетским изображениям: белый цвет кожи, множество татуировок, своеобразные цветные плащи и пояса, страусовое (или аистовое) перо на голове, спускавшиеся на виски косы, а также определённой формы борода.

Культура и верования

Среди древних ливийцев бытовали традиционные верования, на которые, как и на всю культуру этих племён, в той или иной степени, оказывали влияние соседние народы (египтяне, финикийцы, греки, римляне и евреи), постепенно осуществлявшие экспансию в земли обитания ливийцев, занимая их жизненное пространство. Взаимопроникновение культур было обоюдным, пришлые народы также что-то перенимали у местных племён (например, возможно, греки переняли у них искусство езды на колесницах запряжённых четвёркой коней, некоторые особенности погребальных обрядов[7]:189).

В V в. до н. э. описание и нравы племён Древней Ливии, одним из первых античных авторов, дал Геродот в своём труде «История» (Книга IV Мельпомена). Среди бытовых особенностей Геродот указывал, что ливийцы (те которые проживали от Египта до Малого Сирта) питаются мясом (но не едят говядину и свинину) и пьют молоко (некоторые иногда всыпают в него размолотую саранчу).[7]:172, 186 Про погребальные обряды он сообщал, что они такие же, как у греков (кроме обрядов насамонов),[7]:190 а брачные обычаи содержали элементы оргии.[7]:172 (см. также: верования и обычаи адирмахидов и насамонов)

Восточные ливийцы

На культуру восточных ливийцев (адирмахидов, гилигаммов и прочих обитавших в Киренаике, Мармарике и Нижнем Египте) оказывала сильное влияние древнеегипетская религия. В пантеоне некоторых племён ливийцев имелись божества, общие с египтянами — Исида[7]:186, Аш (отождествляемый с Сетом и Ха)[8]:29, 144. Вероятно влияние оказывал и знаменитый религиозный центр античности, расположенный по соседству с землями восточных ливийцев — храм с оракулом Амона (оазис Аммоний), в который, через ливийские земли, постоянно путешествовали паломники (известнейший — Александр Македонский[9]:43). Также восточные ливийцы имели тесные контакты с пришлыми колонистами — греками-ферейцами, с VII-V вв. до н. э. часть побережья попадает под контроль греческих городов-государств (Кирена, Барка и других) и начинает называется Киренаика, а ливийские местные племена попадают в зависимость, и всячески претисняются, что вызывало военные столкновения.[7]:159

Внутренняя Ливия и берег обеих Сиртов

На востоке Сиртики, юге Киренаики и Мармарики обитали насамоны (включая авгилов), отличавшиеся от прочих ливийцев наличием более выраженного культа поклонения духам предков и погребальными обрядами (хоронили умерших сидя).[7]:172, 190 В глубине пустыни (возможно область Фазания) расселялись гараманты, по одной из теорий, возникновении культуры которых связывают с нашествием «народов моря».

Язык и письменность

Древние ливийцы говорили на одной из африканских ветвей афразийской языковой семьи — берберо-ливийских языках. Этим языкам близко родственны вымершие гуанчские языки, бывшие в употреблении у жителей Канарских островов. К афразийским языкам относится мертвый сейчас язык соседей ливийцев — древних египтян.

Ряд исследователей предполагает, что изначальный язык афразийцев, так называемый «праафразийский» язык, начал распадаться на отдельные диалекты (в том числе праливийско-гуанчский) на территории Передней Азии (по-видимому, на Аравийском полуострове) около XI—X тысячелетия до н. э. и перенесён в Северную Африку в ходе миграций неолитических племен начиная с VIII тыс. до н. э. Существует и другая версия распространения афразийских языков — из северо-восточной Африки.[3]

Степень родства древнеливийских языков с современными берберскими языками не вполне установлена. Сейчас, на территории Северной Африки берберо-ливийский язык родной для отдельных небольших этнических групп, в том числе туарегов и называется —  (Tamaziɣt, «тамазигхт»).

(Tamaziɣt, «тамазигхт»).

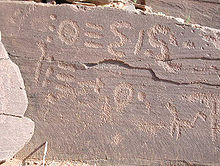

Письменность ливийцев — древнеливийское письмо, произошло от сильно видоизменённого финикийского алфавита. Оно существовало в двух разновидностях — восточная и западная. Направление письма уникально — справа налево, снизу вверх. Сейчас оно частично дешифрованно и разделённо на три группы памятников: феззанско-триполитанские, западно-нумидийские и восточно-нумидийские. Самые ранние из них датируются II веком до н. э.

Из современной письменности к древнеливийской восходит только письмо туарегов —  (Tifinaɣ, «тифинаг»).

(Tifinaɣ, «тифинаг»).

Хозяйственная деятельность

- Скотоводство (кроме свиноводства[7]): разведение коз и овец, а также появившихся позже II века до н. э. верблюдов-дромедаров. Во время засух поголовье скота резко сокращалось.

- Собирательство и зачатки садоводства: сбор фиников, оливок, и особо — заготовка и переработка сильфия. Из его корней, листьев и сока изготовлялись приправы и лекарства. Хотя ливийцы, вероятнее всего, не перерабатывали его, а поставляли экстракты продукта. Этот товар был предметом торговли местных племён и важной статьёй экспорта соседней Киренаики, так как активно потреблялся во многих странах античного мира. В I веке н. э. он почти весь исчез:

«[…] страна, производящая сильфий и киренский сок, который выделяется сильфием после выжимки. Это растение почти что исчезло, когда варвары из-за какой-то вражды вторглись в страну и уничтожили самые корни травы.»

— Страбон (География. Книга XVII.)

- На побережье — рыболовство (тунец, сардины) и собирательство морских животных: губок и багрянки (моллюск, из выделений которого делали пурпурный краситель).

- Торговля велась, в основном, между местными племенами кочевников и киренскими греками побережья (далее экспортируемые товары (важнейший — так называемый «киренский сок», продукт из сильфия), могли идти транзитом через Киренаику в Грецию и Рим). Обитатели Ливии торговали также с Египтом и близ лежащими к нему областями (с Аммонием). Существовали торговые караванные пути и вглубь континента — в страну гарамантов и далее, в экваториальную Африку.

Примечания

Сноски

Источники

- ↑ Библия. Книга Бытия. гл. 10 стих 113

- ↑ Иосив Флавий. Иудейские древности. кн. 1 гл. 6:2

- ↑ 1 2 3 4 5 «Пути миграций афразийцев в Северной Африке» Дьяконов И. М., Милитарев А.Ю

- ↑ Этнограф, археолог и специалист по сахарскому первобытному искусству.

- ↑ Стиль изображения в петролифах, назван в связи с появлением в наскальных рисунках животных семейства полорогих.

- ↑ Именно на такие прочтения указывают фонетические закономерности египетского языка периодов Старого и Среднего царств: принятые в исторической науке названия темеху и техену основаны на гораздо более позднем (новоегипетском) произношении и его передаче в античных источниках.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Геродот Книга IV Мельпомена // История / Перевод Г.А. Стратановского. — Геродот. История. В 9-ти кн.. — М.: ООО «Издательство АСТ», «Ладомир», 2001. — 752 с.

- ↑ Швец Н.Н. «Словарь египетской мифологии». — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2008. — 251 с. — ISBN 978-5-95244-3466-0

- ↑ Страбон Книга XVII. // География / Перевод, статья и комментарии Г. А. Стратановского под общей редакцией проф. С. Л. Утченко. Редактор перевода проф. О. О. Крюгер. — Страбон. География в 17 книгах. — М.: «Ладомир», 1994.

Египте

Египте