- Перфокарты

-

Перфокарта.

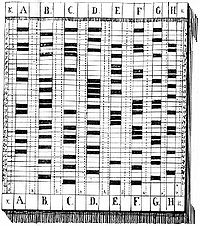

Перфокарта. Русский вариант.Перфорированная таблица С.Н. Корсакова (1832)

Русский вариант.Перфорированная таблица С.Н. Корсакова (1832)Перфока́рта (сокр. от перфорированный и карта) — носитель информации, предназначенный для использования системами автоматической обработки данных. Сделанная из тонкого картона, перфокарта представляет информацию наличием или отсутствием отверстий в определённых позициях карты.

Перфокарты впервые начали применяться в ткацких станках Жаккарда (1808) для управления узорами на тканях. В информатике перфокарты впервые были применены в «интеллектуальных машинах» коллежского советника С.Н. Корсакова (1832), механических устройствах для информацинного поиска и классификации записей. Перфокарты также планировалось использовать в «аналитической машине» Бэббиджа. В конце XIX в. началось использование перфокарт для обработки результатов переписей населения в США (см. Холлерит, Герман).

Существовало много разных форматов перфокарт; наиболее распространённым был «формат IBM», введённый в 1928 г. — 12 строк и 80 колонок, размер карты 7⅜ × 3¾ дюйма (187,325 × 82,55 мм), толщина карты 0,007 дюйма (0,178 мм). Первоначально углы были острые, а с 1964 г. — скруглённые (впрочем, в СССР и позже использовали карты с нескруглёнными углами).

Компьютеры первого поколения, в 20—50-е годы XX-го столетия, использовали перфокарты в качестве основного носителя при хранении и обработке данных. Затем, в течение 70-х — начале 80-х, они использовались только для хранения данных и постепенно были замещены гибкими магнитными дисками большого размера. В настоящее время перфокарты не используются нигде, кроме устаревших систем.

Главным преимуществом перфокарт было удобство манипуляции данными — в любом месте колоды можно было добавить карты, удалить, заменить одни карты другими (т. е. фактически выполнять многие функции, позже реализованные в интерактивных текстовых редакторах).

Содержание

Двоичный и текстовый режим

При работе с перфокартами в двоичном режиме перфокарта рассматривается как двумерный битовый массив; допустимы любые комбинации пробивок. Например, в системах IBM 701 машинное слово состояло из 36 бит; при записи данных на перфокарты в одной строке пробивок записывалось 2 машинных слова (последние 8 колонок не использовались), всего на одну перфокарту можно было записать 24 машинных слова.

При работе с перфокартами в текстовом режиме каждая колонка обозначает один символ; таким образом, одна перфокарта представляет строку из 80 символов. Допускаются лишь некоторые комбинации пробивок. Наиболее просто кодируются цифры — одной пробивкой в позиции, обозначенной данной цифрой. Буквы и другие символы кодируются несколькими пробивками в одной колонке. Отсутствие пробивок в колонке означает пробел (в отличие от перфоленты, где отсутствие пробивок означает пустой символ, NUL). В системе IBM/360 были определены комбинации пробивок для всех 256 значений байта (например, пустой символ NUL обозначался комбинацией 12-0-1-8-9), так что фактически в текстовом режиме можно было записывать и любые двоичные данные.

Для удобства работы с текстовыми данными вдоль верхнего края перфокарты часто печатались те же символы в обычном человекочитаемом виде.

Пример кода

________________________________________________________________ /&-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQR/STUVWXYZ:#@'="[.<(+|]$*);^\,%_>? 12 / X XXXXXXXXX XXXXXX 11| X XXXXXXXXX XXXXXX 0| X XXXXXXXXX XXXXXX 1| X X X X 2| X X X X X X X X 3| X X X X X X X X 4| X X X X X X X X 5| X X X X X X X X 6| X X X X X X X X 7| X X X X X X X X 8| X X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9| X X X X |__________________________________________________________________Следует заметить, что везде одинаково кодировались только цифры и латинские буквы; в кодировании остальных символов существовал большой разнобой.

См. также

Внешние ссылки

- Краткая история перфокарт

- А. И. Волков «Начало периода „перфокаторжной жизни“»

- А. И. Волков «„Каменный ГОСТ“ и „комбинационные“ перфокарты»

- Корсаков С.Н. Начертание нового способа исследования при помощи машин, сравнивающих идеи / Пер. с франц. под ред. А.С. Михайлова. – М.: МИФИ, 2009. - 44 c.

- Povarov G.N. Semen Nikolayevich Korsakov. Machines for the Comparison of Philosophical Ideas. In: Trogemann G., Nitussov A.Y., Ernst W. (Eds.) Computing in Russia. The History of Computing Devices and Information Technology revealed. – VIEWEG (Bertelsmann, Springer) Wiesbaden, 2001. pp 47 - 49 (Семён Николаевич Корсаков. Машины для сравнения философских идей)

Wikimedia Foundation. 2010.