- Женщина-воительница

-

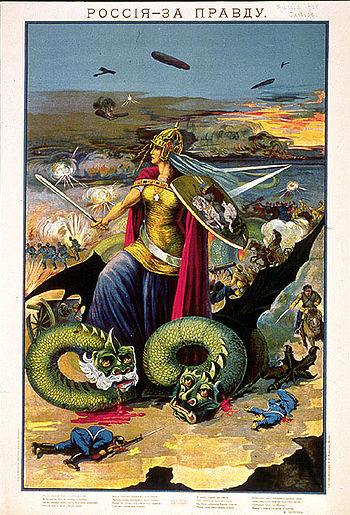

Плакат 1914 года. Российская империя изображена в образе женщины-богатырки, попирающей змея с двумя головами, символизирующими Германию и Австро-Венгрию

Плакат 1914 года. Российская империя изображена в образе женщины-богатырки, попирающей змея с двумя головами, символизирующими Германию и Австро-ВенгриюДева-воительница, женщина-воин — архетипичный образ, вымышленный женский персонаж, зачастую королевской крови, которая обладает сильным характером и занимается типично «мужским» делом, обычно войной, (хотя порой и ремеслом). Антиподом ей является другой штамп — беспомощная дева в беде.

Содержание

Характеристика

По средневековой литературной традиции дева-воительница, лишаясь невинности, лишалась и своей воинской силы, становясь обычной женщиной. Тем не менее, это условие соблюдения девственности не обязательно встречается. Точно также не является обязательным принадлежность к королевскому роду, хотя в классических примерах выполняются оба требования. В древних легендах встречается мотив сватовства героя к подобной деве, которая соглашается на брак только под условием, что он превзойдет её в типично мужских боевых искусствах — причем она оказывается настолько сильной, что жених может победить её только хитростью.

Общепринятых гипотез о истории сложения данного женского образа, его предпосылках и развитии нет. Существует несколько разных версий происхождения, а также и мнений о том, насколько значимой подобная концепция была вообще.

Франц фон Штук. Раненная амазонка

Франц фон Штук. Раненная амазонкаНапример, Пегги Сэндей выдвигает идею о том, что общества, в которых доминировали ритуалы поклонения Природе, были гиноцентрированными, и что модель такого общества можно увидеть в древнескандинавском язычестве и северной викке (природной магии), получившим отражение в мифологических образах северных дев-воительниц, валькирий[1]. Таким образом, подобные образы дев-воительниц — пережиток служительниц религиозного культа, магического обряда.

А И. М. Дьяконов «при сравнительном анализе «архаических мифов Востока и Запада», выделил среди женских мифологических персонажей две категории: «дев-воительниц» и «матрон»-«матерей/супруг»[2]; первая категория по его версии восходит к возрастной группе девушек, сопровождающих юношей в «мужском доме» (ганика у индоариев, гетеры у греков и т. п.), пользующихся половой свободой и связанных с боевыми дружинами. Мифологические воплощения таких социальных групп индийские апсары, ирландские сестры Морриган и т. п. персонажи, уносящие убитых с поля боя[3][4]». По этой версии, образ дев-воительниц получается воспоминанием о реальных боевых подругах, сопровождавших воинов в походах.

В мировой литературе (преимущественно европейской) прослеживается четкая магистральная линия преемственности подобного сюжета. Амазонки древнегреческих мифов проникают в средневековый рыцарский роман, после чего архетип воскрешается уже в ХХ веке, когда общество требует нового женского образа.

Существует отдельное ответвление, которое стоит отметить, как характеризующее определенную стадию. Саги о девах-воительницах составляют отличительную особенность средневековой исландской литературы. «Если в других литературных традициях эпизодически встречаются образы строптивых принцесс, укрощаемых женихами, то в исландской словесности возникает особая разновидность жанра рыцарской саги — рассказы о единовластных правительницах своих стран, вообще не желающих слышать о браке, ибо замужество грозит им ослаблением власти и утратой социального статуса. Они не только категорически отказывают женихам, но и подвергают их словесным и физическим унижениям. В рыцарских сагах для героинь таких рассказов существует специальное обозначение — meykongr «дева-правительница», сами же они знаменательно именуют себя «королем» (kongr), но не «королевой» (dróttning)»[5].

Современность

В массовую культуру стереотип воительницы, активно участвующей в сюжете, как считается, проник в 1970-е гг. в связи с всплеском феминистского движения в западной цивилизации. К этому моменту публика начала уставать от типичной героини — пассивной девы в беде, крепко связанной с мужчиной-защитником. Этот тип вышел из моды, и создатели нового образа нашли вдохновение в греческой мифологии.

Данный женский стереотип изображает выдающуюся и независимую женщину, которая стремится достигнуть своих целей и позиционируется как антипод типичным ролям, созданным в годы гендерной дискриминации в рамках традиционной патриархальной социальной модели. Подобная героиня фигурирует в мирах героического фэнтези или в исторических романах на тему Средневековья — т.е. в ситуациях, где очевидны её физические навыки. В отличие от других женских активных образов — роковая женщина или девчонка-сорванец, дева-воительница продолжает заниматься традиционно мужскими делами, причем без потери женственности. Кроме того, в масс-культуре совсем теряется идея средневековой куртуазной любви к подобной прекрасной принцессе.

Исторические примеры

«Жанна д'Арк», картина Э.Л.Свиннертон

«Жанна д'Арк», картина Э.Л.СвиннертонФактически в реальной истории примеры подобных реальных персонажей чрезвычайно редки. Хотя иногда дворянки сопровождали армию и возможно участвовали в общественной жизни, все же настоящий бой, с его насилием и физическими нагрузками, считался непристойным и неподходящим занятием для женщин.

Все же можно перечислить несколько примеров:

- китайская принцесса Пиньян (Princess Pingyang), которая собрала и возглавила собственную армию во время восстания. Позже её отец стал императором Гаоцзу.

- ионийская царица Артемизия Карийская, которая сопровождала Ксеркса в его походе и командовала в Саламинской битве пятью собственными судами. Хотя реальность её подвигов ставится историками под сомнение, тем не менее, считается, что именно она стала поводом к произнесению проигравшим Ксерксом фразы: «мои мужчины стали женщинами, а женщины — мужчинами».

- спартанка Архидамия, которая сражалась с Пирром во время осады Лакедемона во главе отряда своих соотечественниц.

- британская королева Боадицея

- мусульманская принцесса Амина (Amina)

- Этельфледа, дочь Альфреда Великого

- Жанна д'Арк и её легенда представляет собой пример сплавления как реальных предпосылок, так и архетипических черт. Например, одна из версий ей приписывает королевское происхождение.

В мифологии

Густав Климт, «Афина Паллада»

Густав Климт, «Афина Паллада»Богини-воительницы

- Афина (греч.), Минерва, Беллона (др.рим.)

- Инанна (шумер.)

- Анат (западносемит.)

- Аллат (древнеараб.)

- Иштар — один из эпитетов — «Воительница»

- Шавушка (шуррит.)

- Ардвисура Анахита (древнеиран.)

- Дурга (инд.)

- Морриган (ирл.)

- Ойя (йоруба)

- Скатах (кельтск.)

- Упэрэтат, супруга Вертрагны (иран.). Дева-воительница, была символом награды за храбрость, награды героям, отправляла души героев в рай. Ее изображали на коне

Группы

- валькирии (сканд.)

- фраваши — (иран.), мн.ч., мифическое олицетворение души, женского пола, реют в небесах, закованные в металлические доспехи, и поражают нечистую силу.

- Нация женщин-воительниц — амазонки.

Обычные люди

- античность:

- прочее:

- Chitrāngadā, одна из жён Арджуны («Махабхарата») командует армиями своего отца.

- Gordafarie («Шахнаме»)

- Дейрдра (ирл.)

- Королева Корделия, дочь короля Лира, водила армии в бой; королева Гвендолин, жена Локрина, победила его в битве и стала королевой (британский миф)

- Shieldmaid

- русские богатырки:

- Степная королева-воительница Марья Моревна

- воительница-поленица Настасья — жена богатыря Дуная Ивановича.

- Лата-горка, мать богатыря Сокольника от Ильи Муромца

- женщина-богатырша Фатима Зат аль-Химме (араб. «Жизнеописание доблестной Фатимы и повествование о подвигах ее славных предков»)

- сёстры-воительницы Чынг (вьетнам., Trưng Sisters)

- Кырк кыз («сорок девушек») — у каракалпаков девы-воительницы, героини одноимённого эпоса. Они живут на острове общиной, возглавляемые мудрой и справедливой девой Гулаим и спасают каракалпаков от нашествия калмыкского хана.

- женщины-богатырки в якутских эпических мифах («Олонхо»), например, Дьырыбына Дьырылыатта

- дочь Даргавсара (нартский эпос)[6]

В литературе

Средневековье

- Брюнхильда — валькирья, персонаж «Песни о нибелунгах», поклялась выйти замуж только за того, кто одолеет её в битве.

- в рыцарских романах:

- Брадаманта — персонаж романов о Роланде

- Эрминия («Освобождённый Иерусалим», Торквато Тассо)

- Хлоринда — аналогично, сарацинский воин, перед самой смертью принимающая христианство

- Марфиза — аналогично, царица Индии, поклялась не снимать доспеха, пока не одолеет трех могучих царей — Градасса, Агрикана и Карла Великого.

- в исландских сагах[5]:

- Флорентия — королева Индии, согласна выйти замуж только за того, кто пройдет испытания («Сага о Гиббоне»)

- Мармория — королева Греции («Сага о Парталопе»)

- Седентиана — героиня «Саги о Сигурде Молчаливом»

- Розамунда — героиня «Лэ о Ланвале» («Песнь о Януале»)

- Ингигерд — королева, героиня «Саги о Сигргарде Смелом»

- Торнбьёрг — дочь шведского короля, героиня «Саги о Хрольве, сыне Гаутрека»

- Хуа Мулань — героиня китайской средневековой литературы

Возрождение

- Бельфебея и Бритомарта в «Королеве фей» Спенсера

Современная культура

Фэнтези-литература

- Эовин у Толкиена

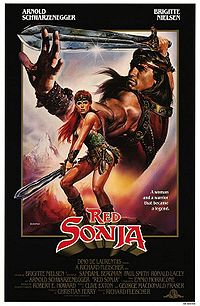

- Рыжая Соня

- Китиара Ут-Матар (Рэдволл (серия романов))

- девушка-воительница Джилсепони («Демон пробуждается», Роберт Сальваторе)

- Магура (Перуница) — «реконструированный» персонаж славянской мифологии, вымышлен энтузиастами славянской мифологии на основании текста Велесовой книги. Является славянским псевдо-аналогом валькирий.

- Дара в романе "Берсерк" Ольги Григорьевой

- Элина, графиня Айзендорг в романе "Время меча" Юрия Нестеренко

- Цири - дитя предназначения в серии романов "Ведьмак" Анджея Сапковского

Кинематограф

- Зена, персонаж одноименного телесериала

- Принцесса-воительница (фильм) — о двух сестрах-принцессах с планеты Вулькара

- Гвиневра в фильме «Король Артур» (2004). Образ навеян Боадицеей.

Комиксы, мультфильмы, игры

- Барбарелла

- Чудо-женщина

- Сейлор Мун

- Шторм (Люди Х)

- Принцесса Зельда (The Legend of Zelda)

- Принцесса Китана (Mortal Kombat)

Cм.также

Примечания

- ↑ Суковатая В. Гендерный анализ религий и феминистская теология: к постановке проблемы

- ↑ Дьяконов М.М. Архаические мифы Востока и Запада. с. 89–91 и др.

- ↑ Дьяконов М.М. Архаические мифы Востока и Запада. с. 146, 159–160; ср. Dumezil G. Gods of the Ancient Northmen. Berkeley: Los Angeles: L., 1973, с. 42; Ellis-Davidson H. The Viking road to Byzantium. Cambridge., 1972, с. 65

- ↑ В. Я. Петрухин. Варяжская женщина на Востоке: жена, рабыня или «валькирия»

- ↑ 1 2 И. Г. Матюшина. О жанровой эволюции рыцарской саги

- ↑ Нартские амазонки и сарматский «матриархат»

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.