- WMAP

-

WMAP Wilkinson Microwave Anisotropy Probe

Аппарат WMAPЗаказчик Задачи изучение реликтового излучения

Запуск Ракета-носитель Дельта-2 7425-10

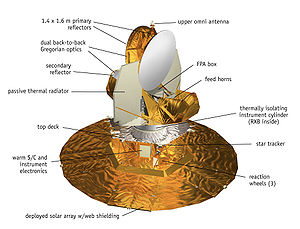

Стартовая площадка NSSDC ID SCN Технические характеристики Масса 840 кг

Размеры 3,8x5 м;

Мощность 419 Вт

Сайт проекта  WMAP на Викискладе

WMAP на ВикискладеWMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) — космический аппарат НАСА, предназначенный для изучения реликтового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва.

Содержание

Сведения об аппарате

Аппарат был выведен на орбиту спутника Земли 30 июня 2001. Первоначально предполагалось, что продолжительность активного существования зонда составит 27 месяцев, из которых 3 месяца уйдут на перемещение аппарата в точку либрации L2, а ещё 24 месяца — собственно на наблюдения микроволнового фона. По завершении ожидаемого срока работы было решено продлить миссию до сентября 2009 года[1].

- Размеры: 3,8x5 м;

- Масса: 840 кг;

- Орбита: Орбита Лиссажу около точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 млн км от Земли.

- Чувствительность радиометров: 20 микрокельвинов на пиксел (квадрат со стороной 0,3°).

Первоначально аппарат назывался MAP («карта» — англ.). После смерти одного из научных руководителей проекта Дэвида Уилкинсона (Wilkinson) 5 сентября 2002 года, спутник был переименован в его честь.

6 октября 2010 года НАСА объявило, что спутник закончил свою миссию и будет отправлен на орбиту захоронения[2].

Научные результаты

Собранная WMAP информация позволила учёным построить самую детальную на сегодняшний день карту флуктуаций температуры распределения микроволнового излучения на небесной сфере. Ранее подобную карту удалось построить по данным аппарата НАСА COBE, однако её разрешение существенно — в 35 раз — уступало данным, полученным WMAP.

Данные WMAP показали, что распределение температуры реликтового излучения по небесной сфере соответствует полностью случайным флуктуациям с нормальным распределением. Параметры функции, описывающей измеренное распределение, согласуются с моделью Вселенной, состоящей:

- на 4 % из обычного вещества,

- на 23 % из так называемой тёмной материи (возможно, из гипотетических тяжёлых суперсимметричных частиц) и

- на 73 % из ещё более таинственной тёмной энергии, вызывающей ускоренное расширение Вселенной.

Данные WMAP позволяют утверждать, что тёмная материя является холодной (то есть состоит из тяжёлых частиц, а не из нейтрино или каких-либо других лёгких частиц). В противном случае лёгкие частицы, движущиеся с релятивистскими скоростями, размывали бы малые флуктуации плотности в ранней Вселенной.

Среди других параметров, из данных WMAP определены (исходя из ΛCDM-модели, то есть фридмановской космологической модели с Λ-членом и холодной тёмной материей англ. Cold Dark Matter)[3]:

- возраст Вселенной: (13.73 ± 0.12)·109 лет;

- постоянная Хаббла: 71 ± 4 км/с/Мпк;

- плотность барионов в настоящее время: (2,5 ± 0,1)·10−7 см−3;

- параметр плоскостности Вселенной (отношение общей плотности к критической): 1,02 ± 0,02;

- суммарная масса всех трёх типов нейтрино: <0,7 эВ.

Миссия ЕКА «Планк», запуск которой состоялся 14 мая 2009 года, должна уточнить результаты WMAP.

См. также

Примечания

- ↑ WMAP Mission Background

- ↑ J. D. Harrington, Lynn Chandler NASA'S WMAP Project Completes Satellite Operations Mission Observed Universe's Oldest Light (англ.). NASA (6 октября 2010). Архивировано из первоисточника 5 февраля 2012. Проверено 8 октября 2010.

- ↑ D.N. Spergel, R. Bean, O. Dore et al. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Three Year Results: Implications for Cosmology. Astrophysics, abstract astro-ph/0603449

Ссылки

WMAP на Викискладе? - Публикация авторов проекта WMAP

- Страница WMAP на сайте НАСА

- Статья в «Новостях космоноавтики»

- Что измерил WMAP. Статья в «Астронете»

Программа «Эксплорер» 1958–1959 1960–1969 С-46 · 8 (С-30) · 9 (С-56А) · 10 (П-14) · 11 (С-15) · 12 (EPE-A) · 13 (С-55A) · 14 (EPE-B) · 15 (EPE-C) · 16 (С-55Б) · 17 (AE-A) · 18 (IMP-A) · 19 (AD-A) · 20 (IE-A) · 21 (IMP-B) · 22 (BE-B) · 23 (С-55Ц) · 24 (AD-B) · 25 (Иньян-4) · 26 (EPE-D) · 27 (BE-C) · 28 (IMP-C) · 29 (GEOS-1) · 30 (Solrad-8) · 31 (DME-A) · 32 (AE-B) · 33 (IMP-D) · 34 (IMP-F) · 35 (IMP-E) · 35 (IMP-E) · 36 (GEOS-2) · 37 (Solrad-9) · 38 (RAE-A) · 39 (AD-C) · 40 (Иньян-4) · 41 (IMP-G)

1970–1979 42 (Ухуру) · 43 (IMP-H) · 44 (Solrad-9) · 45 (SSS-A) · 46 (MTS) · 47 (IMP-I) · 48 (SAS-2) · 49 (RAE-B) · 50 (IMP-J) · 51 (AE-C) · 51 (Hawkeye-1) · 53 (SAS-3) · 54 (AE-D) · 55 (AE-E) · 56 (ISEE 1 & 2) · 57 (IUE) · 58 (HCMM) · 59 (ICE) · 60 (SAGE) · 61 (MAGSAT)

1980–1989 62 (DE-1) · 63 (DE-2) · 64 (SME) · 65 (CCE) · 66 (COBE)

1990–1999 67 (EUVE) · 68 (SAMPEX) · 69 (RXTE) · 70 (FAST) · 71 (ACE) · 72 (SNOE) · 73 (TRACE) · 74 (SWAS) · 75 (WIRE) · 76 (TERRIERS) · 77 (FUSE)

2000–2009 78 (IMAGE) · 79 (HETE-2) · 80 (WMAP) · 81 (RHESSI) · 82 (CHIPSat) · 83 (GALEX) · 84 (Swift) · 85–89 (THEMIS) · 90 (AIM) · 91 (IBEX) · 92 (WISE)

Курсивом обозначены неудачные запуски Категории:- 2001 год в космонавтике

- Космонавтика США

- Космология

- Космические телескопы

- Искусственные спутники Земли

- 2003 год в науке

Wikimedia Foundation. 2010.