- ОХСТ

-

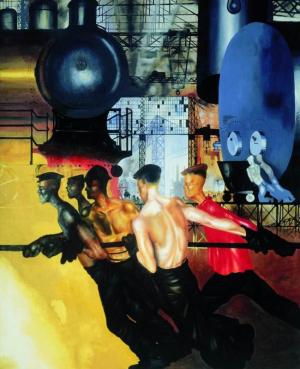

Ю.Пименов. «Даешь тяжелую индустрию!», 1927, ГТГ ОСТ, ОХСТ, Общество художников-станковистов — художественная группировка, основанная в 1925 году в Москве группой выпускников ВХУТЕМАСа во главе с Давидом Штеренбергом. Характерной чертой творчества ОСТа является воспевание советской действительности (индустриализации, спорта, проч.) с использованием приемов современного европейского экспрессионизма. Существовало до 1931 года.

Ведущие художники ОСТ сыграли важную роль в развитии советской станковой, а также монументальной живописи, книжной графики, плаката, театрально-декорационного искусства.

Содержание

Характеристика ОСТ

Создание объединения

В 1924 году состоялась Первая дискуссионная выставка объединений активного революционного искусства (Москва, Тверская ул., 54)[1], где принимали участники студенты ВХУТЕМАСа в составе следующих группировок:

- «проекционисты» (С.Лучишкин, С.Никритин, К.Редько, Н.Тряскин. А. Тышлер; группа сформировалась 1922 году).

- «конкретивисты» (П.Вильямс, К.Вялов, В.Люшин, Ю.Меркулов; выделились из группы «проекционистов» в 1924 году).

- «группa трех» (Александр Дейнека вместе с Ю. Пименовым и А. Гончаровым)

На следующий 1925 год они, вместе с присоединившимися к ним другими выпускниками, основали ОСТ, председателем которого, как наиболее почтенный и «старшина», был выбран Штеренберг, преподаватель ВХУТЕМАСа, учениками которого (а также В. А. Фаворского) были большинство участников объединения.

Членами-учредителями ОСТа были Ю. Анненков, Д. Штеренберг, Л. Вайнер, В. Васильев, П. Вильямс, К. Вялов, А. Дейнека, Н. Денисовский, С. Костин, А. Лабас, Ю.Меркулов, Ю.Пименов. Устав ОСТа принят в сентябре 1929 года.

- Председатель общества — Д. П. Штеренберг.

- Состав правления в 1925—1926 гг. — Л.Вайнер, П.Вильямс, Н.Денисовский, Ю.Пименов;

- 1927 год — П.Вильямс, Ю.Пименов, Л.Вайнер, Н.Шифрин[1].

Идеология

Название группировки — Общество художников-станковистов — было связано с бурными дискуссиями о судьбах и назначении искусства. Группа современных остовцам живописцев принципиально отвергла станковые формы творчества ради задач художественно-производственных, что членам будущего ОСТа пришлось не по нраву. Собственно Штеренберг, еще на своем посту в отделе ИЗО как преподаватель способствовал развитию данного производственного искусства, но как живописец и член ОСТа уже стал отстаивать плодотворность станковизма[2]. «Антистанковисты-производственники», а затем АХРР, стали основными противниками ОСТа.

П.Вильямс. «Автопробег», 1930, ГТГ. Одна из самых знаменитых картин ОСТа соединяет экспрессивность, лёгкость мазка, а также современную тему — автомобили После образования в 1922 году АХХРа — Ассоциации революционных художников России и её борьбы с «формализмом» (русским авангардом) закономерным стало появление ОСТа — объединения художников, которое также, как и АХРР, предпочитало советскую тематику, но не отвергало инструменты художественного языка, изобретённого в ХХ веке. В отличие от ахровцев, ориентировавшихся на весьма натуроподобный реализм передвижников, остовцы считали своим эстетическим идеалом новейшие европейские течения, в особенности экспрессионизм. Отчасти это было связано с тем, что большинство членов объединения были выпусками ВХУТЕМАСа — молодежью, стремившейся «выразить энергию и бодрость молодой страны». Представителем более старшего поколения был лишь Штеренберг. ОСТ стали называть «самой левой среди правых группировок».

...в эпоху строительства социализма активные силы искусства должны быть участниками этого строительства и одним из факторов культурной революции в области переустройства и оформления нового быта и создания новой социалистической культуры (Устав ОСТа)[3]

Исследователи отмечают, что на первых порах в программе и практике ОСТа было много чисто умозрительного экспериментаторского пыла и озорства, но важно другое — в этом Обществе царила творческая атмосфера, в нем господствовал жадный интерес к революционной новизне современной действительности, к новым формам жизни, а не только к новым формам живописи и графики ради них самих[4].

ОСТ не бралось за революционные темы Гражданской войны (лучшие образцы которой представили ахровцы), а предпочитали мирные, светлые темы, «приметы XX столетия», типические явления современной им мирной действительности: жизнь индустриального города, промышленное производство, занятия спортом и др. В воспитательном плане определялась «ориентация на художественную молодежь». Они стремились отразить в отдельных фактах новые качества современной им эпохи. Основные темы:

- индустриализация России, недавно ещё аграрной и отсталой, стремление показать динамику взаимоотношений современного производства и человека

- жизнь города и городского человека XX века

- массовый спорт (футбол, теннис, спортивные соревнования и кроссы, гимнастика), который также стал характерной особенностью жизни советского общества.

Характеристика живописи

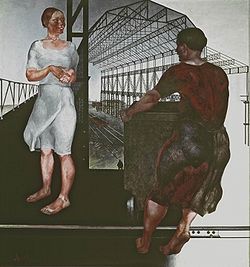

А.Дейнека. «На стройке новых цехов», 1926, ГТГ Члены ОСТа выступали за реалистическую живопись в обновленной форме, противопоставляя её беспредметному искусству и конструктивизму. ОСТ утверждало значение и жизнеспособность станковых форм искусства. Основной своей задачей остовцы, как и «ахровцы», считали борьбу за возрождение и дальнейшее развитие станковой картины на современную тему или с современным содержанием — в чем они полностью отличались от ЛЕФа. «Строгую реальность 1920-х годов ОСТ склонен был видеть поэтически и реализовать в профессионально и логично построенной картине, вступая, таким образом, в полемику и с документализмом АХРР, и с более отвлеченными исканиями авангарда»[5].

из Устава ОСТ:[6]

Считая, что только искусство высокого качества может себе ставить такие задачи, необходимо в условиях современного развития искусства выдвинуть основные линии, по которым должна идти работа (...)

а) отказ от отвлеченности и передвижничества в сюжете;

б) отказ от эскизности как явления замаскированного дилетантизма;

в) отказ от псевдосезаннизма как разлагающего дисциплину формы, рисунка и цвета;

г) революционная современность и ясность в выборе сюжета; д/ стремление к абсолютному мастерству (...);

e) стремление к законченной картине;

ж) ориентация на художественную молодежь.Художники стремились выработать новый изобразительный язык, лаконичный по форме и динамичный по композиции. Для произведений характерны обострённая лаконичность формы, её нередкая примитивизация, динамика композиции, графическая чёткость рисунка.

«В поисках языка, адекватного их образно-тематическим устремлениям, „остовцы“ обратились уже не к передвижничеству, а к традициям европейского экспрессионизма с его динамизмом, остротой, выразительностью, к современным традициям плаката и кино, обладающих свободным и точным чувством пространства, способностью острого, экспрессивного воздействия на зрителя (в особенности, стилистически тяготеющих к немецкому экспрессионизму)»[7]. «Им нужен был громкий и четкий голос, лаконичный и экспрессивный художественный язык, они смело вводили в картины приемы графики, плаката, фрески». «Стилистика была весьма передовой, включая элементы конструктивистского монтажа, равно как и приемы образного остранения и деконструкции, свойственные экспрессионизму и сюрреализму»[8]

«Все эти новые задачи определили и новые методы. Одним из принципов композиционного построения картины становится фрагментарность пространства. Сюжет, которому посвящено изображение, перестает быть замкнутым, становится органической частью бесконечного мира. Укрупняются и выдвигаются на первый план силуэты людей. Изображая их контрастно и цветом, и размером по отношению ко всему остальному, художники подчеркивают их динамическую мощь. Остовский станковизм, таким образом, вбирает в себя элементы монументальной живописи, надолго предоставляя этому виду искусства жизненное пространство внутри себя. Это тем более важно отметить и подчеркнуть, что советская эпоха испытывала насущную необходимость в монументальном пафосе своего образного воплощения, но при этом Советское государство не имело в те годы достаточных средств для развития градостроения и сопутствующего ему синтеза архитектуры с монументальным искусством»[7].

«Сплав современной сюжетики с современными формальными средствами—таков (...) курс, взятый ОСТом. Курс — принципиально совершенно правильный, от которого можно было ожидать плодотворных результатов», — писал критик Я.Тугендхольд[5].

«Соответствующая же традиция давала о себе знать долгие годы, активно влияя как на официальное, так и на неофициальное российское изо-искусство (именно ОСТ — даже в еще большей степени, чем Бубновый валет, — стал стилистической базой для сурового стиля 1960-х годов)»[8].

Конец объединения

Дейнека уходит из ОСТ еще 1928 году по соображениям принципиального характера. Одной из причин ухода было его несогласие с руководством общества, прежде всего с Штеренбергом, которым не нравилось, что молодёжь не ограничивается поисками живописной формы, а вторгается в смежные виды искусства — плакат, журнальный рисунок, театральную декорацию, пробует свои силы в создании монументальных тематических композиций.

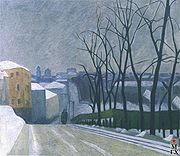

Бушинский С. Н. «Рождественский бульвар», 1928. Картина одного из мелких членов объединения тем не менее демонстрирует отрыв от принципов реалистического, тщательно выписанного пейзажа Как с критикой отмечали исследователи Дейнеки, «после удачных выступлений в жанре тематической картины Штеренберг и примыкавшая к нему группа художников[9], стали отходить на позиции камерного станковизма с подчеркнутой условной интерпретацией окружающего мира. Их формально-стилистические эксперименты зачастую принимали лабораторный характер, облекались в чрезмерно искусственную форму. Дейнека и его единомышленники по ОСТ же стремились и к новаторству в идейно-тематической сфере искусства».

Между членами ОСТ существовали немалые расхождения в оценке значения отдельных видов и жанров искусства. «Наиболее последовательные станковисты отстаивали приоритет чисто живописных методов работы над журнальным рисунком, плакатом, монументальным панно, приверженцы интимно-лирической живописи выражали претензии к тем, кого увлекали поиски большого стиля эпохи. Скорее всего, Дейнеку не устраивало внутрицеховое размежевание художников, желание некоторых членов объединения утвердить приоритет чистых формальных новаций над поисками конкретной содержательной образности»[10]

Само же объединение в первоначальном составе просуществовало недолго. Уже в 1928 г. внутри него четко определились две группы художников, отличающиеся своими творческими позициями[3]:

- Одна из групп (в нее входили Вильямс, Дейнека, Лучишкин, Пименов и др.) тяготела к изображению городской жизни, новой техники, индустриального пейзажа, спорта, молодых, физически развитых людей. Их работы отличала динамичность, четкость композиции, графичность в передаче форм.

- Другая группа, объединявшаяся вокруг Штеренберга (Гончаров, Лабас, Тышлер, Шифрин и др.), работала в более свободной манере предпочтя лиричность и живописность рациональной организации произведений.

Первоначально профессиональные дебаты и полемика между членами обеих групп вскоре приобрели политическую окраску. Испытывая усиление идеологической цензуры и политические атаки со стороны АХРРа, а позднее и РАПХа, общество претерпело раскол (его обвиняли в формализме, буржуазном индивидуализме и т. п.). В начале 1931 года остовцы пришли к решению, что одна из групп должна выйти из Общества. Этой группой стали художники во главе со Штеренбергом, за которыми сохранилось старое название[3]. Оставшиеся художники вскоре отказались от названия ОСТ и заявили о себе как о новом объединении — «Изобригада» («Бригада художников»). (Некоторая часть участников также перешла в организованный в 1930 году «Октябрь», куда вошел Дейнека).

Правление оставшейся части ОСТа: Д.Штеренберг (председатель), А.Лабас, А.Тышлер и А.Козлов[1]. «Изобригада» (Ю.Пименов, П.Вильямс и др.) выступила с обвинениями в адрес своих недавних товарищей и заверениями в том, что отныне они будут «за публицистику в искусстве как средство обострения образного языка искусства в борьбе за боевые задачи рабочего класса»"[11]. Правление Изобригады: В.П.Тягунов — председатель; Адливанкин, Вильямс, Лучишкин, Пименов).

В конце концов, собственно ОСТ и его наследники, наряду со всеми другими художественными объединениями, оказалась распущена в 1932 году постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля «О перестройке литературно-художественных организаций». Его остатки влились в Московское отделение Союза советских художников.

Выставки

Наиболее известные картины остовцев: - П.Вильямс, «Автопробег» (1930), «Гамбургское восстание»

- Д.Штеренберг, «Старик (Старое)» (1925), «Аниська» (1926)

- А.Дейнека, «На стройке новых цехов» (1926), «Перед спуском в шахту» (1924), «Футболисты» (1924), «Текстильщицы» (1926), «Оборона Петрограда» (1928).

- А.Лабас, «Первый советский дирижабль» (1931), «Первый паровоз на Турксибе» (1931)

- С.Лучишкин, «Шар улетел» (1926), «Я люблю жизнь»

- Ю.Пименов «Тяжелая индустрия». Картины после роспуска объединения:

- «Новая Москва» (1937); «Свадьба на завтрашней улице» (1962).

Общество организовало 4 выставки[1]:

- 1925 (Москва, Музей живописной культуры, Рождественка, 11, в правом крыле здания Вхутемаса)

- апрель-май 1926 (Москва, Государственный Исторический музей)

- апрель 1927 (Москва. Музей живописной культуры)

- апрель 1928 (Москва, Музей живописной культуры)

Кроме того, в 1929 и 1930 годах ОСТ участвовал в двух передвижных выставках, в «10 лет Октября», 1927; «10 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1928), в «Выставке живописи, рисунка, кино-фото, полиграфии и скульптуры» на тему «Жизнь и быт детей Советского Союза» (1929, Москва) и в других тематических выставках, в том числе в выставке советского изобразительного искусства в Нью-Йорке (1929). В 1928 по приглашению немецкого обцества «Жюри фрай» («Juryfrei») в выставке немецких художников участвовали советские мастера, входящие в ОСТ (Берлин, 1928)[1].

Официально ОСТ просуществовал до 1932 года — но после 1928 г. не было проведено ни одной выставки.

Члены ОСТ

Всего ОСТ объединял более 30 художников.

- основные:

- Анненков, Юрий Павлович

- Вильямс, Петр Владимирович

- Волков, Борис Иванович

- Гончаров, Андрей Дмитриевич

- Дейнека, Александр Александрович

- Купреянов, Николай Николаевич

- Лабас, Александр Аркадьевич

- Лучишкин, Сергей Алексеевич

- Меркулов, Юрий Александрович

- Пименов, Юрий Иванович

- Тышлер, Александр Григорьевич

- Штеренберг, Давид Петрович

- прочие:

- Аксельрод, Меер (Марк) Моисеевич

- Алфеевский, Валерий Сергеевич

- Антонов, Федор Васильевич

- Барто, Ростислав Николаевич

- Барщ, Александр Осипович

- Берендгоф, Георгий Сергеевич

- Булгаков, Борис Петрович

- Бушинский, Сергей Николаевич (с 1928)

- Вайнер, Лазарь Яковлевич

- Васильев В.

- Вялов, Константин Александрович

- Горшман, Мендель Хаимович

- Денисовский, Николай Федорович

- Доброковский, Мечислав Васильевич

- Зернова, Екатерина Сергеевна

- Кищенков (Лик) Л. И.

- Клюн, (Клюнков) Иван Васильевич

- Козлова, Клавдия Афанасьевна

- Костин, Сергей Николаевич

- Кудряшев, Иван Алексеевич

- Игумнов, Андрей Иванович (с 1929)

- Люшин, Владимир Иванович

- Мельникова, Елена Константиновна

- Никритин, Соломон Борисович

- Нисский, Георгий Григорьевич

- Пархоменко К. К.

- Перуцкий, Михаил Семенович

- Побережская А. И.

- Попков, Иван Георгиевич

- Прусаков, Николай Петрович

- Тряскин, Николай А.

- Тягунов, Владимир Петрович

- Шифрин, Ниссон Абрамович

- Щипицын, Александр Васильевич

- Эллонен, Виктор Вильгельмович

Литература

- Общество художников-станковистов (ОСТ), в сборнике: Борьба за реализм в изобразительном искусстве 20-х годов. Материалы, документы, воспоминания, М., 1962, с. 208—22;

- Лучишкин С., Общество станковистов, «Творчество», 1966, № 1.

- Костин В., ОСТ (Общество станковистов), Л., 1976.

- Е.Деготь. Русское искусство XX века

Ссылки

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 М.Герман «Живопись 1920—1930 годов»

- ↑ Давид Штеренберг

- ↑ 1 2 3 Художественные объединения и творческие союзы. Словарь

- ↑ Дейнека А. А.

- ↑ 1 2 Художественные объединения

- ↑ Устав ОСТ. зарегистрированный в сентябре 1929 года.—Советское искусство за 15 лет. М., 1933, с. 575

- ↑ 1 2 ОСТ

- ↑ 1 2 Кругосвет. ОСТ

- ↑ , Дейнека и его единомышленники по ОСТ не отделяли смелые изыскания в области художественного языка от новаторства в идейно-тематической сфере искусства. Со всей серьезностью они относились к проблемам выразительной живописной пластики, считая её необходимым слагаемым полноценного творческого результата, непременным условием яркого истолкования современной темы. При всем повышенном интересе к специфическим проблемам формы группировавшаяся вокруг Дейнеки остовская молодежь ставила во главу угла профессиональной деятельности содержательный фактор, задачу правдивого отражения советской действительности. (Сысоев В. П. Биография Дейнеки)

- ↑ Сысоев В. П. Биография Дейнеки

- ↑ Тоталитарное искусство

Wikimedia Foundation. 2010.