- Заглавие

- Заглавие

-

ЗАГЛАВИЕ — определение содержания лит-ого произведения, помещаемое обычно впереди последнего. Наличность З. для произведения не всегда обязательна; в лирической поэзии напр. они часто отсутствуют («Брожу ли я вдоль улиц шумных» Пушкина, «Когда волнуется желтеющая нива» Лермонтова, «Lorelei» Гейне и др.). Это объясняется экспрессивной функцией З., которое обычно выражает тематическую сущность произведения. В лирике — наиболее экспрессивно и эмоционально насыщенном роде поэзии — в З. просто не ощущается необходимости — «свойство лирических произведений, содержание которых неуловимо для определения, как музыкальное ощущение» (Белинский о лирике Пушкина).

Искусство З. имеет свои социально-экономические предпосылки. Первоначальная функция З. в рукописном тексте — дать короткое и удобное для ссылки обозначение произведения и в кодексе, содержащем ряд произведений, отделить одно из них от другого. Отсюда малая значимость З. в композиции текста, незначительная их графическая выделенность и часто не связанный с тематикой произведения условный характер З. по числу глав или стихов, по характеру метра, особенно принятые на Востоке — «32 (рассказа о) монахах», «100 (строф о) любви», З. по месту расположения текста — «Метафизика» Аристотеля, и т. п.). Оценочный характер З. не выступает особенно ярко, хотя уже средние века знают превращение «Осла» в «Золотого осла» и «Комедии» в «Божественную комедию». Изобретение книгопечатания, создав возможности больших тиражей, повело к необходимости рекламировать книгу. К этому нужно прибавить анонимность книги — явление чрезвычайно частое в лит-ре XV—XVII вв. То и другое обстоятельство сыграло большую роль в истории З., к-рому пришлось говорить и за автора, и за книгоиздателя. Зачастую книга содержит в себе обращение к читателю, чтобы он купил ее: З. вышедшего в 1648 перев. «Дон-Кихота» сопровождается стишками с приглашениями такого рода. У нас в старину сочиняли такие заголовки: «Зело пречюдная и удивления достойная гистория»... «Страха и ужаса исполненная и неизреченного удивления достойная гистория»... Понятно, что эти З. должны были выполнять непосредственно рекламные функции.

З. этой поры крайне многословны: «Замечательная история о венецианском купце, с чрезвычайною жестокостью еврея Шейлока по отношению к названному купцу, причем он вырезает из его тела ровно фунт мяса, и с сватовством за Порцию посредством выбора среди трех шкатулок — как она много раз была представлена слугами лорда Чемберлена, сочинение Вильяма Шекспира». Длинными З. отличались и такие произведения, как «Гаргантюа и Пантагрюэль»Рабле, «Кларисса», «Памела» и «Грандиссон» Ричардсона, «Симплициссимус» Гриммельсгаузена, «Дон-Кихот» и мн. др. Бёрне в шутку сожалел об исчезновении длинных З., к-рые «легко могли оплатить обед семьи писателя». Второй характерной чертой эпохи являются двойные З., раскрывающие данное в произведении поучение и соответствующие дидактической установке лит-ого творчества (Ambito sive Sosa naufragus). В XIX в. они сохранились как пережитки (З. лубочной книги) или же в плане стилизации («Сказка об Иване-дураке» Толстого, «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» — начало рукописного З. пушкинского «Бориса Годунова»). В драматических жанрах для потребителя из купечества и мещанства долго сохраняется употребление двойных З. с «или». Таковы водевили: «Феоклист Онуфриевич Боб, или муж не в своей тарелке», «Любовные проказы, или ночь после бала», «Заемный муж, или затейница вдова» и т. д., а также мелодрамы: «Сестра Тереза, или за монастырской стеной», «Матильда, или ревность» и т. д. XX в. наряду с отдельными стилизациями (З. «Огненного ангела» Брюсова занимает 8 строк) приносит с собой еще большую сжатость З. Вспомним хотя бы «Трест Д. Е.» Эренбурга, его же «10 л. с.» (печаталось в «Красной нови»), «Кик» Шагинян, «Я» Белого и в особенности «Но. с» Маяковского — З., в к-ром соединены два слова («Новые стихи»).

Заглавие средневековой рукописи («Vita nuova» Данте)

Утратив в значительной степени рекламно-оценочный характер, З. в новой и

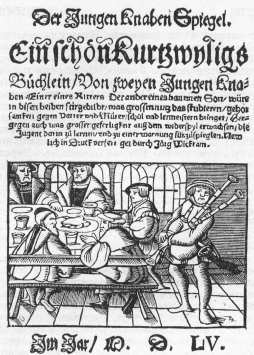

Пример распространенного заглавия (заглавие-предисловие, XVI век)

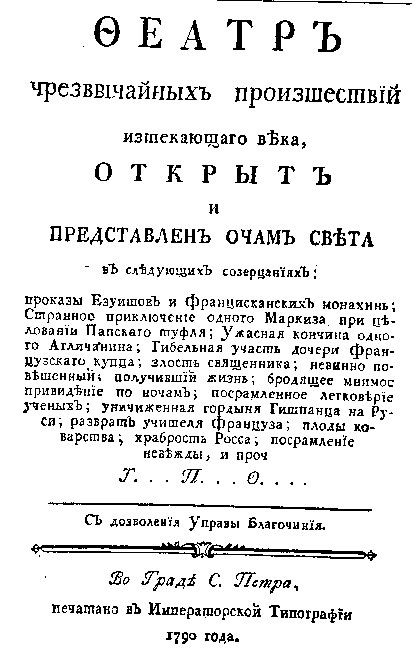

Пример распространенного заглавия (заглавие-оглавление, конец XVIII века)

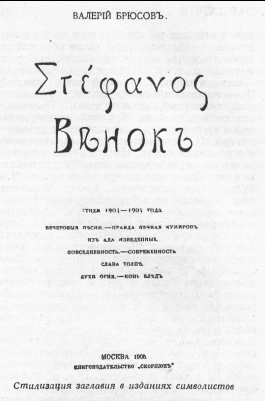

Стилизация заглавия в изданиях символистов

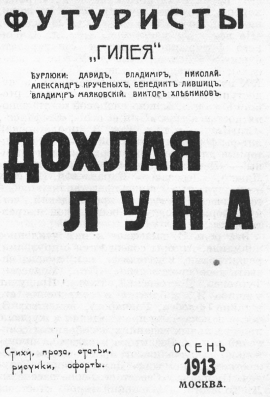

«Эпатирующее» заглавие раннего футуризма

новейшей лит-ре приобретает часто композиционное значение, заменяя обрамление, мотивирующее характер сказа, выбор тематики и т. п. («Рассказ следователя», «Записки врача»). В новой лит-ре так. обр. З. — композиционный прием, обусловленный тематикой произведения. Поскольку эта последняя сама обусловлена закрепленной в произведении социальной психоидеологией, З. становится детерминированным компонентом стиля. На примерах творчества писателя, отдельных жанров и направлений мы без труда в этом убеждаемся. Так, бульварные романисты, вроде Монтепена или Понсон дю Террайля заинтриговывают мещанского читателя всевозможными «тайнами», «ужасами», «убийствами», «преступлениями» и пр. Авторы памфлетов (см.) придают их З. экспрессивность и ораторскую насыщенность («J’accuse!» Зола, «Napoleon le petit» Гюго, «Долой социал-демократов» Браке и др.). Русские тенденциозные беллетристы 60—80-х гг. подбирают для своих романов аллегорические З., в которых клеймилась преступная сущность нигилистического движения: «Марево» Клюшникова, «Некуда» и «На ножах» Лескова, «Обрыв» Гончарова, «Взбаламученное море» Писемского, «Кровавый пуф» Крестовского, «Бездна» Маркевича и т. п. Морализирующие драмы Островского содержат соответствующие З. типа народных пословиц, острие к-рых направлено против самодурства патриархального купечества: «Правда хорошо, а счастье лучше», «Не так живи, как хочется», «Не в свои сани не садись», «Не все коту масленица» и т. д. З. раннего футуризма стремятся «эпатировать буржуа» («Дохлая луна», «Облако в штанах»); З. декадентов конца XIX — начала XX вв. отражают стремление уйти в недоступную для непосвященных, для profanum vulgus, башню слоновой кости непонятностью языка: «Urbi et orbi», «Стефанос», «Crurifragia» и т. д. Так, З. пролетарской лит-ры формулируют собой задания, характерные для эпохи индустриализации страны — «Цемент» Гладкова, «Доменная печь» Ляшко, «Лесозавод» Караваевой. Во всех этих случаях заглавия представляют собой тематический сгусток произведений, четкую формулировку их социальной направленности.

Эта роль З. вызывает к ним усиленное внимание. Авторы совещаются с друзьями, редакторами, издателями, как лучше назвать свое произведение (Гёте, Мопассан, Тургенев, Достоевский, Блок). Придумав удачное З., заботятся о сохранении его в тайне (Флобер, Гончаров), изменяют З. после напечатания произведения в журнале при отдельных изданиях, в собраниях сочинений и т. д. Редактора и издатели произвольно озаглавливают произведения («Божественная комедия» Данте, «Борис Годунов» Пушкина, «Севастопольские рассказы» Л. Толстого, «Маленький герой» Достоевского). Но особенно значительна здесь роль цензуры. Стихотворение Пушкина «Андре Шенье в темнице» оказалось без «темницы», «История Пугачева» превратилась в «Историю пугачевского бунта», «Послание к цензору» в послание к «Аристарху», «Мертвые души» Гоголя в Москве были запрещены, в Петербурге прошли только благодаря особой протекции, но с прибавлением «Похождения Чичикова»; в посмертном издании (1853) З. «Мертвые души» было выкинуто. «Утро чиновника» Гоголя оказалось «Утром делового человека», «Декабристки» Некрасова превратились в «Русских женщин» и т. п. (см. Цензура).Библиография:

Библиография о заглавии крайне незначительна. На русск. яз. см. ст. Кржижановского С., «Заглавие» в «Литературной энциклопедии», изд. Френкель, т. I, М., 1925. Из иностранных работ укажем книги; Keiter und Kellen, Der Roman, Essen, 1912; Meyer Rich., Deutsche Stilistik, Munchen, 1913.

Литературная энциклопедия. — В 11 т.; М.: издательство Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература. Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского. 1929—1939.

- Заглавие

-

ЗАГЛАВИЕ — ведущее книгу словосочетание, выдаваемое автором за главное книги. Заглавием книга (или вообще замкнутое литературное произведение) представлена и показана читателю вмале. Заглавие всегда кратко, так как ограничено титульным листом: титульный лист дает как бы микро-книгу, текст — макро-книгу.Как завязь в процессе роста, разворачивается постепенно множащимися и длиннящимися листами, так и заглавие постепенно, лист за листом, раскрывается в книгу: книга и есть развернутое до конца заглавие, заглавие же — стянутая до объема двух — трех слов книга. Астроном отыскивает нужную ему звезду при помощи так называемого «искателя» короткой, слабо увеличивающей трубки, вделанной поверх настоящей астрономической трубы: найдя звезду в поле «искателя» астроном переводит глаз к окулятору телескопа и видит то, что видел, но лишь в многократном увеличении. Заглавие зачастую и играет роль «книжного искателя»: при каталогизации, библиографических заметках, критических обзорах, даже в литературных беседах книга обыкновенно уже замещена своим заглавием (Г. Сенкевич определяет литерат. беседу как «обмен заглавиями»): лишь при совпадении заглавия с главным в книге, она, стесненная в нем, хотя бы смутно, но сохраняется.Датчанин С. Киркегор озаглавливает свою книгу: „Aut — aut“ (Или — или). Англичанин Сам. Джонсон (XVIII в.) называет свой когда-то знаменитый памфлет на парламентарную Англию: „Magna Lilliputia“ Француз П. Абеляр (XII в.) именует свой первый опыт библейской критики: „Sic et Non“ («Да и нет»). Киркегора читают редко; Джонсона и того реже; Абеляра совсем не читают. Еще полустолетие, — и от них останутся лишь имена и заглавия: но мастерски сделанные ими заглавия сохраняют в себе суть книг. «Или — Или» включает в себя своеобразие мышления и северную суровость воли и стиля автора. „Magna Lilliputia“ четко выражает основной художественный прием контраста и тему сатиры Джонсона. В «Да и нет» кратко, но ясно выражена диалектика галльского ума, говорящая «нет» своему «да». Писатель, заменяя соотношение вещей и признаков в вещах соотношениями имен вещей, должен быть скуп на слова: лексикон ограничен, действительность же безгранична: пробуя покрыть книгой ту или иную часть действительности, приходится довольствоваться лишь главным: перо, включая его в слова, дальше, за главное, итти не должно.Заглавие поступает с словами книги, как книга с вещами и событиями, взятыми ею из пространства и времени: отбирает из многого, в котором главное и не главное, сутевое и не сутевое даны вместе, лишь немногое, но необходимое. Таким образом, искусство озаглавливания имеет своим материалом текст, т.-е. оно является искусством, направленным на искусство, творческой переработкой продуктов творчества. Связывая это со сказанным выше, можно утверждать: или заглавие разбухает в книгу, или книга сворачивается в заглавие: записная книжка Боборыкина свидетельствует, что он, напр., шел первым путем. Флобер писал — от книги к заглавию. Искусство озаглавливания и сейчас еще в забросе. Каждый писатель имеет свою манеру озаглавливать: заглавия Жорж-Занд при перечне их дают длинный ряд мужских и женских имен (личный роман); Джек Лондон озаглавливает так: «Бог его отцов», «Сын волка», «Дочь снегов», «Сын солнца», «Дети тропиков» и т. д. Необходимость озаглавливания, обыкновенно, несут, как повинность. Гениальные заглавия, вроде — «Мертвые души» (Гоголь), «Ярмарка тщеславия» (Теккерей), «Школа злословия» (Шеридан), «Жизнь начинается завтра» (Верона) — редки. В историю мастеров озаглавливания пришлось бы включить много безвестных имен, выключив из нее много великих.Взять ли из текста книги одно предложение — в нем всегда отыщется подлежащее и сказуемое, точное субъект (S) и предикат (Р) взять ли текст книги целиком, — он всегда разложим на подлежащее изложению (так называемая тема, предмет, проблема произведения) и на сказуемое книги (трактовка темы (разрешение проблемы, короче высказывание автора).Таким образом, схема заглавия и логического суждения должны совпасть: S есть Р.Пример: «Философия (S) как мышление о мире по принципу наименьшей мере сил» (Р). Книга Авенариуса, так названная, лишь простой коментарий к своему заглавию.Или: «Жизнь есть сон» (La Vida es sueño. Кальдерон): заглавие не полно, — состоит из соединения понятий, в то время как книга на две трети из образов, требующих быть представленными на титул-блатте. При сложном составе книги, расслаивающейся на логику и эмоцию, понятие и образ, обычно происходит удвоение заглавий: „Theologia Naturalis sive Viola animae“ («Естественное богословие или Скрипка души», Роймунд Сабунский. Изд. XV в.) или «Наставление к пристойной жизни или Юности честное зерцало» (XIV в.). Иногда удвоенное заглавие с характерным «или» (sive, seu) свидетельствует не о расслоении темы или приема, а о расслоении читателя (на ученого и просто грамотного и т. д.), на которого рассчитана книга. Такие «двучитные» заглавия свидетельствуют о зарождении книжного рынка, когда не читатель ищет книгу, а книга начинает искать читателя, и переселяется с аналоя в витрину. Таковы заглавия религиозно-полемической, ищущей успеха и у ученых, и у неучей, южно-русской литературы XVII в.: «Фринос албо...» (следует русское объяснение термина), Λιθος сиречь камень веры...» и мн. др. Тот же прием част и теперь при озаглавливании детских книг. Расчет озаглавливателя: читают дети, но покупают им книгу взрослые. Средневековье, возрождение и начало нашего времени до усовершенствования книжного станка, выбрасывающего, например, в одной России к книжным витринам ежегодно 29.000 заглавий (статистика 1912 г.), являются длинной эпохой ветвящегося с многочисленными «или» заглавия, добросовестно пытающегося сконспектировать на заглавном листе весь текст. Ведущий книгу титульный лист, несмотря на большие форматы, отказывается уместить на себе заглавие: тогда оно мельчит свои шрифты и часто после двух-трех seu («или») буквы заглавия оказываются мельче букв текста (типографский парадокс). Но с удешевлением книги, с деформацией «книжного почитания» (т. е. чтения) в почитывание книги — искусство озаглавливания круто поворачивает от удвоенных членящихся заглавий в полузаглавия сегодняшнего литературного дня. В XVII в. философы и исследователи озаглавливали так: „Aurora или Утренняя заря в восхождении», т.-е. Корень или Мать философии, астрологии и теологии на истинном основании или описание природы: как все было и как все стало вначале; как природа и стихии стали тварными, также об обоих качествах, злом и добром, откуда все имеет свое начало, и как пребывает и действует ныне, и как будет в конце сего времени; также о том, каковы царства бога и ада, и как люди в каждом из них действуют тварно: все на истинном основании и познании духа, в побуждении божьем, прилежно изложено Яковом Беме в лето Христово 1619 г. в городе Герлице, возраста же его на 37 году, во вторник, в Троицын день».Если в начале XVIII в. Дефо, описывая историю души, озаглавливает книгу приблизительно 50—60 словами, то сейчас Андрей Белый, делая то же, довольствуется одним знаком — «Я».Такое сплющивание заглавия, доведенное до чрезмерности — явление вовсе не здоровое: книги, стеснившиеся в узком окне витрины, как бы плющат друг другу буквы, превращая заглавия в полузаглавия, дразнящие своей недосказанностью. Игра в таинственность и недоговоренность приводит умы к двум уродливым образованиям: а) беспредикатному и б) бессубъектному суждению, показанному с пестро окрашенной обложки. Чаще всего заглавие сегоднешнего дня боится предиката: названа тема, проблема, вопрос. Разрешение, ответ на обложке не намечены. Читатель покупает право на текст, надеясь там, внутри книги, найти сказуемое, ответ. Чаще всего он бывает обманут.

С. Кржижановский. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925

.