- Радости и страдания во время последнего пребывания в Хартуме

- Немало страшных дел я видел.

Но сетовать не вправе я...

Миг счастья после всех мучений –

Как солнца луч средь облаков!

Я много грезил сновидений.

Что был бы рад увидеть вновь.

8 марта. Кантарини пришел сегодня к нам с многозначительным выражением лица: "Новость, господа, интересная новость!" Долго и напрасно старались мы выведать его тайну. И только возбудив наше любопытство до предела, он сообщил: "Сюда приехали трое англичан, настоящих, живых англичан. Поверите ли вы этому? Трое коренных англичан". И тут начал в юмористическом тоне описывать нам лица, очки, цепочки часов, шляпы, панталоны, сюртуки, манеры и движения этих людей, затем выпил свой "аквавитэ" (Acqua vite - живая вода, т.е. водка (итал.) и исчез, чтобы распространять эту важную новость далее.

Но англичане вовсе не были похожи на те карикатуры, которые нарисовал нам Кантарини. Это были совершенно порядочные люди, с которыми мы провели много приятных часов.

Старший из них объездил все замечательные страны, хорошо говорил по-немецки, был ботаник и вообще очень сведущий, образованный человек; двое других служили в морской службе ост-индской компании и совершали во время отпуска путешествие из Бомбея через Каир в Хартум! Сюда они попали совершенно случайно. Хотели объездить Верхний Египет, переезжали из одного города в другой и наконец оказались в Хартуме. Нечто подобное может случиться только с англичанами.

Тут оказалось, что у них не хватало денег на обратный путь. Затруднение было велико. Я поручился за них и достал требующуюся сумму у Никола Уливи за умеренные проценты. В короткое время мы сделались самыми лучшими друзьями. Одного затруднения не могли мы преодолеть - только ботаник доктор Бромфильд говорил по-немецки, молодые же люди не говорили ни на каком знакомом мне языке, кроме своего родного, так что часто разговор наш ограничивался жестами или велся через посредство Бромфильда, что как для него, так и для нас становилось тягостно. Мало-помалу мы научились понимать друг друга и все больше сближались.

И теперь я еще с большим удовольствием думаю об этом приятном знакомстве, сделанном в глубине Африки. К сожалению, мы недолго оставались вместе. Обещали писать друг другу; но смерть сняла с нас это обещание. Через несколько дней после отъезда из Хартума один из англичан, мистер Лакее, пал жертвой климата восточного Судана. Он умер в Бербер-эль-Мухейрефе. Доктор Бромфильд умер еще до моего приезда в Египет, в Дамаске, от местной лихорадки, и только третий, мистер Пенгеллей, возвратился обратно в Индию. О нем я не слыхал ничего более.

Как во сне мне представляется то время, которое я пережил в северо-восточной Африке; более всего те счастливые, веселые часы, которые провел с этими честными, хорошими людьми, посреди развратных негодяев. Не будь у меня оставленной ими на память превосходной зрительной трубы, кажется, я готов был бы уверить себя, что и не знал их.

Иногда у меня просто сердце сжимается при мысли о тех роковых, богатых приключениями годах, прожитых в Африке. Почти все мои тамошние друзья и знакомые пали жертвой адского климата. Лишь немногие наслаждаются теперь полным здоровьем, но они так далеко, что письма их доходят до меня, как голоса с того света. Многое из того, что я пережил, сохранилось в памяти, но все же этого для меня слишком мало.

18 марта. Я выехал вместе с англичанами из Хартума, чтобы проводить их. На дахабие было шесть гребцов, и мы быстро спускались вниз по течению реки. Молодые люди хотели до отъезда из Судана поохотиться на Белом Ниле. Мы объехали кругом Рас-эль-Хартума и поднялись вверх по течению. Здесь, на расстоянии двух миль от города, провели ночь и большую часть следующего дня, затем обошли и пристали к знакомой уже нам деревне Гальфайя.

20 марта. Из-за встречного ветра мы медленно спускались по реке. К вечеру за горным хребтом, близ деревни Сурураб, показался корабль, идущий под австрийским флагом. Он быстро поднимался вверх по реке, но неподалеку от нас сел на большую мель. Мы тотчас же приветствовали его выстрелами и затем стали задавать вопросы. Немецкие слова донеслись нам в ответ; на судне находился давно ожидаемый австрийский консул, наш друг доктор Константин Рейц. Его сопровождал красивый мужчина, которого мне отрекомендовали как немецкого купца из Санкт-Петербурга, некоего Бауэргорста.

После первых дружеских приветствий я спросил о бароне Мюллере. Ответ консула был неудовлетворительным, он почти подтвердил известие, давным-давно распространенное в Хартуме молвой, что барон Мюллер обанкротился. Для нас он не передал денег, а только письмо, полное сожалений, жалоб и описаний пережитых им бедствий. Так рушилась последняя надежда.

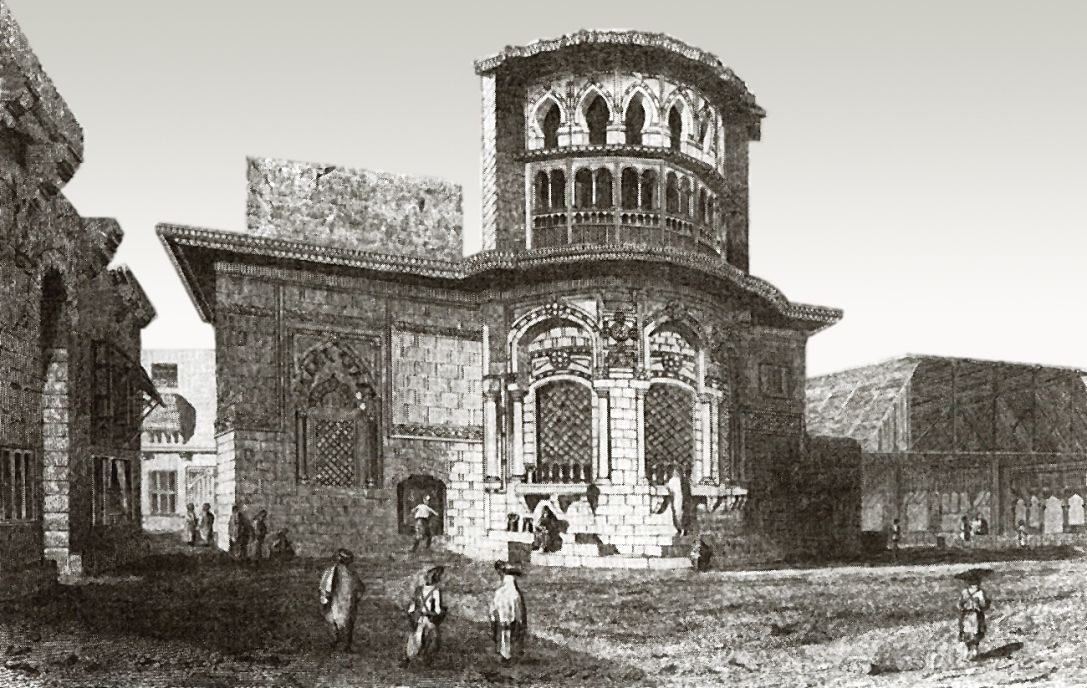

Источник на рыночной площади

Я решительно не знал, каким образом проеду те сотни миль, которые отделяли меня от моего отечества. Если бы я даже и продал все, что у меня было, исключая коллекции, собранные с таким трудом, то все же мне не хватило бы на проезд до Каира. Быть покинутым и обманутым внутри Африки - вот в коротких словах та участь, которую приготовил нам барон Мюллер! Не найди мы в Хартуме добрых людей, то умерли бы с голоду или от болезней восточного Судана, которые свели в могилу многих из моих тамошних знакомых. Например, от лихорадки умер доктор Фирталер, добровольно оставшийся в Судане дольше меня (26 августа 1852 года); дизентерия свела в могилу в степной деревне Тока к востоку от Сеннара нашего славного Рейца (26 августа 1852 года).

Об образе действий барона мне нечего больше говорить; факты сами говорят за себя, и мне нечего к ним прибавить.

Мы пробыли с англичанами до следующего утра. Расставаться как мне, так и им было очень грустно. Лакее еще несколько раз обнял меня со слезами на глазах. Я пожелал ему веселого пути в Каир и счастья в жизни; он отвечал на мои желания тем же. С платком в руках и влажными глазами стоял Лакее на палубе своего судна и кланялся мне до тех пор, пока не скрылся из моих глаз. Две недели спустя он был похоронен на кладбище в Бербере! После обеда вернулись мы снова в Хартум. Я отправился к паше, чтобы сообщить ему о прибытии в Хартум австрийского консула.

22 марта. Официальный визит к паше. Консул в полной парадной форме и в сопровождении всех европейцев; Али-ара в качестве консульского проводника с окованной серебряной булавой в руках важно выступает впереди. Паша старается выказать всевозможную любезность, вежлив и приветлив донельзя.

Консул поместился на время у д-ра Пеннэ; Бауэргорст живет в переднем отделении нашего просторного дома. Он кажется настоящим честным немцем. Мы сблизились с ним насколько возможно. Бауэргорст привез с собой образцы европейских товаров, в особенности материй и галантерейных товаров. Которые, вероятно, лучше распродаст, чем хлопчатобумажные ткани.

30 марта. Торжественное водворение консульских знамен, на что приглашены все европейцы. Консул сказал речь по-итальянски, представив в ней всю важность и значение европейского консульства, и затем всех пригласил к себе в гости. Вечером пришел туда и паша с важнейшими своими чиновниками. Мы ознаменовали праздник двадцатью одним пушечным выстрелом.

Дня через два Никола Уливи устроил в честь консула большое празднество, на котором я не присутствовал, потому что лежал в лихорадке. Кантарини в точности описал мне все, что там происходило, и говорил, что обед состоял из самых роскошных и богатых блюд.

Птица-носорог, которую мы привезли с собой из нашего путешествия по Голубому Нилу, погибла на этих днях из-за ушиба. С обезьяной, пойманной нами в том же лесу, она была в большой дружбе. Обезьяна делала с ней все, что хотела; она обращалась с птицей со свойственным обезьянам бесстыдством и дерзостью, и птица вовсе не сердилась за это, мало того, переносила от своего кичливого друга все обиды.

У обезьян есть страсть очищать от грязи всякое существо, которым им удавалось завладеть. У меня был павиан, оберегавший, как собственное дитя, всякое животное меньше его, и всегда тщательно очищал его. Даже люди, к которым он благоволил, должны были покоряться заботливому вычесыванию волос. Такого рода заботу обезьяна проявляла и к птице. Она хватала ее за огромный клюв и одной рукой принималась перебирать ей перья. Птица не только не сопротивлялась, но даже помогала этому. Она сама подбегала к своей приятельнице, сгибалась в надлежащее положение, растопыривала перья и предоставляла их осмотру. Конечно, это очень интересный пример взаимопомощи животных.

Положение наше из-за постоянных денежных затруднении становилось все тяжелее и неприятнее. Доктор Фирталер расстался со мной, потому что теперь каждый должен был заботиться только о себе. Он переехал к своему университетскому товарищу - консулу, который купил дом купца Ролле, подновил его и устроил в нем консульство; я остался по-прежнему в нашем жилище. Охотно распустил бы я слуг, но у меня не было средств выплатить жалованье, которое задолжал им. В Хартуме не составляет большой разницы кормить одного или шестерых нубийцев-служителей. Кроме того, благодаря им, коллекция все более и более увеличивалась.

Я работал беспрерывно и мое положение оставалось более или менее сносным, ибо природа давала мне высшие наслаждения, которые дозволяли мне до некоторой степени забывать личные неприятности.

Расходы, необходимые для коллекции, я ставил выше других. Я променял серебряные цилиндрические часы на восемь фунтов пороху, продал платья, оружие, книги, сундуки, белье и немногие бывшие у меня украшения. Продал все, что только мог продать. Когда становилось чересчур тяжело и если демон лихорадки покидал меня на несколько часов, я уходил с ружьем на плече на воздух, чтобы подкрепиться и приобрести силы. Тогда часто приходила на память охотничья песня: Иду я утром рано в лес густой - Прохладно там, хоть ясный день сегодня! И гордо чувствую я всей душой. Как милость к людям велика Господня. Жизнь открывает мне шаг каждый мой: Дрозд свищет, лань спешит на водопой...

А вместе с песней появлялись успокоение и бодрость. Хотя вокруг и не шумели ели, но ароматические мимозы навевали благодатный мир и спокойствие; вместо дроздов пели африканские певцы, вместо дичи моей родины показывалась стройная антилопа. Время охоты было для меня утешением, подкреплением и отдыхом.

Я был одинок в Хартуме, но чувствовал это менее, чем, может быть, предполагают. И был по-настоящему счастлив, когда нашел верного и добродушного друга. Это был ты, мой дорогой Бауэргорст, ты, который утешал меня в горькие минуты тяжелых невзгод, поддерживал, возвышал и укреплял нравственно и физически. Ты был настоящим другом; очень скоро я понял, чем ты был для меня. Эти спешно написанные страницы не могут служить ручательством прочного воспоминания, но они должны, если только долетят до тебя, благородный человек, принести мою глубокую сердечную благодарность. Ты единственный, который заставил меня забыть всех остальных, живущих в Хартуме христиан. Поверь мне, если я не умел оценить то доброе, что ты делал для меня в Африке, здесь на родине я понял все! Но я хочу припомнить еще и других моих друзей. Вот один добрый человек; он мусульманин, имя его Гуссейн-ара. Ни чтобы не прерывать рассказа, я опишу этого человека позднее. Теперь же я назову еще одного друга. Он нам знаком, потому что был самым знатным человеком во всем Судане; я говорю о генерал-губернаторе Латиф-паше.

Четыре месяца, в течение которых я обещал уплатить ему долг, уже прошли. Я сообщил паше о моих стесненных обстоятельствах и сожалел, что не мог сдержать слова. Он дал мне очень короткий ответ, заключавшийся в следующих словах: "Бени ву бенак мафишь теклиеф". Но эти слова были исполнены великодушия. Вот их подстрочный перевод: "Между мной и тобой не может быть никаких затруднений". Для нас это, конечно, непонятно или мы можем искаженно понять смысл этих слов, а потому я хочу передать их точно. Слова эти выражали приблизительно следующее: "Халлиль-эффенди, ты был в нужде, а я, благодаря Бога, мог помочь тебе.

Мурад-бей

Поэтому ты стал мне обязан; но я не хочу поставить тебя в затруднительное положение, напротив, говорю тебе, что между мной и тобой нет никаких обязательств".

Я попросил пашу, если это возможно, снабдить меня небольшим количеством пороха. "Выдать этому господину шесть тысяч военных патронов по казенной цене!" - гласил ответ, который я должен был передать смотрителю порохового магазина. Порох был, правда, плох, но зато он стоил мне всего по пяти пиастров за фунт, свинцовые же пули при этом расчете обошлись мне даром; я перелил их в дробь.

Как назвать действия этого человека? "Турецкими" назвать я их не могу, потому что большая часть моих читателей представила бы себе что-нибудь ужасное. "Христианскими"? Но это выражение в сравнении с действиями христиан Хартума было бы унизительно для тех благодеяний, в которых я сам себе не мог дать отчета! Но как же может турок, "неверный мусульманин", поступать по-христиански? Предоставляю моим читателям самим решить это. Итак, пусть не удивляются, что я люблю и уважаю турок. Они вынудили меня к этому; вынудили многими великодушными поступками, истинной любовью к человечеству и милосердием. Повторяю, христиане восточного Судана, за исключением немногих, оказавшихся справедливыми и честными, оставили бы меня умирать с голоду, даже отравили бы и с радостью поделили между собой мое имущество, если бы только могли; они глубоко оскорбляли меня, клеветали, обманывали, обкрадывали и злословили. Турки же приняли во мне участие, называли другом, братом, сыном и обращались со мной действительно как с другом, братом и сыном; я люблю их и уважаю.

Список друзей моих не окончен. Я назову еще достойного Али-ара, моих черных служителей, которые остались мне верными, как золото, и делили со мной и радость, и горе. Есть у меня еще друг, который всегда оставался для меня таковым. Который был утешителем и для многих других. Он холоден и бесчувствен, а все-таки способен дать и радость, и утешение. Пусть назовет его охотник, автор вышеупомянутой охотничьей песни: Я бедный сын лесов, зверей ловец. Где на ночь мой приют - не знаю сам. Но клад есть у меня, что за венец Могучего царя я не отдам. Он утешеньем был моим всегда. Он в трудные спасал меня года - Вот столп и утверждение мое: Пороховница и мое ружье.

Да, в самом деле, мне, собственно, не следовало бы жаловаться. При всей моей бедности я обладал еще многим. Надо мной светило Божье солнце, меня окружала чудесная природа, на моем дворе был у меня свой собственный мирок. Сколько удовольствия доставляли ручные ибисы, большие живые птицы. Как ласкались ко мне обезьяны, как любила меня Бахида. Правда, денег у меня не было и часто приходилось задавать себе вопрос: "Что мы будем завтра есть?" Часто отнимала силы и мужество противная перемежающаяся лихорадка, это дьявольское наваждение. И при этом какой глубокий, горький гнев питал я к большинству людей, с которыми приходилось входить в более близкие отношения и которые часто клеветали и обманывали и почти лишили меня моей любви к человечеству! Теперь, когда я спокойно и безучастно смотрю на их хлопотливое существование, мне приходится смеяться над тогдашними мыслями, но и теперь еще я нахожу их понятными. Тогда часто ходил я к Бауэргорсту, чтобы выбить из головы тяжелые мысли или для того, чтобы поболтать с ним. Иногда мы спорили друг с другом, но мир скоро восстанавливался снова. По целым часам, бывало, играл я с Бахидой! Я очень полюбил ее, она сделалась моей лучшей приятельницей. В характере ее соединялись чистосердечие, сила, честность и добродушие. "Но кто такая Бахида?" - спросит читатель. Мне бы следовало раньше рассказать об этом. Бахида - имя девушки, значащее по-персидски "счастливая". Поэтому можно подумать, что любовь к женщине была тогда моим утешением. Действительно, Бахида была особой женского рода, но не девушкой, а молодой львицей. Она принадлежала Бауэргорсту, но ее воспитание он поручил мне. Бауэргорст получил Бахиду в подарок от Латиф-паши, когда я сказал паше, что друг мой находит очень милым это молоденькое животное. Львице было, должно быть, около полугода. Величиной она была со среднего барсука, совершенно ручная и привыкшая к людям, так что бегала повсюду свободно. Я особенно занимался львицей и скоро приобрел ее привязанность.

Она следовала за мной по пятам, как собака. Часто посещала и своего бывшего хозяина, которого тотчас же узнавала, если он пешком или верхом приближался к нашему дому. Ночью нередко львица спала со мной; она была более ручной, чем собаки, и вела себя очень хорошо. Только когда стала постарше, ее приходилось наказывать за резвость. Она играла с павианами, которые были у нас, но те со страхом избегали ее. Однажды львица съела маленькую обезьяну, другой раз убила одним ударом лапы барана, с которым часто играла. Когда же ее слишком строго наказывали, то она наступала на нас, но очень скоро снова усмирялась и делалась по-прежнему добродушной. Мы проводили много приятных часов с этим милым животным, и я убедился, что звери могут иногда восполнять недостаток общения с людьми.

Так прожил я лето 1851 года. Много было в нем тяжелых дней, но были и хорошие. В Хартуме все шло своим обычным порядком, без событий, которые бы внесли малейшую перемену в нашу однообразную жизнь. Заметки о пережитом были всегда коротки. Но я все-таки хочу сообщить из них кое-что.

8 мая 1851 года получено несколько писем с родины.

9 мая на базаре повесили одного убийцу.

17 мая у нас была довольно сильная гроза; 24-го крокодил сожрал мальчика лет восьми на одной песчаной мели Голубого Нила; 1 июня поехали мы в Гальфайю и посетили там одного моего знакомого турка, Ибрагима-ара, который принял нас очень радушно. В конце июня ушел от меня мой служитель Али-ара, потому что вздумал жениться на вдове одного богатого турецкого купца, и был назначен на должность с содержанием 150 пиастров в месяц. Али-ара надеется удвоить свой доход посредством многих браков по принуждению. Он уверял меня, что совершенно доволен домашним счастьем и благодарит своего доброго гения, который соединил его со мной и сделал его тем, что он есть. Да будет счастлива эта честная душа. К сожалению, как я недавно узнал, его упрятали в тюрьму.

В начале июля приехал сюда некий Солиман-эффенди из Кордофана без разрешения своего начальника, уже неоднократно упоминаемого Мохаммеда-ара-Ванили, чтобы принести паше жалобу на этого последнего. Так как Мохаммед-ара ведет войну против короля Тока, то путешествие это признано дезертирством, и Солиман будет наказан пятьюстами ударов плетью и с шэба на шее отправлен к своему бессовестному начальнику. Двадцать шесть турецких солдат, пришедших прежде него также с жалобой на Мохаммеда-ара, были точно так же наказаны и отправлены в Кассан на работы в рудниках.

Паша редко смягчается при таких поступках; для преступников он не признает никакой пощады. Два турецких солдата, бывших в услужении Ибрагима-ара в Гальфайе, - из которых один, раз уже наказанный за грабеж, обвинен в убийстве и теперь сидел в тюрьме в Гальфайе, а другой был его караульным, - бежали, и на украденных верблюдах направились к границе Абиссинии. Их преследовали, догнали и хотели взять под стражу, но они убили нескольких из преследовавших их солдат и сдались только тогда, когда были ранены и лишены возможности защищаться. Их возвратили обратно в Гальфайю и доложили паше о случившемся. Последний отдал приказ расстрелять обоих преступников, но прежде исполнения этого приказа один из них умер от ран, а другой был при смерти. И умершего, и полуживого связали, на анакарибе вывезли за деревню и застрелили обоих пулей в грудь.

Бауэргорст покончил свои дела в Хартуме. Он увидел, что теперь ему почти нечего было делать, и решил возвратиться в Каир, чтобы оттуда с большими капиталами произвести новый торговый оборот, который бы дал ему больший барыш. Дружба его ко мне простиралась так далеко, что он обещал взять меня со всем багажом в Каир и заплатить за все дорожные издержки. Теперь дело стало за тем, даст ли мне мой главный кредитор, паша, разрешение на выезд. Вследствие этого 3 августа мы отправились к нему: Бауэргорст, чтобы проститься с ним, а я, чтобы попросить его взять вексель на Каир.

Паша был в дурном расположении духа и сначала очень холоден. Прежде всего я перевел ему прощальные слова Бауэргорста, а затем перешел к своей просьбе.

-Господин, я погибну, если проживу здесь еще несколько недель. Доктора говорят, что ослабевший организм не будет в состоянии выдержать новый припадок лихорадки. Я должен спешить в здоровый климат; кроме того, мне хотелось бы увидеться с моими близкими на родине, с которыми я так долго был в разлуке.

Но кто же тебя держит здесь, Халлиль-эффенди? Отправляйся спокойно к себе на родину! Господин, меня удерживает единственно данное мною слово. Честный человек должен считать себя связанным им, даже если и видит перед собой неизбежную погибель. Я твой должник и радуюсь этому, потому что таким образом я узнал твое великодушие. Но не могу сдержать своего слова здесь; я могу сделать это только в Каире. Если ты дозволишь мне уехать туда, то довершишь меру твоей милости, великодушно оказанной тобой чужестранцу.

-Eh diabolo! Что же ты обо мне думаешь, Халлиль-эффенди? Поезжай спокойно! Ты должен не мне, а правительству восточного Судана. Казначейство продлит тебе срок для уплаты долга. Уплати хоть месяца через два по прибытии должную тобой сумму вашему консулу в Каире, я там велю получить эти деньги. Но как хочешь ты добраться до Каира? Тебе придется совершить путешествие в несколько сот миль, откуда же ты возьмешь сродства для этого? Приятель Бауэргорст обещал снабдить меня ими до Каира.

-Хорошо, Халлиль-эффенди. Но я дам тебе еще один совет. Ты молод и не можешь обладать тем знанием, которое я приобрел долгим опытом деловой жизни. Поверь мне, что лучший друг превращается мало-помалу во врага, когда к нему постоянно приходится обращаться за деньгами. Я могу предохранить тебя от этого опыта и так и сделаю. Пришли ко мне завтра прошение, я прикажу выдать из казначейства еще пять тысяч пиастров. Тогда ты будешь должен правительству десять тысяч; выплати их в Каире консулу.

Сначала я не находил слов выразить ему благодарность. Наконец сказал: "Господин, твоя милость уничтожает меня, я никогда не забуду твоего великодушия". При этом он должен был прочесть в глазах моих, наполнившихся слезами, все, что я чувствовал. Затем он дружелюбно простился со мной. На следующий день я получил упомянутую сумму.

После того как я вернулся на родину, а Латиф-паша - в Каир, я считал своей обязанностью еще раз поблагодарить его. Я написал к нему письмо по-французски. И очень скоро получил от него в высшей степени лестный для меня ответ. Да не подумает благосклонный читатель, чтобы я хотел похвастаться лестными выражениями этого письма; оно будет только доказательством того, как дружески был расположен ко мне Латиф-паша. Я горжусь, что приобрел расположение этого превосходного человека, и нисколько не стыжусь сказать это.

Вот содержание письма паши: "Monsieur! Ваше милое письмо от 27 октября, полученное мною на прошлой неделе, доставило мне тем большее удовольствие, что я узнал из него о прекрасном состоянии Вашего здоровья, к которому я проявляю и всегда буду проявлять живейшее участие.

Благодарю Вас, Monsieur, за лестные для меня вещи, о которых Вы пишете в Вашем письме, так же за высказываемые Вами пожелания. Я тоже со своей стороны желаю счастья! Мне кажется, что Вы преувеличиваете услуги, которые я Вам смог оказать в Сеннаре, когда я управлял этой обширной областью. Во всяком случае, я очень рад, что мог оказать какую-либо пользу человеку, столь достойному, как Вы, Monsieur, особенно учитывая дальность расстояния, отделявшего Вас от Вашей родины. В конце концов я сделал для Вас только то, что Вы во всех отношениях заслуживали.

Я с большой радостью узнал, что Вы в добром здравии вернулись в лоно вашей семьи и чувствовали себя довольным и счастливым в доме Вашего доброго и превосходного отца, утешением которого Вы являетесь.

Прошу Вас принять искренние пожелания, которые я шлю в начале года 1853. Да услышит их Всевышний и да принесут они Вам благо.

Имею честь, Monsieur, с совершенным уважением быть Вашим нижайшим и покорнейшим слугой - Латиф-паша.

Подписано собственной рукой по-арабски".

В то же время паша отправил дружеское письмо моему дорогому отцу, которого очень уважал. Он сказал консулу, доктору Рейцу, после моего отъезда, когда тот передал ему письмо от моего отца, прибывшее в Хартум: "Не зная человека, который был столь добр написать ко мне, я уже полюбил его".

11 августа. Сегодня ходил проститься с пашой. После долгой беседы с ним я собрался уходить и, по турецкому обычаю, спросил на это позволение. "Нет, Халлиль-эффенди, - отвечал паша, - подожди еще немного; сейчас узнал я, что мне предстоит дать очень интересную аудиенцию; сюда должен прибыть посланник его величества, Великого Буйвола, ныне всемилостивейше царствующего короля дарфурского, чтобы поговорить со мной о важных государственных делах". Хотя паша при перечислении почетных титулов его черного величества не скрыл лукавой улыбки, и хотя мы приблизительно знали, как выглядит его черное превосходительство, любопытство наше все-таки было возбуждено настолько, что мы остались.

Скоро действительно явилась в диван ожидаемая особа в сопровождении одного поселившегося в Хартуме шейха, темнокожего у рожен ца стран ы. Его п ревосходител ьство черный министр, закутанный в длинную, ярко-красную с желтыми полосами ситцевую рубашку, выступил на середину комнаты с должным достоинством, бессмысленно осмотрелся, затем обернулся к паше с поклоном и три раза прикладывал руку ко рту и ко лбу, не произнеся при этом ни слова.

Паша движением руки пригласил министра и его арабского спутника садиться; обоим им подали кофе, но трубок не дали. Тут шейх начал передавать просьбу его превосходительства. Сначала он позволил себе уверить пашу в чрезвычайно дружественном расположении его величества Великого Буйвола, затем просил свободного пропуска для тетки его величества, всемилостивейшей принцессы Соакимы, которая собирается воздать священную дань посланнику Божию, благословенному и высокочтимому пророку Мохаммеду - Аллах м'селлем ву селлем аалейку, - предприняв путешествие ко святым местам в Каабу, и совершить при этом опасное путешествие для своего временного и вечного спасения.

Его величество вполне уверен, что соседи его, турки, наверное, ничем не воспрепятствуют такому богоугодному делу, напротив, всем и мерами будут способствовать ему. Причем правительство, несомненно, возьмет на себя попечение и дорожные издержки принцессы и ее свиты во все время путешествия через турецкие владения; но хотя казначейство его величества неисчерпаемо богато слоновой костью, но тем не менее было бы желательно...

Во время доклада паша несколько раз поглядывал на меня с улыбкой; он был весело настроен торжественностью речи министра и на итальянском языке обращал мое внимание на особенно сильное хвастовство. Затем обратился к темнокожему и уверил в своей готовности исполнить его просьбу. Но в течение своей речи при очень извинительном и не совсем бойком объяснении на арабском языке упорно изменял украшающий эпитет его величества "Великий Буйвол" на не совсем лестный титул "Великий бык", причем каждый раз мрачная тень пробегала по темному лицу министра.

Затем один из чиновников дивана получил приказание снабжать весь этот караван пилигримов жилищами и пищей на счет правительства. Им отвели очень большое здание на время их пребывания в Хартуме. Сама принцесса поселилась в гареме. Свита ее состояла из шестидесяти восьми человек: служителей и рабынь ее высочества, купцов и набожных богомольцев, приставших к каравану.

Весьма естественно, что мы, европейцы, пожелали видеть принцессу. Решили нанести ей официальный визит с консулом во главе, для чего избрали день 14 августа. В должном порядке направились поутру к жилищу ее высочества, но, к сожалению, визит наш был не вовремя, потому что принцесса только что отправилась верхом посетить обитательниц гарема Латиф-паши; она ехала на тамошней маленькой рабочей лошадке, оседланной турецким седлом и в турецкой сбруе, но не так, как обыкновенно ездят женщины, а по-мужски, к чему турецко-арабское платье, которое она носила, годилось гораздо более, нежели платья наших женщин. Она была окружена несколькими служителями, закутанными в лохмотья; один из них, вероятно обер-шталмейстер ее высочества, вел лошадь под уздцы. Справа и слева шли от шести до восьми невольниц в одежде женщин Судана, то есть все они были в знакомом нам фердахе; в намазанных жиром волосах носили нанизанные на шнурки круглые янтарные бусы и были босы. На голове у Соакимы ярко-желтый платок, свернутый в виде чалмы; концы платка низко свешивались по обе стороны. Лицо ее было тщательно закрыто покрывалом. Немного пониже стремени виднелась пестрая, полосатая, полушелковая материя, какую носят женщины египетских феллахов; вероятно, из нее делались и шаровары.

Так прошла мимо нас полной рысью эта процессия. Обманутые в наших ожиданиях, смотрели мы вслед, выражаясь по-восточному, "скрытому в облаках покрывал" явлению. Прежде всего консул излил свою досаду за эту неудачу на несчастного своего служителя Османа, потому что своей небрежностью тот заставил хозяина промешкать несколько часов.

Присяга знамени

Зато после обеда счастье улыбнулось нам. Вход к принцессе был открыт, и когда мы вошли во двор ее жилища, она находилась в задних отделениях дома. О нас доложили; затем мы услышали сильный шум и брань, терпеливо дожидались, пока упомянутый бедняк, исполнявший сегодня должность шталмейстера, не пригласил нас различными выразительными кивками войти внутрь. Консул прошел вперед, а мы за ним. Посреди простого двора, на длинном, узком ковре сидела принцесса, поджав ноги, и при нашем появлении привстала. Его превосходительство, известный уже нам министр, пригласил нас сесть, чему последовало и все пестрое общество в разнообразных позах и со странными телодвижениями.

Место для сидения было устроено слишком по-турецки; это был тонкий ковер, гладко положенный на землю. Для меня и других европейцев, одетых по-турецки и знакомых с турецко-арабскими нравами и обычаями, ковер был удобен, но не таким был он для консула, одетого в узкий мундир, или для моего друга Бауэргорста в бальном фраке и узких панталонах со штрипками. После того как мы наконец уселись или скорее улеглись, ее высочество тоже снова опустилась на свое место и тотчас же повела беседу с обществом через его превосходительство шталмейстера, который был так бесстыден, что уселся, скорчившись у нее за спиной, и время от времени нашептывал ей на ухо слишком интимные вещи.

Министр сидел перед ней на почтительном расстоянии и принимал участие в начавшемся разговоре. Беседу эту начал консул тем, что предложил принцессе подарки, состоявшие из благовонных мыл, конфет, одеколона и т. п. Она приняла их, по-видимому, с большим удовольствием и благодарила на арабском языке. Ее отборные выражения свидетельствовали о большом навыке в языке, между тем консул тщетно старался объяснить ей в таких же отборных выражениях высокую цель его посещения и важность прямых сношений европейцев с подданными его величества Великого Буйвола. В то время он еще был не силен в местном наречии, и нам приходилось переводить его фразы, смысл которых был для нас понятен, чтобы сделать их понятными и для принцессы.

Пока Рейц занимался дипломатией, мне удалось несколько поближе рассмотреть принцессу Соакиму. Она была закутана в большую полушелковую милайэ* и закрыла ею и голову, и шею.* Большой платок, похожий на фердах, но более квадратный и изготовляемый из лучших материй, А. Брем.

Но мне все-таки удалось на одно мгновенье увидеть ее лицо; на нем явственно видны следы тридцати лет, прожитых под лучами солнца центральной Африки, и было оно очень некрасиво. У кистей рук она носила цепочки из янтаря в виде браслета; отдельные зерна были значительной величины. Принцесса сидела к нам, повернувшись боком, и, казалось, очень заботливо сохраняла турецкие нравы женщин. Притом она очень внимательно относилась ко всему, что происходило вокруг, быстро и удовлетворительно отвечала на многие вопросы и находила время отдавать приказания своей прислуге на неблагозвучном дарфурском наречии.

Прислужница эта - молодая и недурная собой невольница, вероятно горничная или компаньонка ее величества, стояла на коленях неподалеку от своей повелительницы и постоянно смотрела на нее. Она также была богато украшена янтарными ожерельями. Несколько слов принцессы, выражавшие, вероятно, приказание, принудили ее уйти во внутренние покои, откуда она уже не возвратилась. Строгий этикет не позволял ей идти; она должна была уползти на четвереньках, как собака.

На заднем дворе другая невольница резала на тонкие куски сочную говядину и сушила их на солнце, таким образом она готовила мясо для перевозки при путешествии по степям. Еще одна невольница развешивала для просушки шаровары принцессы. Две девочки сидели в углу и чистили другие платья; вся одежда их состояла лишь из двух полосок грубой бумажной ткани, шириной в два с половиной дюйма. Одна полоска служила поясом, а другая была прикреплена к первой; я представляю моему благосклонному читателю самому догадаться, как именно это было устроено.

Вот и все, что мы видели в домашнем быту ее высочества. Посещение продолжалось недолго, так что поле наших наблюдений было очень ограничено. Примерно через четверть часа принцесса Соакима встала. Его превосходительство министр удостоил проводить нас до ворот и с крайней любезностью уверял, что посещение наше было приятно ее высочеству. Консул тотчас же снова завел с ним дипломатические переговоры и добился заверения министра, что его величество король дарфурский дозволит ему посетить страну. Но все же я бы не отважился на это, если бы даже у меня были и время, и средства; я бы не мог положиться на слова господина министра, потому что имею основание думать, что меня постигла бы та же участь, как и всех европейцев, попавших туда*.* Его величество, милостиво царствующий Великий Буйвол, султан Дарфура, благоволит смотреть на европейцев как на людей в высшей степени способных. К сожалению, у его величества есть убеждение, очень для нас лестное, что европеец должен соединять в себе всевозможные знания. Поэтому он считает, что один и тот же европеец, "один из тех забавных и смышленых малых, о которых он так много слышал", умеет изготовлять ружья, пушки, полотно, порох, карманные часы, зеркала, наряды, изделия из слоновой кости, лекарства и все вещи, которые его величеству когда-либо приходилось видеть. За это европеец награждается большими преимуществами против других жителей Фура; ему даются хижина, три или четыре невольницы, несколько невольников, которые обрабатывают его поле, но не более этого. И он заключается хотя и в просторной, но тем не менее в темнице. Прежде каждого белого, переступающего границу Дар-эль-Фура, убивали без всяких церемоний; их принимали за турецких шпионов, которые, как известно, завоевали бывшую Фурскую провинцию Кордофан. Из этих немногих слов достаточно объясняется невежество этого большого негритянского государства. - А. Брем.

Мы расстались с уверениями во взаимном уважении.

Когда я получил от паши деньги на путешествие в Египет, то думал было расплатиться с некоторыми моими кредиторами, которым, впрочем, я мог уплатить и из Каира. Между ними был Гуссейн-ара, у которого, как известно, я занял две тысячи пиастров. До сих пор я еще мало сообщал об этом человеке. Гуссейн-ара был полковником одного арнаутского сенджеклика, но при вице-короле Абас-паше попал в немилость. Абас-паша при царствовании своего деда Мухаммеда Али хотел купить у Гуссейна лошадь, подаренную тому Мухаммедом Али. Гуссейн отказался ее продать, причем совершенно сухо сказал: "Эффенди, ты любишь ездить на хорошей лошади, но и я тоже люблю". Гуссейн-ара был идолом своих солдат, самый храбрый в битве и самый лучший начальник; но он тотчас же был отставлен, как только Абас-паша стал во главе правления. Старый турок, который служил под начальством Гуссейна и очень хвалил его, сказал: "Абас-паша боится льва, потому что привык играть только с собаками". Так полковник наш сделался купцом; он был из хорошего и зажиточного семейства и имел наследственное состояние, кроме того, еще в течение своей долголетней службы скопил кое-что, поэтому жил на такую же широкую ногу, как и прежде, был точно так же уважаем, но не чувствовал себя, как прежде, довольным жизнью, потому что старый воин, конечно, неохотно променял меч на аршин.

Жилище и гарем Гуссейна-ара находились в Шенди, где полковник обладал, или, лучше сказать, управлял, значительными поместьями, потому что, как известно, вся земля считается собственностью правительства. Но он проводил большую часть года в Хартуме и жил здесь в маленьком домике с очень немногими слугами. Я отыскал его там. Это было именно во время аассра; Гуссейн молился, а я в это время расположился на диване. Окончив молитву, он сел возле меня и искренне пожелал счастья в предстоящем путешествии. Я сказал, что приехал для того, чтобы уплатить долг, сделанный более тридцати месяцев назад. Благородный турок с удивлением посмотрел на меня: "Ты хочешь возвратить те немногие пиастры, которые мне должен, Халлиль-эффенди? Но как же доедешь ты до Каира? Оставь у себя деньги и выплати мне эту безделицу из Каира; я охотно подожду еще. Или пришли вексель через александрийского консула с родины. Если же и там у тебя не будет денег, то и это ничего не значит; я человек богатый, благодаря Всевышнему, - и при этом он поцеловал свою руку изнутри и снаружи, как это обыкновенно делают мусульмане, когда произносят "эль хамди лилляхи", - я не так нуждаюсь в этих двух тысячах пиастров и буду счастлив, что мог оказать тебе услугу".

И при этом самым дружелюбным образом пустил в ход все свое красноречие, чтобы уговорить меня остаться его должником еще долее. Но долг этот был для меня тягостен. Я передал деньги дворецкому и просил отдать их его господину впоследствии. Убедившись в бесполезности своих увещеваний, полковник дружески простился со мной и обещал дать мне рекомендательное письмо к своему векилю в Шенди, потому что там только я мог получить обратно мой вексель. Я расстался с Гуссейном-ара со словами благодарности на устах и искренним уважением в сердце. Это один из самых любезных турков, которых я когда-либо знал. Родившийся и воспитанный вдали от столиц, он сохранил патриархальную простоту и честность нравов своих предков; это один из тех турков "старого закона", которых можно поставить в пример многим христианам*.* В Каире я получил от Гуссейна-ара очень дружеское письмо. Консул писал его по-немецки со слов этого превосходного человека, а Гуссейн-ара скрепил его своей печатью. Письмо было следующего содержания: "Нашему дорогому другу Халлилю-эффенди, немцу! 11ерез нашего общего приятеля узнал я, что ты счастливо прибыл в Каир, и очень порадовался этому. Да благослови Аллах и дальнейшее твое путешествие! Пиши ко мне с родины по крайней мере хоть раз в год через нашего приятеля Рейца. И если тебе придется когда-нибудь вернуться в Судан, не забывай, что имеешь во мне истинного друга, потому что я смотрю на тебя как на моего сына. Господь да будет с тобой. Гуссейн-ара". Когда же последующий австрийский консульский агент центральной Африки доктор фон Гейглин возвратился из Хартума в Европу, Гуссейн-ара поручил ему передать мне от него подарок, чтобы я никогда не мог забыть его.

Вместе с Бауэргорстом искали мы теперь, где бы нанять лодку. Решили совершить наше путешествие по воде, потому что таким образом путевые издержки несравненно меньше, чем при путешествии по степи. Правда, как я знал это по опыту, опасность при переезде через пороги была несравненно больше, чем при сухопутной езде, но молодые люди, вообще не робкого десятка, мало заботятся об этом.

После долгих поисков сговорились мы наконец и наняли судно до Каира за сто тридцать талеров. Чтобы обезопасить себя, на всякий случай я пригласил нашего судовладельца в мудирию и заставил его составить и подписать контракт по всей форме. Мы хотели прицепиться к шести другим лодкам, которые с грузом аравийской камеди под руководством человека, хорошо знакомого с рекой, отправлялись в Каир, и потому, погрузив поклажу и наш маленький зверинец, ждали только их отплытия, чтобы покинуть Хартум.

Дожди уже начались и обещали быть столь же обильными, как и в прошлом году. Теперь, следовательно, была настоящая пора пуститься в путь для того, чтобы в полноводье прибыть в Египет. Консул задал нам 16 августа прощальный пир. Приглашены были только мы, немцы. Вино и пунш возбуждали нас; мы пели, пили и были веселы. Неужели собрались мы все вместе в последний раз? Рейц поднял свой стакан и воскликнул: "Друзья мои, чокнемся за нашу веселую встречу в будущем, хотя мы и не знаем, придется ли когда-нибудь встретиться. Я сам сомневаюсь в этом, но все же опорожним наши стаканы с этим желанием!" К сожалению, он сказал правду.

17 августа мы (Бауэргорст и я) с нашими слугами прикрылись соломенной палаткой, устроенной на палубе судна. Фирталер и Рейц явились с бутылками вина, чтобы провести половину последней ночи в дружеской беседе. Когда они удалились, я тщетно пытался уснуть на своей койке, вспоминая обо всех четырнадцати месяцах, за которые пережил так много. Воспоминание возбуждало во мне радостное и гордое сознание, что я преодолел все дурное. Затем думал о том прекрасном и отрадном, что испытал, и был почти готов простить Хартуму все, что перенес в стенах его. Я вступил в Хартум с богатыми надеждами, и лишь немногие из них осуществились. Почти все это время боролся с бесконечными трудностями и заботами. Но конец - всему делу венец и потому "Эль салам аалейк я Хартум!" (Мир тебе, Хартум! (арабск.).

Таковы были мои мысли; а между тем волны реки однообразно и мелодично бились о борт нашего корабля и тихо укачивали. Сон принес поэтические грезы, с которыми я проснулся на следующее утро под душистой тенью апельсиновых деревьев в прекрасном саду Махерусета.

Жизнь животных. — М.: Государственное издательство географической литературы. А. Брем. 1958.