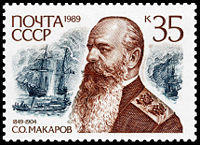

- Макаров, Степан Осипович

-

Степан Осипович Макаров

С. О. МакаровДата рождения Место рождения Дата смерти Место смерти близ Порт-Артура

Принадлежность Род войск Годы службы Звание Командовал - пароход «Великий князь Константин»

- пароход «Тамань»

- фрегат «Князь Пожарский»

- корвет «Витязь»

- Тихоокеанский флот

Сражения/войны Награды и премии Золотое оружие «За храбрость» Степа́н О́сипович Мака́ров (27 декабря 1848 (8 января 1849), Николаев — 31 марта (13 апреля) 1904, близ Порт-Артура) — русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал (20 августа 1896). В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку.

Содержание

Биография

Отец — Осип Фёдорович Макаров (1813—1878).

Окончил Мореходное училище в Николаевске-на-Амуре (1865). Учёный и военно-морской теоретик, герой русско-турецкой войны 1877—1878, во время войны впервые в мире успешно применил торпедное оружие, потопив турецкое сторожевое судно «Интибах», участник Ахал-текинской экспедиции (1880—1881), организовывавший доставку снабжения водным путем из Астрахани в Красноводск. Возглавлявший экспедицию генерал Скобелев обменялся с ним георгиевскими крестами (своеобразный вариант братания у георгиевских кавалеров), с этим крестом Макаров и погибнет в 1904 г.

Командовал пароходом «Тамань» (1881—1882), фрегатом «Князь Пожарский» (1885), корветом «Витязь» (1886—1889), на котором совершил кругосветное плавание. С.Макаров внёс значительный вклад в развитие отечественной океанографии, в том числе и аппаратных исследований Мирового океана, им был сконструирован один из первых надёжных батометров[1].

Исполняющий должность главного инспектора морской артиллерии (1891—1894). На этом посту он изобрёл новые наконечники к бронебойным снарядам (англ.)русск. (т. н. «макаровские колпачки»), которые, однако, были внедрены в практику русского флота лишь после его смерти. Они представляли собой наконечник из мягкой нелегированной стали, которая сплющивалась при ударе, одновременно заставляя твердый верхний слой брони трескаться. Вслед за этим твёрдая основная часть бронебойного снаряда легко пробивала нижние слои брони — значительно менее твердые. «Колпачки» (по нынешней терминологии, бронебойные наконечники), как правило, повышали бронепробиваемость снаряда при прочих равных на 10-16 %, но при этом несколько ухудшалась кучность. Шестидюймовые снаряды с такими наконечниками пробивали 254 мм броню (в упор). Внедрение этих снарядов могло значительно повлиять на течение русско-японской войны: достаточно сказать, что в чемульпинском бою «Варяг» теоретически смог бы пробить броню «Асамы» — своего основного противника. Однако, оно было связано с решением сложной технологической задачи — крепления колпачка на снаряде.

Немецкий 75-мм бронебойный боеприпас с наконечником (англ.)русск. обр. 1939, последний показан чёрным цветом (6)

Немецкий 75-мм бронебойный боеприпас с наконечником (англ.)русск. обр. 1939, последний показан чёрным цветом (6)

Макаров внес множество предложений по совершенствованию флота, буквально заваливая рапортами военно-морское министерство и руководство флотом, однако лишь немногие из них получили развитие. Более того, некоторые реализовались частично, что принесло скорее вред, чем пользу. В частности он настоял на значительнейшем снижении веса корабельных снарядов. Идея была красива — снаряды существенно легче, а значит дешевле в производстве и занимают меньше места в трюме, значительно меньше изнашивают ствол при схожей баллистике. Кроме того, при меньшей массе они имели соответственно большую начальную скорость, что повышало бронепробиваемость на малых и средних дистанциях, особенно при использовании бронеколпачков. Более тихоходные, чем японские, русские корабли не имели возможности в русско-японскую войну вести бой на выгодных для облегченных снарядов дистанциях.[2].

Не менее, а скорее и более важной его разработкой была теория непотопляемости корабля. Степан Осипович настаивал на выделении непотопляемости в отдельную научную дисциплину.

Младший флагман Практической эскадры Балтийского моря (1894). Командующий эскадрой в Средиземном море (1894—1895), при угрозе войны с Японией (1895) перевёл корабли на Дальний Восток. Командующий Практической эскадрой Балтийского моря (1896—1898).

Один из инициаторов идеи использования ледоколов для освоения Северного морского пути. Руководитель комиссии по составлению технического задания для строительства ледокола «Ермак» (1897—1898). В 1901 году, командуя «Ермаком», совершил экспедицию на Землю Франца-Иосифа.

Главный командир Кронштадтского порта, губернатор Кронштадта (6 декабря 1899— 9 февраля 1904). В этом качестве составил за четыре дня до начала русско-японской войны записку с предупреждением о неизбежности начала японцами войны в ближайшие дни, равно как и о недостатках русской противоторпедной обороны, которые позже и были использованы японцами при атаке на рейд Порт-Артура 26 января 1904 года.

После начала русско-японской войны (1904—1905) назначен 1(14) февраля командующим Тихоокеанской эскадрой и 24 февраля (8 марта) прибыл в Порт-Артур. Руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура, но вскоре погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на японской мине.

Основные даты жизни и деятельности

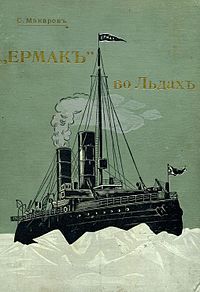

Обложка книги С. Макарова «Ермак во льдах», 1901 год

Обложка книги С. Макарова «Ермак во льдах», 1901 год

- 1848, 27 декабря — Родился в городе Николаеве Херсонской губернии.

- 1858, апрель-август — Переехал в город Николаевск-на-Амуре в связи с переводом его отца в Сибирскую флотилию. Сентябрь — Поступил в Морское училище в Николаевске-на-Амуре.

- 1861 — На винтовом клипере «Стрелок» и винтовом транспорте «Манчжур» ходил из Николаевска в залив Де-Кастри и порт Дуэ.

- 1863, июль — 1864, май — В составе эскадры Тихого океана под флагом вице-адмирала А. А. Попова ходил к берегам Северной Америки.

- 1864, октябрь — Возвратился из плавания в Морское училище (Николаевск-на-Амуре).

- 1865, 23 апреля — Окончил Николаевское морское училище первым по успеваемости.

- 1866, ноябрь — 1867, 31 мая — На корвете «Аскольд» в составе эскадры контр-адмирала Ф. С. Керна перешёл по маршруту Нагасаки — мыс Доброй Надежды — Кронштадт.

- 1867, 14 июля — За выдающиеся успехи в науках произведен «не в пример прочим» вместо кондукторов корпуса штурманов в гардемарины. Июль — Назначен в 1-й флотский экипаж Балтийского моря.

- 1867, 16 сентября — 1868, 28 июня — Ходил на корвете «Дмитрий Донской». Октябрь — Опубликование в «Морском сборнике» первой научной работы: «Инструмент Адкинса для определения девиации в море».

- 1868, 17 сентября — 1869, 25 мая — На корвете «Дмитрий Донской» находился в заграничном плавании.

- 1869, 24 мая — Произведён в мичманы.

- 1869, 24 июня — 1869, 8 сентября — На броненосной лодке «Русалка» в составе броненосной эскадры Балтийского флота.

- 1870, январь — март — Изобретение пластыря (шинкованного мата) для заделки пробоин судов. 14 января — Назначен ревизором на винтовую шхуну «Тунгус». Март — июнь — Опубликовал в «Морском сборнике» статью «Броненосная лодка „Русалка“».

- 1871, 1 января — Произведён в лейтенанты и награждён 200 рублями.

- 1872, 18 декабря — Назначен в распоряжение вице-адмирала А. А. Попова.

- 1873, 17—21 декабря — Находился в командировке в Вене, на Всемирной выставке, где в качестве экспоната был представлен изобретённый Макаровым пластырь.

- 1874, 24 августа — 25 сентября — Состоял флаг-офицером при вице-адмирале А. А. Попове.

- 1876, октябрь — Назначен на Черноморский флот. 13 декабря — вступил в командование вооруженным пароходом «Великий князь Константин».

- 1877, в ночь с 30 апреля на 1 мая — Произвёл атаку четырьмя минными катерами (С. О. Макаров находился на катере «Минер») сторожевого судна на Батумском рейде. В ночь на 29 мая — Совершил нападение минными катерами парохода «Константин» на турецкие корабли на Сулинском рейде. 12 августа — Совершил нападение минными катерами парохода «Константин» на турецкие корабли, броненосец «Шевкет» у Сухума и повредил его. В ночь на 16 декабря — Совершил нападение на турецкие броненосцы у Батума; во время атаки были применены торпеды[3].

- 1878, в ночь на 14 января — Атаковал торпедами турецкий сторожевой пароход «Интибах» на батумском рейде и потопил его (первое в истории успешное боевое применение торпеды).

- 1879, 1 мая — 1881, 21 мая — Участвовал в Ахал-текинской экспедиции в должности заведующего морской частью при войсках, действовавших в Закаспийском крае.

- 1880, 29 октября — Назначен командиром стационера «Тамань».

- 1881, 1 января — Произведён в капитаны 1 ранга.

- 1882, 21 февраля — Назначен флаг-капитаном Практической шхерной эскадры Балтийского флота.

- 1884, 14 мая — Назначен флаг-капитаном Практической эскадры Балтийского флота.

- 1885, 17 сентября — Назначен командиром корвета «Витязь».

- 1886, 24 мая — 1889, 25 июня — Командуя корветом «Витязь», находился в кругосветном плавании.

- 1887 (вторично в 1893) награжден Макариевской премией за исследования вод Средиземного моря и Тихого океана.

- 1890, 1 января — За отличие по службе произведен в контр-адмиралы и назначен младшим флагманом Балтийского моря.

- 1891, 8 октября — Назначен и. д. главного инспектора морской артиллерии.

- 1892, весна — Изобретение приспособления на снаряды — бронебойного колпачка, — вскоре принятого во всех флотах под названием «макаровского колпачка».

- 1894, 7 ноября— Назначен командующим эскадрой в Средиземном море.

- 1895, 1 января — 20 мая — Ходил с эскадрой из Средиземного моря в Тихий океан.

- 1896, 20 августа — утверждён в должности старшего флагмана 1-й флотской дивизии.

- 1897, 30 марта — Прочтение в Географическом обществе лекции «К Северному полюсу — напролом». 29 июня — 19 сентября — Командировка С. О. Макарова к устьям Оби и Енисея. Декабрь — Опубликован труд С. О. Макарова «Рассуждения по вопросам морской тактики».

- 1898, 17 октября — Произведён спуск ледокола «Ермак» на реке Тайн в Ньюкасле.

- 1899, 21 февраля — 4 марта — С. О. Макаров вышел на «Ермаке» в море, совершив на нём первое плавание из Ньюкасла в Кронштадт. 6 декабря — Назначен главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором города Кронштадта.

- 1901, 27 марта — 30 августа — Экспедиция С. О. Макарова, отправившаяся на «Ермаке» к Новой Земле и Земле Франца-Иосифа.

- 1904:

- 9 февраля — Назначение командующим флотом в Тихом океане;

- 24 февраля — Прибытие С. О. Макарова в Порт-Артур;

- 27 февраля — Перенесение флага на эскадренный броненосец «Петропавловск»;

- 4 марта — Выход С. О. Макарова на миноносце «Боевой» на внешний рейд;

- 9 марта — Организация С. О. Макаровым перекидной артиллерийской стрельбы через Ляотешан по японскому флоту;

- 13 марта — Выход эскадры в море под флагом вице-адмирала С. О. Макарова в составе 22 кораблей;

- 14 марта — Выход эскадры в море для маневрирования;

- 15 марта — Отражение атаки японских миноносцев;

- 29 марта — Выход эскадры в море под флагом командующего;

- 31 марта; 7 часов — Выход на внешний рейд броненосца «Петропавловск», а затем и других броненосцев. 9 часов 39 минут — Гибель «Петропавловска», подорвавшегося на мине. Гибель С. О. Макарова.

Семья

В 1879 году женился на Капитолине Николаевне Якимовской (1850-февраль 1946, Антаб). В браке родилось трое детей:

- Ольга (1882—1886)

- Александра (1886—1982), замужем за учёным-агрономом Львом Викторовичем Голубевым и имела сына Вадима.

- Макаров Вадим Степанович (1891—1971), окончил Морской кадетский корпус, в феврале 1917 будучи лейтенантом и не приняв революцию уехал в США, став помощником военного агента, воевал в армии Колчака. В США стал бизнесменом. Почётный гражданин Бостона.

Адреса в Николаеве

Дом, в котором родился С. О. Макаров, сохранился по сей день (30 июля 2009), расположен по адресу: улица Адмирала Макарова 4.

Адреса в Санкт-Петербурге

- 1892—1897 — лицевой дом — Моховая улица, 7.

Память

Памятник С. О. Макарову в Николаеве

Памятник С. О. Макарову в Николаеве

- Имя Степана Осиповича Макарова носят:

- город в Сахалинской области;

- котловина Макарова;

- Государственная Морская Академия в Санкт-Петербурге;

- Национальный университет кораблестроения в Николаеве (Украина);

- Тихоокеанский военно-морской институт во Владивостоке;

- несколько улиц в различных городах России и Украины.

- Памятник в Николаеве.

- Бюст в городе Смоленске (автор Фишман П. А.).

- Обелиск в селе Янракыннот Чукотского АО.

- Несколько кораблей в Советском Союзе и России в разное время носили название «Адмирал Макаров».

- 1908, 15 апреля — поднят флаг на построенном в память Степана Осиповича Макарова крейсере «Адмирал Макаров».

- 1913, 24 июля — в Кронштадте открыт воздвигнутый на добровольные пожертвования памятник С. О. Макарову с надписью на постаменте: «Помни войну!».

- 1948, декабрь — Высшему мореходному арктическому училищу в Ленинграде присвоено имя С. О. Макарова.

- 1984 — выход на киностудии «Леннаучфильм», научно-популярного фильма «Адмирал Макаров» (режиссёр — В.Гуркаленко, операторы В.Петров, В.Ильин, В.Смирнов). Фильм неоднократно демонстрировался по центральному телевидению.

- 2005 — Китайскими водолазами, обследовавшими погибшие корабли в гавани Порт-Артура были найдены останки 6 тел, на одном из которых были частично сохраненные адмиральские знаки различия. Останки были переданы китайским властям, которые захоронили их в братской могиле, на месте укреплений Литеры Б, но так как экспертиза по идентификации останков не проводилась, имя адмирала остаётся неизвестным.

- Японский поэт Исикава Такубоку в 1904 году написал стихотворение «Памяти адмирала Макарова»[4], содержащее следующие строки:

Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,

Не наносите яростных ударов,

Замрите со склоненной головой

При звуках имени его: Макаров.

Его я славлю в час вражды слепой

Сквозь грозный рев потопа и пожаров.

В морской пучине, там где вал кипит,

Защитник Порт-Артура ныне спит.(Перевод В. Н. Марковой)

См. также

- Адмирал Макаров

- Степан Макаров (ледокол)

- Минный транспорт — тип кораблей, изобретённый адмиралом Макаровым.

Литература

- Макаров Степан Осипович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Степанов А. Адмирал Макаров в Порт-Артуре: повесть / Степанов А. — Владивосток: Примиздат, 1948. — 149 с.

- Степанов А. Порт-Артур: роман

- Семанов С."Адмирал Макаров", ЖЗЛ

Примечания

- ↑ Снежинский В. А. Практическая океанография. — Л.: Гидрометиздат, 1951. С. 132.

- ↑ Р. М. Мельников «Крейсер „Варяг“» Особенно трагичными для флота были последствия новаторского по замыслу, но дискредитированного отсутствием соответствующей тактики, решения МТК о переходе в 1892 году на облегченные орудия, обеспечивающие увеличение почти на 20 % начальной скорости снаряда. Благодаря этому в сравнении с артиллерией иностранных флотов было достигнуто существенное превосходство в настильности траектории, то есть в наибольшем её приближении к прямой линии, что резко увеличивало меткость огня и бронепробиваемость (пробивание при равном калибре снарядов брони большей толщины) на дистанциях до 5,5 км. Эта дистанция считалась предельной в бою как из-за трудности прицеливания и определения расстояний, так и ввиду почти полной неуязвимости броненосных кораблей при обстреле с больших расстояний. На большой дистанции 203-миллиметровую плиту крупповской брони не мог пробить уже никакой снаряд, поэтому для уничтожения противника считалось неизбежным сближение на малые расстояния. Приняв за догму пределом боевой дистанции 4—6 км и ориентируя по нему всю боевую подготовку в русском флоте, забыли, что заставить противника принять выгодную для нас дистанцию боя можно, лишь обладая превосходством в скорости. Стрельб на полном ходу не проводили, совместно на этой скорости корабли не маневрировали, а когда началась война, не пытались ни выделить в эскадре самостоятельно маневрирующие быстроходные отряды, ни избавиться от связывавших эскадру тихоходов. Не была оценена и опасность перегрузки кораблей, которая, кроме потери скорости, приводила к излишнему углублению в воду броневого пояса, отчего слабо или совсем небронированные участки борта оказывались в непосредственной близости к ватерлинии. Никто не предполагал, что японцы, отказавшись подставлять на близкой дистанции борта своих кораблей под лучшие в мире русские бронебойные снаряды, будут отвечать с немыслимых до войны 12—17-километровых дистанций мощными фугасными снарядами, которые, хотя и были бессильны против почти любой брони, но вырывали громадные (до 6 м²) участки в небронированных бортах русских кораблей. Эти пробоины, погружаясь в воду при крене, приводили к гибели корабли, несмотря на остававшийся неповрежденным броневой пояс.

- ↑ Первое боевое применение торпеды произошло 29 мая 1877 года английским фрегатом «Шах» против перуанского монитора «Уаскар»

- ↑ Исикава Такубоку. Лирика

Ссылки

Макаров, Степан Осипович на Викискладе? В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из-за отсутствия сносок. Вы можете улучшить статью, внеся более точные указания на источники.Российские и советские конструкторы кораблей и подводных лодокАлексеев • Амосов • Арцеулов Н.А. • Арцеулов К. Н. • Асафов • Базилевский • Беклемишев • Боклевский • Бритнев • Бубнов • Бурачек • Винник • Ганькевич • Гринвальд • Джевецкий • Егоров • Исанин • Катасанов • Кваша • Кезлинг • Ковалёв • Коронатов • Костенко • Кормилицин • Крылов• Кунахович • Курепанов • Кутейников Анатолий • Кутейников Николай Евлампиевич • Кутейников Николай Николаевич • Левков • Макаров Степан • Макаров Юрий • Малинин • Маринич • Михелев • Мутихин • Окунев • Перегудов • Перьков • Пинскер • Попов Александр • Попов Андрей • Пустынцев • Разумов • Райхлин • Рубцов • Рынкович • Спасский • Хлытчиев • Чапкис • Шершов • Шильдер • Шныров • Юркевич • Юхнин Владимир • Юхнин Евгений

Категории:

Категории:- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся 8 января

- Родившиеся в 1849 году

- Родившиеся в Николаеве (Николаевская область)

- Умершие 13 апреля

- Умершие в 1904 году

- Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса

- Кавалеры ордена Святого Владимира 4 степени

- Кавалеры ордена Святой Анны 2 степени

- Кавалеры ордена Святого Станислава 1 степени

- Кавалеры ордена Святого Станислава 2 степени

- Гидрографы Российской империи

- Военачальники Российской империи

- Участники русско-турецкой войны 1877—1878

- Адмиралы Российской империи

- История Дальнего Востока

- Участники Среднеазиатских походов

- Исследователи Арктики

- Участники ахал-текинской экспедиции

- Погибшие в русско-японскую войну

- Машиностроители

Wikimedia Foundation. 2010.