- Синий камень

-

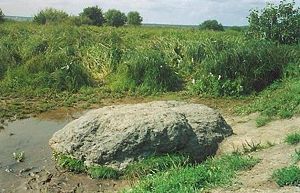

Си́ний ка́мень (Синь-ка́мень) — часть языческого святилища близ Плещеева озера, Переславля-Залесского, Александровой горы и древнего городища Клещин. Это один из немногих подлинных ритуальных объектов, сохранившихся со времён языческой Руси.

Содержание

Материал

Название своё камень получил оттого, что после дождя цвет камня меняется от серого к синему (такой цвет принимает его мокрая поверхность). Камень состоит из мелкозернистого кварцевого биотитового сланца. Синий цвет образуется от преломления и отражения света поверхностью чешуек биотита и зёрен кварца[1].

Толщина камня — 0,6 м, длина — 3,1 м, ширина — 2,6 м. Камень испещрён мелкими бугорками[1]. Согласно последним исследованиям, вес камня — около 12 тонн[2].

Языческие времена

Синий камень был объектом поклонения мерян, а затем и древних славян-язычников, пришедших к озеру в ІХ—XI веках из новгородских и приднепровских земель. Суть и характер культовых отправлений, проводившихся у камня в дохристианские времена, современной науке неясны.

Сейчас камень находится на берегу Плещеева озера, однако прежде он лежал возле Борисоглебского Надозёрного монастыря, между старой и новой водокачками. Житие Иринарха Ростовского чётко указывает, что камень находился в овраге. (По укоренившемуся в туристических справочниках представлению, прежнее место камня — вершина Александровой горы, что неверно.)

Судьба Синего камня в христианское время

Несмотря на наличие рядом Борисоглебского Надозёрного монастыря, переславцы нередко собирались у камня и устраивали буйное веселье, пляски и костры. Некоторое время монахи и священники ограничивались увещеваниями, пугая местных жителей тем, что в идоле живёт нечистая сила. Однако внимание к языческой святыне не ослабевало.

Всё изменилось в начале XVII века. В житии святого Иринарха Ростовского говорится о том, что преподобный посоветовал своему другу дьякону Онуфрию зарыть камень. Тот и зарыл «идола», отчего потом сильно болел. По другому варианту, наоборот, дьякон зарыл камень и за это выздоровел от лихорадки[3].

В земле камень пролежал некоторое время, а потом снова очутился снаружи. Водяная эрозия размыла склон, а замерзающий грунт понемногу выталкивал камень из земли.

В 1788 году его хотели использовать под фундамент строившейся Духовской церкви (она находилась на берегу Мурмажа, притока речки Трубеж, которая впадает в Плещеево озеро южнее Борисоглебского монастыря). Синий камень водрузили на большие сани и повезли по льду Плещеева озера. Но лёд не выдержал огромной тяжести, треснул, и камень утонул на глубине 2 аршин (1,4 метра). (Бердников ошибочно пишет про 2 сажени, то есть 4,3 метра.)

Через 70 лет Синий камень снова вынесло на берег озера, причём севернее его прежнего местонахождения. Дискуссия о причинах этого явления шла в газете «Владимирские губернские ведомости» и завершилась выводом о том, что камень выдавили весенние торосы, ураганный ветер и движение льдов[4][5].

Сегодня Синий камень по неясным геологическим причинам уходит в землю. Сорок лет назад он выдавался на поверхность чуть ли не в рост человека, а теперь его высота менее чем до колена.

Синий камень в наши дни

В XIX веке нашумевшая история с Синим камнем порождает легенду. В народном сознании камень оказался связанным со стоящей неподалёку от его нынешнего местонахождения Александровой горой, на которой, кстати, некогда действительно находилось языческое святилище. Согласно легенде, камень якобы был сброшен с горы по личному указу царя Василия Шуйского. Этот сюжет, по всей видимости, — плод народной фантазии, поскольку не находит подтверждения в исторических документах. Несмотря на это, недостоверное предание об Александровой горе и Василии Шуйском постоянно тиражируется различными туристическими справочниками[6].

Ныне Синий камень — одна из достопримечательностей Переславщины. Это не лучшим образом сказывается на его состоянии. Туристы отбивают от камня кусочки, нередко портят его топорами и молотками и даже наносят на него надписи. Недалеко от камня поставлен указатель, оборудованы деревянный столик и кострище. Приезжающие к камню также обвязывают кусты вокруг него верёвочками и тряпочками и оставляют на камне монетки — «на желание».

Синий камень очень популярен и у нынешних неоязычников («родноверов»). Они приносят камню дары, устраивают рядом с ним обряды во время различных языческих праздников, в том числе и во время Купальского праздника[7].

Как и многие другие культурные памятники, Синий камень стал полигоном для приверженцев разного рода нетрадиционных мистических учений, которые исследуют его «ауру» и устанавливают «контакты с духами».

Синий камень как культурное явление

Вера в священные камни присутствует в религиозных воззрениях разных народов. С каждым из таких камней связана своя оригинальная легенда. Например, мусульманская святыня Кааба, по преданию, была некогда белой, но почернела из-за людских грехов. Согласно легенде, когда завоеватели Мекки бросили священный камень в воду, он не утонул, а плавал на поверхности воды. Грааль в той версии, которая восходит к кельтской мифологии, — это камень: в таком виде его представляют средневековые авторы — Кретьен де Труа (автор романа «Персеваль») и Вольфрам фон Эшенбах (автор романа «Парсифаль»). Священные камни до сих пор почитаются в традиционных культурах (например, на Алтае).

Синий камень на Плещеевом озере — одно из свидетельств существования подобных верований у восточных славян. Сохранились также Конь-камень на острове Коневец (сейчас на нём выстроена часовня), Конь-Камень в с. Козье Тульской области, Горячий камень у реки Устья (посёлок Богдановский Устьянского района Архангельской области), Даждьбогов камень (он же Святой камень) у деревни Кременец в Белоруссии и т. п.

На Переславщине было много таких камней: Лось-камень и Петух-камень на реке Нерли Волжской, легендарная каменная баба на Берендеевском болоте. Наконец, ещё один синий камень, найденный Иваном Борисовичем Пуришевым при земляных работах[8], теперь лежит на Красной площади Переславского кремля возле Спасо-Преображенского собора.

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 Бердников, В. Синий камень Плещеева озера // Наука и жизнь. — 1985. — № 1. — С. 134—139.

- ↑ Комаров К. И. Древние боги Ярославской земли

- ↑ Смирнов, М. И. Старые боги // Доклады Пезанпроб. — Переславль, 1919. — Том 4.

- ↑ Меморский, Н. М. Отголосок на статью: «О чудном свойстве Плещеева, или Переславского озера» // Владимирские губернские ведомости. — 1850. — 30 декабря. — С. 291—293.

- ↑ Несытов, И. Е. Чудное свойство Плещеева, или Переславского озера // Владимирские губернские ведомости. — 1850. — 11 ноября. — С. 248—249.

- ↑ Например, в книге «Самые знаменитые крепости России» (И. О. Сурмина, 2002) и многих других.

- ↑ Демидова, О. Аномальная зона // Юность. — 2004. — 9 июня.

- ↑ Пуришев, И. Б. Ещё раз о синих камнях // Коммунар. — 1985.

Ссылки

- Культовые камни Ярославского Поволжья — статья археолога профессора И. В. Дубова.

- Камни дышат… (о подобных камнях)

- Синь-камень

- Синий камень: легенды и реальность — статья и уникальные фото в журнале Деловой Переславль.

Категории:- Язычество в России

- Священные камни

- Переславский район

- Отдельно стоящие камни

Wikimedia Foundation. 2010.