- ОКУЛЯР

- ОКУЛЯР

-

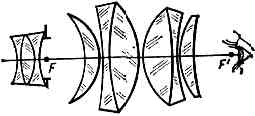

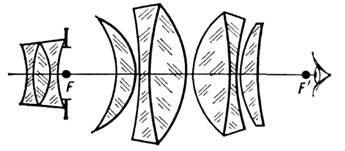

(от лат. oculus — глаз), обращённая к глазу наблюдателя часть оптич. системы (зрительной трубы, телескопа, бинокля, микроскопа и т. д.); служит для визуального рассматривания д е й с т в и т е л ь н о г о и з о б р а ж е н и я, к-рое формирует объектив или другая предшествующая О. часть системы, напр. сочетание объектива и оборачивающей системы. По своему действию О. сходен с лупой; отличие его от лупы, связанное с использованием О. в сложной системе, состоит в значительно меньшей апертуре пучка попадающих в него лучей.Оптич. св-ва О. характеризуются: 1) фокусным расстоянием /', определяющим угловое увеличение оптическое Г "= 250/f' (250 мм — расстояние наилучшего видения); обычно О. имеют Г'=5—20, хотя в отд. случаях оно либо достигает 40—60 (с добавочной отрицат. линзой), либо составляет всего 1,5—3; 2) углом поля зрения 2w' в пр-ве изображений (углом между крайними лучами, выходящими из О); 3) расстоянием d от последней линзы О. до его в ы х о д н о г о з р а ч к а, к-рым явл. изображение объектива, даваемое О. (см. ДИАФРАГМА). Для наиб. удобного расположения глаза наблюдателя d должно быть 12—15 мм, а при наличии очков — до 25 мм.От оптич. св-в О. зависят и общие хар-ки включающей его оптич. системы. Так, поле зрения в пр-ве объектов — угловое 2w для зрит. трубы и линейное 2'Z для микроскопов — выражается по ф-лам: tgw=tgw'/g и 2l=f'tgw'/b, где g — полное увеличение зрит. трубы, b — линейное увеличение объектива.Первый О., применённый в 1609 Г. Галилеем, был простой отрицательной (рассеивающей) линзой. Этот О. имеет малые угол зрения и увеличение; используется гл. обр. в театральных биноклях.Окуляры Гюйгенса (сер. 17 в.) и Рамсдена (кон. 18 в.), сконструированные из положит. линз, применяются до сих пор. Каждый из них составлен из двух плосковыпуклых линз (рис. 1). При всей их простоте для углов поля зрения =35—45° в них неплохо исправлены осн. аберрации (см. АБЕРРАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ) и достаточно расстояние до выходного зрачка. Их фокусное расстояние не меньше 15—20 мм. Окуляр Рамсдена отличается от окуляра Гюйгенса тем, что его передний фокус действителен, вследствие чего в передней фокальной плоскости (с промежуточным изображением) можно совместить шкалу и крест нитей для измерит. целей. С кон. 19 в. были разработаны ш и р о к о у г о л ь н ы е О. с полем зрения 65—70°, а в дальнейшем усложнение конструкций позволило создать О. с углами поля зрения до 100° и более (рис. 2). Стали применяться О. Рис. 1. Двухлинзовые положительные окуляры: вверху — окуляр Гюйгенса; внизу — окуляр Рамсдена.

Рис. 1. Двухлинзовые положительные окуляры: вверху — окуляр Гюйгенса; внизу — окуляр Рамсдена. Рис. 2. Схема многолинзового широкоугольного окуляра.

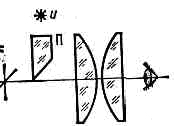

Рис. 2. Схема многолинзового широкоугольного окуляра. Рис. 3. Автоколлимационный окуляр.большой оптической силы, у к-рых отношение расстояния до выходного зрачка d к фокусному расстоянию превышает единицу.В сочетании с апохроматич. объективами в микроскопах используют т. н. компенсационные О., к-рые исправляют хроматич. Разность увеличений. Часто применяются а в т о к о л л и м а ц и о н н ы е О. (рис. 3), вблизи фокальной плоскости к-рых располагают малую призмочку П, направляющую свет от источника И на перекрестье нитей, затем в объектив и далее на зеркало. От зеркала свет отражается и собирается в фокусе О., где наблюдается одновременно крест нитей и его изображение, что позволяет с большой точностью определить направление нормали к зеркалу.

Рис. 3. Автоколлимационный окуляр.большой оптической силы, у к-рых отношение расстояния до выходного зрачка d к фокусному расстоянию превышает единицу.В сочетании с апохроматич. объективами в микроскопах используют т. н. компенсационные О., к-рые исправляют хроматич. Разность увеличений. Часто применяются а в т о к о л л и м а ц и о н н ы е О. (рис. 3), вблизи фокальной плоскости к-рых располагают малую призмочку П, направляющую свет от источника И на перекрестье нитей, затем в объектив и далее на зеркало. От зеркала свет отражается и собирается в фокусе О., где наблюдается одновременно крест нитей и его изображение, что позволяет с большой точностью определить направление нормали к зеркалу.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.

- ОКУЛЯР

-

(от лат. oculus - глаз) -часть оптич. системы (зрительной трубы, микроскопа и т. п.), обращённаяк глазу наблюдателя и предназначенная для увеличения и рассматривания действит. <изображения, созданного объективом или объективом совместно с оборачивающейсистемой. Если увеличенное изображение проецируется на экран или фотоматериал, <то иногда используется термин "проекционный О.". Для наблюдения изображениязрачок глаза наблюдателя необходимо совместить с выходным зрачком О. Благодаряналичию полевой диафрагмы, расположенной в передней фокальной плоскостиО., наблюдаемое изображение чётко ограничено.

Осн. оптич. характеристики О.: видимоеувеличение (используется преим. для О. микроскопов) где

где  -угол, под к-рым наблюдался бы предмет в отсутствие О.,

-угол, под к-рым наблюдался бы предмет в отсутствие О., - угол, под к-рым видно изображение того же предмета; видимое увеличениеО. связано с его фокусным расстоянием f' соотношением Г = 250/.'(250 - расстояние наилучшего видения); угловое поле

- угол, под к-рым видно изображение того же предмета; видимое увеличениеО. связано с его фокусным расстоянием f' соотношением Г = 250/.'(250 - расстояние наилучшего видения); угловое поле  - угол, под к-рым наблюдатель видит полевую диафрагму О.; угл. поле О. <составляет ~ 20° в О. микроскопов и 90° - 100° у широкоугольных О. зрительныхтруб; удаление (расстояние) выходного зрачка от наружной поверхности последнейлинзы О. - определяется удобством работы наблюдателя и составляет ~ 7 мму О. микроскопов и ~70 мм у О. оружейных прицелов.

- угол, под к-рым наблюдатель видит полевую диафрагму О.; угл. поле О. <составляет ~ 20° в О. микроскопов и 90° - 100° у широкоугольных О. зрительныхтруб; удаление (расстояние) выходного зрачка от наружной поверхности последнейлинзы О. - определяется удобством работы наблюдателя и составляет ~ 7 мму О. микроскопов и ~70 мм у О. оружейных прицелов.

Рис. 1. Двухлинзовые положительные окуляры:слева - окуляр Гюйгенса; справа - окуляр Рамсдена.

Кол-во используемых в оптич. системе О. <линз зависит от величины угл. поля и соотношения между удалением выходногозрачка и фокусным расстоянием. Простейшие и широко используемые окулярГюйгенса и окуляр Рамсдена состоят всего из двух плоско-выпуклых положительныхлинз (рис. 1). Широкоугольные О. (рис. 2) состоят из 7 - 8 линз.

Рис. 2. Схема многолинзового широкоугольногоокуляра.

Допустимые погрешности изготовления линзО. значительно больше, чем у объективов, это позволяет использовать в О. <асферические, в осн. парабоидальные, поверхности и т. о. сократить числолинз.

Лит. см. при ст. Объектив.

А. П. Грамматик.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.

.