- Пыльцевое зерно

-

пылинка, мужской Гаметофит семенного растения; начинает развитие из микроспоры (См. Микроспора) в микроспорангии и завершает его после опыления, т. е. перенесения в пыльцевую камеру семяпочки (у голосеменных) или на рыльце пестика (у покрытосеменных растений). П. з. имеет 2 оболочки: наружную — экзину, прочную и стойкую, и внутреннюю — интину, состоящую главным образом из клетчатки и пектиновых веществ. В экзине обычно имеются тонкие участки или отверстия, т. н. апертуры — борозды или поры, через которые при прорастании П. з. выпячивается протопласт, покрытый интиной, т. е. происходит образование пыльцевых трубок (См. Пыльцевая трубка).У голосеменных П. з. ко времени опыления состоит из нескольких живых клеток (у некоторых — и из остатков отмерших), среди которых имеются вегетативная (гаусториальная) и генеративная (антеридиальная); первая из них в пыльцевой камере образует пыльцевую трубку (гаусторий), внедряющуюся в Нуцеллус, вторая, делясь, — сперматогенную, или спермиогенную, клетку и сестренскую клетку (т. н. ножку). Сперматогенная клетка образует затем Гаметы — многожгутиковые сперматозоиды (например, у саговников) или безжгутиковые спермии (например, у хвойных), которые доходят до архегониев женского заростка по пыльцевым трубкам. У покрытосеменных ко времени попадания на рыльце пестика П. з. состоит либо из сифоногенной клетки и находящейся внутри неё спермиогенной клетки (двуклеточная или двуядерная пыльца), либо, если спермиогенная клетка уже разделилась, — из 2 спермиев, находящихся внутри сифоногенной клетки (трёхклеточная или трёхъядерная пыльца). При прорастании трёхклеточного П. з. в пыльцевую трубку попадают ядро сифоногенной клетки и оба спермия; при прорастании двуклеточного — ядро сифоногенной клетки и спермиогенная клетка, которая делится на 2 спермия в пыльцевой трубке. Развитие П. з. завершается по достижении пыльцевой трубкой зародышевого мешка (См. Зародышевый мешок), в который и попадают оба спермия, участвующие в двойном оплодотворении (См. Двойное оплодотворение).У большинства семенных растений П. з. одиночные (монады); у некоторых покрытосеменных микроспоры и развивающиеся из них П. з. соединены по 2 (диады; например, у шейхцерии), по 4 (тетрады; у многих вересковых, некоторых орхидных и др.), по 8—12—16—32 (полиады; у мимозовых); у ластовневых, некоторых орхидных соединёнными остаются все П. з. одного или двух гнёзд пыльника (т. н. поллинии (См. Поллиний)).Форма, размеры, строение П. з., особенно строение его экзины, скульптура поверхности, строение апертур и их положение разнообразны, но постоянны у растений одного вида; а у представителей различных таксонов, как правило, тем более сходны, чем ближе их родство. Поэтому изучение П. з. важно для систематики растений (см. Палинология). В связи со стойкостью экзины, хорошо сохраняющейся в осадочных породах, изучение П. з. лежит в основе одного из методов палеоботанического исследования — спорово-пыльцевого анализа (См. Спорово-пыльцевой анализ).А. Н. Сладков.

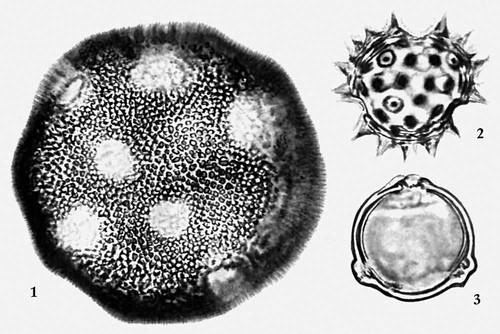

Пыльцевые зёрна: 1 — многопоровое насекомоопыляемого растения повоя заборного; 2 — трехбороздное насекомоопыляемого растения белокопытника холодного; 3 — трехпоровое ветроопыляемого растения грабинника.

Пыльцевые зёрна: 1 — многопоровое насекомоопыляемого растения повоя заборного; 2 — трехбороздное насекомоопыляемого растения белокопытника холодного; 3 — трехпоровое ветроопыляемого растения грабинника.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.