- ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ

- ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ

-

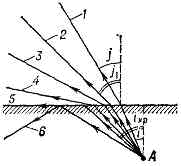

отражение эл.-магн. излучения (в частности, света) при его падении на границу раздела двух прозрачных сред из среды с большим показателем преломления. П. в. о. осуществляется, когда угол падения i превосходит нек-рый предельный (критический) угол iкр. При i>iкр преломление во вторую среду прекращается. Впервые П. в. о. описано нем. учёным И. Кеплером. После открытия Снелля закона преломления стало ясно, что в рамках геометрической оптики П. в. о.— прямое следствие этого закона: угол преломления j не может превышать 90° (рис.). Величина iкp определяется из условия sin iкр=1/n, где n — относит. показатель преломления сред. Значения n и, следовательно, iкр несколько отличаются для разных длин волн излучения (дисперсия света). Полное внутр. отражение (луч б) происходит при углах падения света на поверхность оптически менее плотной среды, превышающих критич. угол iкр для к-poro угол преломления j=90° (луч 5); А — источник света. Показатель преломления нижней среды больше показателя преломления верхней.При П. в. о. эл.-магн. энергия полностью возвращается в оптически более плотную среду. Поле во вторую (менее плотную) среду проникает лишь на характерное расстояние порядка длины волны l, и его амплитуда экспоненциально затухает с удалением от границы раздела. П. в. о. сопровождается продольным и поперечным сдвигами отражённого луча по сравнению с падающим на расстоянии =l, что экспериментально проявляется в смещении отражённого пучка.Значение коэфф. отражения при П. в. о. превосходит его самые большие значения при зеркальном отражении от полированных поверхностей и практически с высокой точностью равно 1. Кроме того, этот коэфф. не зависит от l (при условии, что для этой длины волны П. в. о. вообще имеет место), и даже при многократном П. в. о. спектральный состав (цвет) сложного излучения не меняется. Поэтому П. в. о. широко используется во мн. оптич. приборах, в линиях передачи света (см. ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА, ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗМЫ, СВЕТОВОД). Важное значение для спектроскопии конденсир. сред имеет вызванное поглощением света во второй среде нарушенное полное внутреннее отражение.

Полное внутр. отражение (луч б) происходит при углах падения света на поверхность оптически менее плотной среды, превышающих критич. угол iкр для к-poro угол преломления j=90° (луч 5); А — источник света. Показатель преломления нижней среды больше показателя преломления верхней.При П. в. о. эл.-магн. энергия полностью возвращается в оптически более плотную среду. Поле во вторую (менее плотную) среду проникает лишь на характерное расстояние порядка длины волны l, и его амплитуда экспоненциально затухает с удалением от границы раздела. П. в. о. сопровождается продольным и поперечным сдвигами отражённого луча по сравнению с падающим на расстоянии =l, что экспериментально проявляется в смещении отражённого пучка.Значение коэфф. отражения при П. в. о. превосходит его самые большие значения при зеркальном отражении от полированных поверхностей и практически с высокой точностью равно 1. Кроме того, этот коэфф. не зависит от l (при условии, что для этой длины волны П. в. о. вообще имеет место), и даже при многократном П. в. о. спектральный состав (цвет) сложного излучения не меняется. Поэтому П. в. о. широко используется во мн. оптич. приборах, в линиях передачи света (см. ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА, ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗМЫ, СВЕТОВОД). Важное значение для спектроскопии конденсир. сред имеет вызванное поглощением света во второй среде нарушенное полное внутреннее отражение.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.

- ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ

-

- отражение эл.-магн. излучения (в частности, света) при его падении на границу двух прозрачных сред с показателями преломления

и

и  из среды с большим показателем преломления (

из среды с большим показателем преломления ( ) под углом

) под углом  для к-рого

для к-рого

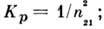

Наим. угол падения

Наим. угол падения  при к-ром происходит П. в. о., наз. предельным (критическим) или углом полного отражения. Впервые П. в. о. описано И. Кеплером (J. Kepler) в 1600. Поток излучения, падающий при углах

при к-ром происходит П. в. о., наз. предельным (критическим) или углом полного отражения. Впервые П. в. о. описано И. Кеплером (J. Kepler) в 1600. Поток излучения, падающий при углах  испытывает полное отражение от границ раздела, целиком возвращается в среду с

испытывает полное отражение от границ раздела, целиком возвращается в среду с  т. о. коэф. отражения R = 1. В оптически менее плотной среде

т. о. коэф. отражения R = 1. В оптически менее плотной среде  в области вблизи границы существует конечное значение эл.-магн. поля, однако поток энергии через границу отсутствует, т. к. перпендикулярная поверхности компонента Пойнтинга вектора, усреднённая по времени, равна нулю. Это означает, что энергия проходит через границу дважды (входит и выходит обратно) и распространяется лишь вдоль поверхности среды в плоскости падения. Глубина проникновения излучения в среду

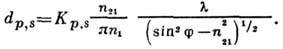

в области вблизи границы существует конечное значение эл.-магн. поля, однако поток энергии через границу отсутствует, т. к. перпендикулярная поверхности компонента Пойнтинга вектора, усреднённая по времени, равна нулю. Это означает, что энергия проходит через границу дважды (входит и выходит обратно) и распространяется лишь вдоль поверхности среды в плоскости падения. Глубина проникновения излучения в среду  определяется как расстояние, на к-ром амплитуда эл.-магн. поля в оптически менее плотной среде убывает в

определяется как расстояние, на к-ром амплитуда эл.-магн. поля в оптически менее плотной среде убывает в  раз. <Эта глубина зависит от относит. показателя преломления

раз. <Эта глубина зависит от относит. показателя преломления  длины волны

длины волны  p угла

p угла  Вблизи

Вблизи  глубина проникновения наибольшая, с ростом угла вплоть до

глубина проникновения наибольшая, с ростом угла вплоть до  плавно спадает до пост. значения.

плавно спадает до пост. значения.Поле эл.-магн. излучения в среде

существенно отличается от поля проходящей поперечной волны, т. к. в среде

существенно отличается от поля проходящей поперечной волны, т. к. в среде  компонента амплитуды электрич. вектора в направлении распространения волны не равна нулю. Все три компоненты х, у, z амплитуды волны имеют конечные значения при всех углах и в области

компонента амплитуды электрич. вектора в направлении распространения волны не равна нулю. Все три компоненты х, у, z амплитуды волны имеют конечные значения при всех углах и в области  могут значительно превышать

могут значительно превышать  по величине нач. значение амплитуды падающей волны (см. Нарушенное полное внутреннее отражение).

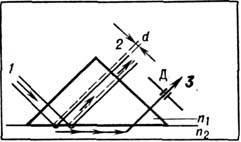

по величине нач. значение амплитуды падающей волны (см. Нарушенное полное внутреннее отражение).Схема распространения латеральной волны при полном внутреннем отражении вблизи критического угла пучка света с конечным поперечным сечением: 7 - падающий пучок; 2 - геометрически отражённый пучок; 3- латеральная волна; Д - диафрагма.

Процесс распространения эл.-магн. излучения при П. в. о. в случае ограниченных пучков сопровождается продольным и поперечным смещением падающего пучка. Величина продольного смещения

зависит от состояния поляризации пучка, угла падения

зависит от состояния поляризации пучка, угла падения  величины

величины  и вблизи

и вблизи  равна

равна

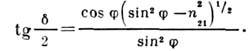

Для излучения, поляризованного в плоскости падения (р-полярнзация),для излучения, поляризованного перпендикулярно

плоскости падения (s-пoляризация),

= 1. Величина смещения пучка при П. в. о. коррелирует с глубиной проникновения эл.-магн. излучения в оптически менее плотную среду

= 1. Величина смещения пучка при П. в. о. коррелирует с глубиной проникновения эл.-магн. излучения в оптически менее плотную среду  Величина смещения

Величина смещения  сравнима с глубиной проникновения и по порядку величины близка

сравнима с глубиной проникновения и по порядку величины близка

При П. в. о. p- и s -компоненты поляризованного излучения испытывают различный по величине сдвиг фаз, поэтому линейно поляризованное излучение после отражения становится эллиптически поляризованным. Разность фаз р- и s -компонент определяется из выражения

Величина

имеет минимум в области углов

имеет минимум в области углов  Подбирая подходящий угол падения и значение

Подбирая подходящий угол падения и значение  можно получить сдвиг фаз, равный

можно получить сдвиг фаз, равный  для двух отражений величина сдвига удваивается. Такой приём используется в поляризац. устройствах (призма - ромб Френеля, см. Поляризационные приборы )для преобразования линейно поляризованного излучения в круговое.

для двух отражений величина сдвига удваивается. Такой приём используется в поляризац. устройствах (призма - ромб Френеля, см. Поляризационные приборы )для преобразования линейно поляризованного излучения в круговое.Вследствие дифракции, обусловленной конечными размерами падающего пучка, при П. в. о. наряду с рассмотренным продольным смещением пучка наблюдается латеральная ("побочная") волна, распространяющаяся вдоль поверхности, к-рая играет роль своеобразного волновода (рис.). Латеральная волна возникает при угле, превышающем f кr всего на

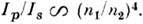

и распространяется на расстояние, на неск. порядков превышающее величину продольного смещения регулярной волны, имеющей интенсивность, близкую к единице. Интенсивности

и распространяется на расстояние, на неск. порядков превышающее величину продольного смещения регулярной волны, имеющей интенсивность, близкую к единице. Интенсивности  и

и  пучков отражённой латеральной волны для р- и s-поляризованного излучения уменьшаются вдоль поверхности пропорционально кубу расстояния, на к-рое произошло смещение волны, и относятся между собой как

пучков отражённой латеральной волны для р- и s-поляризованного излучения уменьшаются вдоль поверхности пропорционально кубу расстояния, на к-рое произошло смещение волны, и относятся между собой как  В опыте с гелиево-кад-миевым лазером для границы вода - воздух латеральная волна регистрировалась на расстоянии до 7 см. Для расстояния 3 см и

В опыте с гелиево-кад-миевым лазером для границы вода - воздух латеральная волна регистрировалась на расстоянии до 7 см. Для расстояния 3 см и  = 441,6 нм интенсивность волны составляла

= 441,6 нм интенсивность волны составляла  от мощности падающего пучка света.

от мощности падающего пучка света.В отличие от селективного отражения металлов, к-рое может быть весьма высоким (но всегда коэф. отражения R < 1), при П. в. о. для прозрачных сред R = 1 для всех

и не зависит практически от числа отражений. Следует, однако, отметить, что отражение от механически полированной поверхности из-за рассеяния в поверхностном слое чуть меньше единицы на величину

и не зависит практически от числа отражений. Следует, однако, отметить, что отражение от механически полированной поверхности из-за рассеяния в поверхностном слое чуть меньше единицы на величину  Потери на рассеяние при П. в. о. от более совершенных границ раздела, напр. в волоконных световодах, ещё на неск. порядков меньше. Высокая отражат. способность границы в условиях П. в. о. широко используется в интегральной оптике, оптич. линиях связи, световодах и оптич. призмах. Высокая крутизна коэф. отражения вблизи f кр лежит в основе измерит. устройств, предназначенных для определения показателя преломления (см. Рефрактометр). Особенности конфигурации эл.-магн. поля в условиях П. в. о., а также свойства латеральной волны используются в физике твёрдого тела для исследования поверхностных возбуждённых колебаний (плаз-монов, поляритонов), находят широкое применение в спектроскопич. методах контроля поверхности на основе нарушенного П. в. о., комбинационного рассеяния света, люминесценции и для обнаружения весьма низких значений концентраций молекул и величин поглощения, вплоть до значений безразмерного показателя поглощения

Потери на рассеяние при П. в. о. от более совершенных границ раздела, напр. в волоконных световодах, ещё на неск. порядков меньше. Высокая отражат. способность границы в условиях П. в. о. широко используется в интегральной оптике, оптич. линиях связи, световодах и оптич. призмах. Высокая крутизна коэф. отражения вблизи f кр лежит в основе измерит. устройств, предназначенных для определения показателя преломления (см. Рефрактометр). Особенности конфигурации эл.-магн. поля в условиях П. в. о., а также свойства латеральной волны используются в физике твёрдого тела для исследования поверхностных возбуждённых колебаний (плаз-монов, поляритонов), находят широкое применение в спектроскопич. методах контроля поверхности на основе нарушенного П. в. о., комбинационного рассеяния света, люминесценции и для обнаружения весьма низких значений концентраций молекул и величин поглощения, вплоть до значений безразмерного показателя поглощения

Лит.: Бреховских Л. М., Волны в слоистых средах, 2 изд., М., 1973; Кизель В. А., Отражение света, М., 1973; Калитеевский Н. И., Волновая оптика, 2 изд., М., 1978. В. М. Золотарёв.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.

.